「レバナス」と「FANG+」は、これから買うならどっちが儲かるのか知りたい方は多いのではないでしょうか。

このページは、投資初心者やこれから資産運用を始めたい方に向けて、話題のレバナス(レバレッジNASDAQ100)とFANG+(ファングプラス)を徹底比較する内容です。

「レバナス fang+ 比較」で検索した方が知りたい、両者の違い・リターン・コスト・リスク・どちらが儲かるのか・初心者におすすめなのはどちらかなど、最新データや実際の投資家の声も交えてわかりやすく解説します。

投資信託や新NISAなどの制度面も含めて、これからの資産形成に役立つ情報を網羅的にまとめているので参考にしてください。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集はこちら▼

レバナスとFANG+を比較!基本概要と仕組み

レバナスとFANG+は、どちらも米国の成長企業に投資できる人気の投資信託・ETFですが、その仕組みや投資対象には大きな違いがあります。

レバナスはNASDAQ100指数に2倍のレバレッジをかけて運用するファンドで、短期間で大きなリターンを狙える一方で値動きも激しくリスクも高いのが特徴です。

FANG+は米国のテック大手10社に均等投資する集中型の指数で、個別企業の成長力に賭けるスタイルです。

Zテック20やM7など近年新たに登場した関連指数もあり、投資家の選択肢が広がっています。

ざくざく

ざくざく

ここからは、レバナスとFANG+の基本的な仕組みや構成銘柄や関連指数の特徴を詳しく比較していきます。

| 項目 | レバナス | FANG+ |

|---|---|---|

| 投資対象 | NASDAQ100(主に米国大型テック株) | 米国テック大手10社(GAFAM+α) |

| レバレッジ | 2倍 | 1倍(レバレッジ型もあり) |

| 分散性 | 高い(約100銘柄) | 低い(10銘柄) |

| リスク | 高い | 中~高 |

レバナスとは?NASDAQ100連動ファンドの特徴と構成銘柄

レバナスとは、NASDAQ100指数に2倍のレバレッジをかけて運用する投資信託やETFの総称です。

代表的な商品には「iFreeレバレッジ NASDAQ100」や「楽天レバレッジNASDAQ100」などがあります。

NASDAQ100は、米国のナスダック市場に上場する時価総額上位100社(主にテクノロジー企業)で構成されており、アップル・マイクロソフト・アマゾン・グーグル(アルファベット)・メタ(旧フェイスブック)など、世界をリードするIT・テック企業が中心です。

- NASDAQ100は米国の主要テック企業で構成

- レバナスは2倍の値動きでハイリスク・ハイリターン

- 代表的な投資信託はiFreeレバレッジNASDAQ100など

- 複利効果や減価リスクも理解が必要

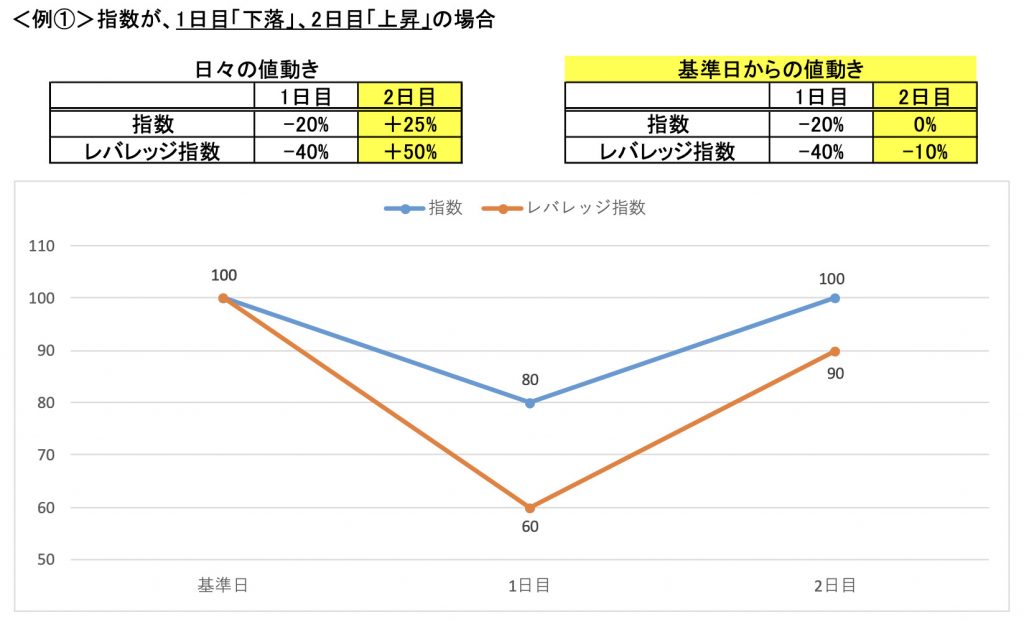

レバナスはこの指数の値動きの2倍を目指して運用されるため、上昇局面では大きなリターンが期待できますが、下落時の損失も2倍になるため注意が必要です。

長期保有時には「複利効果」や「減価リスク」も意識する必要があります。

FANG+(ファングプラス)とは?Zテック20やM7など関連指数解説

FANG+(ファングプラス)は、米国のテクノロジー大手10社に均等投資する株価指数です。

2025年9月時点でのFANG+構成銘柄は「Meta (旧Facebook)・Amazon・Netflix・Google (Alphabet)・Apple・Microsoft・NVIDIA・Broadcom・CrowdStrike・ServiceNow」の10社です。

FANG+は個別企業の成長力やイノベーションに賭ける集中投資型の指数で、特にAIやクラウドや半導体などの分野で世界をリードする企業が多いのが特徴です。

- FANG+は米国テック大手10社に均等投資

- AI・クラウド・半導体分野のリーダー企業が中心

- Zテック20やM7など新指数も登場

- レバレッジ型FANG+も選択肢

Zテック20(2244)やM7など、FANG+に似た新しい指数も登場しており、より分散性やテーマ性を重視した投資も可能になっています。

ナスダック100・FANG+・Zテック20(2244)・M7の関係性・特徴比較

ナスダック100・FANG+・Zテック20(2244)・M7は、いずれも米国の成長企業を中心に構成された株価指数ですが、投資対象・分散性・リスク・リターンの性質に違いがあります。

ナスダック100は、約100社の大型テック株を広くカバーし分散性が高いのが特徴です。

FANG+は、10社に集中投資するため個別企業の成長や業績に大きく左右されます。

Zテック20は、AIやクラウドや半導体などのテーマ性を重視した20社で構成され、M7はGAFAM+アルファの7社に特化しています。

- ナスダック100は分散性が高い

- FANG+は集中投資型でリターンも大きい

- Zテック20はテーマ性重視の20社構成

- M7はGAFAM+αの7社に特化

それぞれの指数の特徴を理解し、自分の投資スタイルやリスク許容度に合った商品を選ぶことが大切です。

| 指数名 | 構成銘柄数 | 分散性 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| ナスダック100 | 約100社 | 高い | 米国大型テック株中心 |

| FANG+ | 10社 | 低い | 米国テック大手に集中 |

| Zテック20 | 20社 | 中 | AI・クラウド・半導体テーマ |

| M7 | 7社 | 低い | GAFAM+αに特化 |

リターンと人気の比較|過去データから見る『儲かる』の実態

レバナスとFANG+とZテック20などの関連ファンドは、過去のリターンや人気の面でも大きな注目を集めています。

特に2020年以降の米国株ブームでは、レバナスの爆発的なリターンやFANG+の個別銘柄の成長が話題となりました。

しかし、リターンの高さだけでなく値動きの激しさや下落時のリスクも無視できません。

ここからは、年率リターン・平均騰落率・直近のチャート・ランキング・投資家の声などをもとに、どの商品が「儲かる」のか実態を詳しく比較します。

NASDAQ100やナスダック指数との比較も行い、分散投資の効果やリスク分散の観点も解説します。

レバナス・FANG+・Zテック20の年率リターン・平均騰落率比較

レバナスとFANG+の年率リターンや平均騰落率を比較すると、それぞれの特徴が明確に現れます。

レバナスは上昇相場で圧倒的なリターンを叩き出す一方、下落相場では大きな損失を被ることもあります。

FANG+はテーマ性が強く、AIや半導体分野の成長がリターンに直結しますが、構成銘柄の入れ替えやテーマの流行によってパフォーマンスが変動しやすいです。

過去5年の年率リターンや平均騰落率を比較し、どの商品がどのような相場で強みを発揮するのかを見ていきましょう。

| ファンド名 | 過去5年年率リターン | 平均騰落率 |

|---|---|---|

| レバナス | 約+30%(上昇相場) | 大きい(上下幅が激しい) |

| FANG+ | 約+25% | 中~大(個別銘柄依存) |

※2025年9月時点

チャート&ランキングで見る直近の値動きとパフォーマンス

直近1年~3年のチャートやランキングを確認すると、レバナスは2021年の米国株高で大きく上昇したものの2022年の調整局面では大きく下落しました。

FANG+は個別銘柄の好調・不調により値動きが分かれますが、NVIDIAなどの急騰が全体のパフォーマンスを押し上げる場面も多く見られます。

投資銘柄人気ランキングでは、iFreeレバレッジFANG+やiFreeレバレッジNASDAQ100が常に上位にランクインしており投資家からの人気も高いです。

- レバナスは上昇・下落の波が大きい

- FANG+は個別銘柄の動きが全体に影響

- ランキング上位はレバレッジ型が多い

Zテック20も新興テーマとして注目を集めていますが、値動きの安定感ではやや劣る傾向があります。

それぞれのチャートを比較することで、どのファンドがどのタイミングで強みを発揮するのかが一目で分かります。

NASDAQ100・ナスダックとの比較チャート・ポートフォリオ分散効果

NASDAQ100やレバナスやFANG+のチャートを比較すると、レバナスは2倍の値動きで大きなリターンを狙える一方で下落時のリスクも2倍になります。

FANG+は10社に集中しているため、個別銘柄の好調・不調が全体のパフォーマンスに直結します。

NASDAQ100は約100社に分散されているため、値動きが比較的安定しやすいです。

- レバナスはリターンもリスクも2倍

- FANG+は個別銘柄依存度が高い

- NASDAQ100は分散性が高く安定しやすい

ポートフォリオ分散の観点からは、レバナスやFANG+だけでなくNASDAQ100やS&P500など他の指数も組み合わせることでリスクを抑えることができます。

分散投資の重要性を理解して自分のリスク許容度に合った商品選びを心がけましょう。

人気ファンド・投資信託ランキング&掲示板・スレッドでの投資家の声

レバナスやFANG+は、投資信託ランキングや掲示板・SNSでも常に話題となっています。

特にiFreeレバレッジNASDAQ100やiFreeレバレッジFANG+は、純資産総額や売買ランキングで上位を維持しており、多くの投資家が注目しています。

掲示板やスレッドでは「レバナスで一発逆転を狙う」「FANG+は個別銘柄の成長に期待」「下落時のメンタルがきつい」など、リアルな投資家の声が飛び交っています。

- レバナス・FANG+はランキング上位の常連

- 掲示板ではリスクやリターンの体験談が豊富

- 新NISAでの活用法も話題

新NISAや積立投資での活用法、リバランスのタイミングなど実践的なアドバイスも多く見られます。

人気ランキングや投資家の声を参考に自分に合った投資スタイルを見つけましょう。

実質コスト・費用・制度比較|どれがコスパが良い投資先か

投資信託やETFを選ぶ際には、リターンだけでなく実質コストや制度面も重要な比較ポイントです。

レバナスはレバレッジ型であるため、信託報酬や管理費用がやや高めに設定されていることが多いです。

ETFや投資信託など、利用する商品タイプによってもコストや税金負担が異なります。

ここからは、レバレッジ効果の有無・信託報酬・管理費用・税金負担の違い・商品タイプの特徴・メリットデメリット・運用コストの考慮ポイントなどを詳しく比較します。

レバレッジ効果の有無、信託報酬・管理費用・税金負担の違い

レバナスなどのレバレッジ型ファンドは、一般的なインデックスファンドよりも信託報酬や管理費用が高めです。

例えば、iFreeレバレッジNASDAQ100やiFreeレバレッジFANG+の信託報酬は年率1%程度ですが、通常のインデックスファンドは0.1~0.2%前後が主流です。

ETFの場合は売買手数料や信託報酬の他にも、分配金に対する税金も考慮する必要があります。

- レバレッジ型は信託報酬が高め

- 新NISA利用で税金負担を軽減可能

- ETFは売買手数料も要注意

新NISA口座を利用すれば、一定額までの運用益や分配金が非課税となるためコスト面で有利です。

税金負担やコストを総合的に比較して自分にとって最適な商品を選びましょう。

NISA・ETF・投資信託など各制度と商品タイプの特徴・メリット・デメリット

レバナスやFANG+は、ETFや投資信託などさまざまな制度や商品タイプで購入できます。

レバナスは新NISA口座を利用できませんがFANG+新NISA口座を利用できるため、運用益や分配金が非課税となり長期投資に最適です。

新NISA口座を利用すれば年間360万円までの投資が非課税となり、税制面で大きなメリットがあります。

ETFはリアルタイムで売買できる流動性の高さが魅力ですが、売買手数料や分配金課税が発生します。

投資信託は少額から積立投資ができるため投資初心者にも扱いやすいですが、信託報酬がやや高めになる傾向があります。

- 新NISAは非課税で長期投資向き

- ETFは流動性が高くリアルタイム売買可能

- 投資信託は少額・積立投資に最適

それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分の投資スタイルや目的に合った商品を選びましょう。

運用コストの考慮ポイント|信託・分配・手数料の違い

運用コストを抑えるためには、信託報酬だけでなく分配金の有無や売買手数料や為替手数料なども総合的に考慮する必要があります。

特にレバレッジ型ファンドは、日々のリバランスやデリバティブ取引に伴うコストがかかるため、長期保有時の「減価リスク」も意識しましょう。

- 信託報酬・売買手数料・為替手数料を総合比較

- レバレッジ型は減価リスクも考慮

- 分配金の再投資で複利効果を狙う

ETFの場合は証券会社ごとの売買手数料や為替手数料も比較ポイントです。

投資信託は分配金が自動で再投資されるタイプが多いため複利効果を活かしやすいですが、信託報酬が高いとリターンが目減りすることもあります。

コストを抑えつつ効率的に資産形成を目指すためのポイントを押さえましょう。

証券会社の口座開設方法は別ページで解説しているので参考にしてください。

▼SBI証券口座の開設方法はこちらからどうぞ▼

▼楽天証券口座の開設方法はこちらからどうぞ▼

レバナスとFANG+のリスクと値動きを比較!相場の変動要因と対策

レバナスとFANG+はどちらも高いリターンを狙える一方で、リスクや値動きの激しさも大きな特徴です。

特にテック・半導体銘柄の比率や分散効果、個別銘柄の影響度などがリスク・リターンに直結します。

米国の金融政策・金利動向・世界経済の変化・AIや半導体などのテーマの盛衰も値動きに大きく影響します。

ここからは、レバナスとFANG+のリスク構造や値動きパターン、相場変動時の対策について詳しく解説します。

投資初心者が陥りやすいリスクや、リスクを抑えるための分散投資・リバランスの重要性も紹介します。

テック・半導体銘柄比率、分散効果とリスク・リターンの違い

レバナスはNASDAQ100全体に2倍のレバレッジをかけているため、約100社に分散投資しつつもテック・半導体銘柄の比率が高いのが特徴です。

FANG+は10社に集中投資するため分散効果は低いですが、個別銘柄の成長力がリターンに直結します。

半導体やAI関連の銘柄が好調な時期は両者とも高いリターンを狙えますが、逆に業界全体が不調な場合は大きな下落リスクも抱えます。

- レバナスは分散性が高いがテック依存度も高い

- FANG+は集中投資で個別銘柄の影響大

分散効果を重視するならレバナスが向いており、個別銘柄の成長に賭けるならFANG+が向いていると言えるかもしれません。

リスク許容度や投資目的に応じて選択しましょう。

| ファンド名 | テック・半導体比率 | 分散性 | リスク |

|---|---|---|---|

| レバナス | 高い | 高い(約100社) | 大 |

| FANG+ | 非常に高い | 低い(10社) | 中~大 |

下落・上昇の値動きパターンとその影響、回復までの期間

レバナスは、上昇相場で2倍のリターンを狙える一方で下落相場では損失も2倍となり、回復までに時間がかかることがあります。

レバナスは、指数が上昇する場合には大きなリターンを得られる一方で、指数が横ばいの場合はレバレッジの影響で基準価額が徐々に減少します。

FANG+は、個別銘柄の急騰・急落が全体の値動きに直結しやすく、特定の企業が不調な場合は大きな下落リスクとなります。

- レバナスは下落時の回復に時間がかかる

- FANG+は個別銘柄の急落に注意

- 長期運用や積立でリスク分散を図る

過去のデータでは、米国株全体が調整局面に入った際にレバナスは大きく値下がりし、回復まで1~2年以上かかることもありました。

FANG+も同様に、AppleやNVIDIAなどの主力銘柄が下落すると全体のパフォーマンスが大きく悪化します。

値動きの激しさを理解して、長期目線での運用や積立投資やリバランスを活用することが重要です。

大きく動く局面の影響度と指標の見方

FANG+はMicrosoftやNVIDIAなど、時価総額の大きい個別銘柄の値動きが指数全体に大きな影響を与えます。

決算ミスや規制強化などネガティブなニュースが出ると、指数全体が大きく下落するリスクもあります。

- FANG+は主力銘柄の値動きが全体に直結

- レバナスは分散性で個別リスクをやや緩和

- 業績や指標も投資判断の材料に

レバナスも主力銘柄の影響を受けますが、分散性が高いため個別銘柄の影響はやや緩和されます。

投資判断の際は、主力銘柄の業績・業界動向・PER・PSRなどの指標もチェックしましょう。

長期資産形成への活用法|目的別で選ぶべきファンド

レバナスとFANG+は、短期の値動きだけでなく長期資産形成にも活用できる商品です。

ただし、投資家それぞれのリスク許容度・投資目的・運用期間によって最適な選択肢は異なります。

ここからは、資産形成やポートフォリオへの組み込み方、投資期間・目的ごとのおすすめ戦略、今後の展望やパフォーマンス予想など、長期投資の観点から選ぶべきファンドを解説します。

初心者が失敗しないためのポイントや分散投資・積立投資の活用法も紹介します。

資産形成・ポートフォリオにレバナス/FANG+どちらを組み込むべきか

資産形成やポートフォリオ構築の観点からは、レバナスは高いリターンを狙いたい人向け、FANG+は個別銘柄の成長に賭けたい人向けです。

リスク許容度が高く短期間で大きなリターンを狙いたい場合はレバナスが適していますが、値動きが激しいため長期での積立や分散投資が推奨されます。

FANG+は10社に集中投資するため、個別銘柄の成長ストーリーに共感できる人や、AI・半導体・EVなどのテーマに強い関心がある人におすすめです。

- レバナスは高リスク・高リターン志向向け

- FANG+は個別銘柄の成長に賭けたい人向け

- 分散投資でリスクを抑えるのが基本

どちらも全資産を集中投資するのではなく、他のインデックスファンド・債券・ゴールド・現金などと組み合わせてリスク分散を図ることが重要です。

投資期間・目的ごとのおすすめ戦略・選択理由

短期的な値上がり益を狙うなら、相場のトレンドを見極めてレバナスやFANG+のレバレッジ型を活用するのも一つの方法です。

一方で長期資産形成を目指す場合は、積立投資やリバランスを活用して相場の上下に一喜一憂せずに運用を続けることが大切です。

- 短期ならトレンドを見極めてレバレッジ型を活用

- 長期なら積立・リバランスで安定運用

- 目的に応じて制度や商品を選ぶ

投資目的が老後資金や教育資金など明確な場合は、リスクを抑えた分散投資や新NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用するのがおすすめです。

相場の急変時には一部利益確定やリバランスを行いリスク管理を徹底しましょう。

今後の展望・予想、パフォーマンスの影響を考慮した判断材料

今後の米国株市場は、AI・半導体・クラウドなどの成長分野が引き続き注目される見通しです。

FANG+の主力銘柄やレバナスの構成銘柄も、世界経済やテクノロジーの進化に大きく影響を受けます。

- AI・半導体分野の成長が今後もカギ

- 金利や規制リスクも要注意

- 分散・積立で長期的な成長を狙う

金利動向や米国経済の成長率や規制強化などのリスク要因も意識しつつ、長期的な成長ストーリーに期待する投資家が多いです。

パフォーマンスの予想は難しいですが、分散投資や積立投資を活用して相場の変動に柔軟に対応できる運用を心がけましょう。

レバナスとFANG+のよくある質問・Q&A

レバナスとFANG+の比較でよくある質問や、初心者が陥りやすい失敗・税金や制度・手数料などの注意点についてまとめました。

投資初心者が安心して商品を選べるようQ&A形式で分かりやすく解説します。

事前に知っておくべきポイントを押さえて失敗しない投資判断を目指しましょう。

レバナスとFANG+では結局どっちがいい?

レバナスとFANG+のどちらが良いかは投資目的やリスク許容度によって異なります。

短期で大きなリターンを狙いたいならレバナス、個別銘柄の成長に賭けたいならFANG+が向いています。

- リスク許容度や目的で選択

- 分散・積立投資が基本

- FANG+は新NISA対象

レバナスを含むレバレッジ商品は新NISA制度対象外ですがFANG+は対象なので、非課税制度を活用したい場合はFANG+を選びましょう。

どちらもリスクが高いため、全資産を集中投資せず分散投資や積立投資を活用するのが基本です。

初心者がやりがちな失敗とその理由・対策

投資初心者がやりがちな失敗に数多く存在します。

短期的な値動きに一喜一憂して狼狽売りしてしまう、全資産をレバレッジ型に集中投資してしまう、コストや税金を考慮せずに商品を選んでしまう、などがあります。

- 短期の値動きで狼狽売りしない

- 全資産を集中投資しない

- コスト・税金も事前に確認

それぞれの対策としては、長期目線での積立投資や分散投資を徹底してリスク管理を怠らないことが重要です。

非課税制度やコストの違いも事前にしっかり調べておきましょう。

税金・制度・手数料など事前に考慮すべき注意点

投資信託やETFは売却益や分配金に対して約20%の税金がかかります。

新NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用すれば税金負担を大きく軽減できます。

- 税金負担を非課税制度で軽減

- 信託報酬・手数料も比較

- 制度の違いを理解して選択

実際に資産運用を開始する前に、信託報酬や売買手数料や為替手数料などのコストも事前に比較しましょう。

制度やコストの違いを理解して最適な投資方法を選ぶことが大切です。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

レバナスとFANG+の比較まとめ

- レバナスは高リスク・高リターン、FANG+は個別成長型

- 分散投資・積立投資が失敗しないコツ

- コストや税金も事前に比較

- FANG+は非課税制度(NISA・iDeCo)を活用

- 長期目線でコツコツ資産形成を目指そう

レバナスとFANG+は、どちらも米国の成長企業に投資できる魅力的な商品ですが、リスク・リターン・コスト・分散性などに違いがあります。

短期で大きなリターンを狙いたいならレバナス、個別銘柄の成長に賭けたいならFANG+が向いています。

レバナスとFANG+はどちらもリスクが高いため、分散投資・積立投資・非課税制度の活用が重要です。

自分の投資目的やリスク許容度に合わせて最適な商品を選びましょう。

投資初心者は焦らず長期目線でコツコツ資産形成を目指すことが成功のカギです。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集はこちら▼