FANG+に「今が買い時なのか?」「どんなリスクがあるのか?」「他の指数と比べてどうなのか?」といった疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。

FANG+の基礎知識や注目される理由・買い時の見極め方・メリット・デメリット・運用コスト比較・NISA活用法など、投資判断に必要な情報を網羅的に紹介します。

FANG+(ファングプラス)への投資を検討している初心者から中級者の個人投資家に向けて解説しています。

これからFANG+投資を始めたい方や最適な投資タイミングを知りたい方は参考にしてください。

証券会社の口座開設をする際はポイントサイト経由がお得です。

▼ハピタスの証券広告特集▼

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

FANG+(ファングプラス)とは?基礎知識と注目される理由

FANG+(ファングプラス)は、米国を代表するテクノロジー企業を中心に構成された株価指数です。

GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)に加えてMicrosoftやTNVIDIAなど、世界的に成長が著しい10社で構成されています。

ざくざく

ざくざく

近年の米国株ブームやNISA制度の拡充もあり、個人投資家からの注目度が急上昇しています。

FANG+はS&P500やNASDAQ100と比べて成長性が高い一方で値動きが大きいため、リターンを狙う積極的な投資家にとっては魅力的な選択肢となっています。

FANG+インデックスの概要と構成銘柄の特徴

FANG+インデックスは、米国のニューヨーク証券取引所(NYSE)が算出する株価指数で、世界をリードするテクノロジー企業10社で構成されています。

構成銘柄は定期的に見直され、2025年8月時点では「Meta (旧Facebook)・Amazon・Netflix・Google (Alphabet)・Apple・Microsoft・NVIDIA・Broadcom・CrowdStrike・ServiceNow」が含まれています。

これらの企業はAI・クラウド・半導体・動画配信など、今後も成長が期待される分野で事業を展開しています。

出典:大和アセットマネジメント

これらの企業は世界的なIT・テクノロジーのリーダーであり、成長性が高い一方で業績や株価の変動も大きいのが特徴です。

- Meta(旧Facebook):フェイスブック

- Amazon:アマゾン

- Netflix:ネットフリックス

- Google(Alphabet):グーグル

- Apple:アップル

- Microsoft:マイクロソフト

- NVIDIA:エヌビディア

- CrowdStrike:クラウドストライク

- ServisNow:サービスナウ

- Broadcom:ブロードコム

FANG+は各銘柄の比率が均等(イコールウェイト)であるため、特定の企業に偏りすぎないバランスの良さも特徴です。

個別株では高額な銘柄も多いですが、インデックスを通じて少額から分散投資できる点も人気の理由です。

主要企業の成長性と米国テック市場の現状

FANG+を構成する企業はいずれも世界経済を牽引する存在であり、近年の米国株式市場の上昇を支えてきました。

特にAI・クラウド・半導体分野の成長が著しく、NVIDIA・Microsoft・Googleなどは業績・株価ともに過去最高水準を更新しています。

米国テック市場全体もデジタル化やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、リモートワークの普及などを背景に今後も高い成長が期待されています。

一方で、金利上昇・規制強化・地政学リスクなどの影響で短期的な調整局面も見られます。

- AI・クラウド・半導体分野の成長が著しい

- 米国テック市場は今後も高成長が期待

- 短期的な調整リスクも存在

FANG+は長期的な成長を見込んではいますが、短期的な値動きの大きさにも注意が必要です。

投資家は各企業の決算や業界動向や米国経済全体のトレンドを注視しながら、投資タイミングを見極めることが重要です。

ifreenext fang+インデックス投資信託・ETFの概要

FANG+インデックスに連動する代表的な投資信託が「iFreeNEXT FANG+インデックス」です。

このファンドはFANG+指数の値動きに連動する運用を目指しており、少額から積立投資が可能になっています。

信託報酬は比較的低く新NISAにも対応しているため、投資初心者でも始めやすいのが特徴です。

ETF(上場投資信託)としては「iFreeETF FANG+ (316A)」などがあり、証券口座を通じてリアルタイムで売買できます。

- iFreeNEXT FANG+インデックス:少額から積立可能

- iFreeETF FANG+ (316A):リアルタイム売買可能

- 主要ネット証券で購入可能

各ファンドやETFごとに運用コストや分配方針が異なるため、事前に比較検討することが大切です。

楽天証券やSBI証券など主要ネット証券で簡単に購入できる点も魅力です。

| 商品名 | 特徴 |

|---|---|

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 信託報酬が低く積立投資に最適 |

| FANG+連動型ETF | リアルタイム売買・分配金あり(0円) |

FANG+の買い時を見極める3つのポイント

FANG+への投資で最も気になるのが「いつ買うべきか」というタイミングです。

FANG+は成長性が高い一方で、値動きが大きく短期的な調整も頻繁に発生します。

そのため、過去の株価推移・チャート分析・今後の成長予想・市場全体の動向など、複数の視点から買い時を見極めることが重要です。

ここからは、株価チャートのシグナル・10年先を見据えた成長予想・米国市場やNASDAQの動向という3つのポイントから、FANG+の最適な投資タイミングを徹底解説します。

これらを押さえることで損失リスクを抑えつつ賢く資産形成を目指せるかもしれません。

株価チャートと過去の推移からみるFANG+の買い時

FANG+の株価チャートを分析すると、過去には大きな上昇トレンドと短期的な調整局面が繰り返されてきました。

特に米国の金利動向や決算発表や世界的な経済イベントの前後で大きく値動きする傾向があります。

買い時のシグナルとしては、移動平均線との乖離やRSI(相対力指数)が30付近まで下落したタイミング、過去のサポートライン付近への接近などが挙げられます。

- 移動平均線との乖離をチェック

- RSIが30付近で反発するタイミング

- 過去のサポートライン付近での反発

- 決算発表後の押し目

FANG+構成銘柄の決算が好調で全体的に押し目を形成した際は、長期投資のエントリーポイントとなることが多いです。

短期的な下落局面をチャンスと捉え、分散して積立投資を行うのも有効な戦略です。

今後10年のFANG+の買い時判断の基準

FANG+構成銘柄は、AI・クラウド・半導体・EVなど今後10年でさらなる成長が期待される分野に強みを持っています。

多くのアナリストが、FANG+の年平均成長率(CAGR)はS&P500やNASDAQ100を上回ると予想しています。

そのため、短期的な値動きに一喜一憂せず長期的な視点で積立投資を続けることが有効です。

- 長期的な成長分野に集中投資

- 年平均成長率は他指数を上回る予想

- 積立投資でリスク分散

- 企業のイノベーション動向を注視

一括投資よりもドルコスト平均法で定期的に買い増すことで、価格変動リスクを抑えつつリターンを狙えます。

各企業のイノベーションや新規事業の進展、業界全体の成長トレンドを定期的にチェックし、投資判断の材料としましょう。

米国市場・NASDAQ動向とFANG+の買い時

FANG+は米国市場、特にNASDAQの動向と密接に連動しています。

米国の金利政策・インフレ動向・景気指標・FRBの発言などがFANG+の値動きに大きな影響を与えます。

NASDAQが大きく調整する局面ではFANG+も同様に下落する傾向が強いですが、逆にNASDAQが上昇トレンドに入るとFANG+はそれ以上のパフォーマンスを見せることも多いです。

- 米国金利・インフレ動向に注意

- NASDAQのトレンドをチェック

- テック規制や地政学リスクも考慮

- 為替変動も影響大

米国のテック規や地政学リスクや為替の変動も無視できません。

投資タイミングを見極める際は、米国市場全体のトレンドや主要経済指標の発表スケジュールも確認しましょう。

FANG+投資のメリットとデメリットを徹底解説

FANG+投資には高い成長性や分散効果など多くのメリットがある一方で、リスクやデメリットも存在します。

ここからは、期待できるリターンや資産形成の可能性や注意すべきリスクや掲示板での意見など、FANG+投資の良い面と悪い面を徹底的に解説します。

自分の投資スタイルやリスク許容度に合わせて、FANG+が本当に自分に合った投資先かどうかを判断しましょう。

期待できるリターン・利回りと資産形成の可能性

FANG+は過去数年間、S&P500やNASDAQ100を上回る高いリターンを記録してきました。

AI・クラウド・半導体など成長分野に集中投資できるため、FANG+は今後も高い利回りが期待されています。

長期投資や積立投資を行うことで複利効果を活かした資産形成が可能です。

- 過去のリターンは他指数を上回る

- 成長分野への集中投資で高い利回り

- 長期積立で複利効果を享受

- 値上がり益重視の投資スタイル

一方で短期的な値動きが大きいため、リターンを最大化するには長期目線が重要です。

分配金や配当は少ない傾向にあるため(高確率で0円)、値上がり益を狙う投資スタイルが基本となります。

| 指数 | 過去5年リターン(年率) |

|---|---|

| FANG+ | 約20~30% |

| S&P500 | 約10~15% |

| NASDAQ100 | 約15~20% |

ファングプラスのデメリット・リスクと回避策

FANG+投資には高い成長性が期待できる一方で、いくつかのデメリットやリスクも存在します。

構成銘柄がテクノロジー分野に集中しているため、業界全体の逆風や規制強化や金利上昇などの影響を受けやすい点が挙げられます。

個別銘柄の業績悪化や株価急落が指数全体に大きく波及するリスクも無視できません。

短期的な値動きが大きいため精神的なストレスを感じやすい投資先でもあります。

- テクノロジー分野への集中リスク

- 規制強化や金利上昇の影響

- 個別銘柄の急落リスク

- 短期的な値動きの大きさ

- 積立・分散・リバランスでリスク回避

これらのリスクを回避するためには、積立投資による時間分散や他の資産クラスとの分散投資、定期的なリバランスが有効です。

投資額を自分のリスク許容度に合わせて調整することも大切です。

ファングプラスは『やめとけ』?掲示板やスレッドの意見分析

FANG+に関しては、掲示板・SNS・投資家スレッドで「やめとけ」といった否定的な意見も見受けられます。

批判的な意見が多い理由としては、値動きの激しさ・一時的な下落・テックバブルへの懸念・個別銘柄の高PER(株価収益率)などです。

一方で長期的な成長性や分散効果を評価する声も多く、積立投資やNISA活用を推奨する意見も目立ちます。

- 値動きの激しさを懸念する声

- テックバブル・高PERへの警戒

- 長期成長性を評価する意見も多い

- 積立・NISA活用を推奨する声

実際の投資判断では、短期的な値動きや感情的な意見に流されず、自分の投資目的やリスク許容度を明確にすることが重要です。

掲示板の情報は参考程度にとどめて公式情報やファンドの運用報告書も必ず確認しましょう。

FANG+インデックスの運用・費用を徹底比較

FANG+インデックスに連動する投資信託やETFは複数存在し、それぞれ運用コストや手数料や分配方針などが異なります。

運用コストは長期投資のリターンに大きく影響するため、信託報酬・管理費・売買手数料などをしっかり比較することが重要です。

ここからは、代表的なFANG+連動型投資信託・ETFの運用コストや特徴・他指数とのパフォーマンス比較を詳しく解説します。

信託報酬・手数料・管理費など運用コストの実態

FANG+連動型の投資信託やETFは、信託報酬(運用管理費用)が比較的低く設定されているものが多いです。

たとえば「iFreeNEXT FANG+インデックス」の信託報酬は年率0.7755%(税込)程度で、ETFの場合はさらに低コストな商品もあります。

- 信託報酬は0.7~0.8%程度が主流

- ETFはさらに低コストな場合も

- 売買手数料は証券会社によって異なる

- 長期投資ではコスト差がリターンに影響

売買手数料は証券会社によって異なりますが、ネット証券では無料または低額に設定されていることが多いです。

長期投資を前提とする場合、信託報酬や管理費の差がリターンに大きく影響するため、コスト面の比較は必須です。

| 商品名 | 信託報酬(年率) | 売買手数料 |

|---|---|---|

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | 無料~数百円 |

| FANG+連動型ETF | 0.5~0.7% | 無料~数百円 |

代表的な投資信託・ETFの比較

FANG+に投資できる代表的な商品には、「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「iFreeETF FANG+ (316A)」などがあります。

楽天証券やSBI証券などの主要ネット証券では、これらの商品を簡単に購入・積立できます。

各商品ごとに信託報酬・分配方針・最低投資額・積立設定の柔軟性などが異なるため、自分の投資スタイルに合った商品を選ぶことが大切です。

ETFはリアルタイムで売買できる点が魅力ですが、投資信託は自動積立や少額投資に向いています。

| 商品名 | 信託報酬 | 分配金 | 積立可否 |

|---|---|---|---|

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | なし | 可 |

| FANG+連動型ETF | 0.5~0.7% | あり | 不可 |

他指数(NASDAQ等)とのパフォーマンス比較

FANG+は、S&P500やNASDAQ100と比較しても高いパフォーマンスを示してきました。

特にAIやクラウドや半導体分野の成長が加速した近年は、FANG+のリターンが他指数を大きく上回る場面も多く見られます。

ただし値動きの大きさやリスクも高いため、安定性を重視する場合はS&P500やNASDAQ100との分散投資も検討しましょう。

パフォーマンス比較を通じて自分のリスク許容度や投資目的に合った商品選びが重要です。

| 指数 | 過去5年リターン(年率) | 値動きの大きさ |

|---|---|---|

| FANG+ | 約20~30% | 大きい |

| NASDAQ100 | 約15~20% | 中程度 |

| S&P500 | 約10~15% | 小さい |

FANG+投資の始め方・取引方法とNISA活用術

FANG+への投資は、投資信託やETFを通じて誰でも簡単に始めることができます。

2024年から開始している非課税制度の新NISAを活用すれば、税制優遇を受けながら効率的に資産形成が可能です。

ここからは、FANG+投資の具体的な始め方や取引方法、NISAを活用した賢い運用術について詳しく解説します。

初心者でも迷わず始められるように口座開設から積立設定までのステップを順を追って紹介します。

投資信託・ETFの申込・積立・口座開設ステップ

FANG+投資を始めるには、まず証券会社で口座を開設する必要があります。

次に、iFreeNEXT FANG+インデックスなどの投資信託やFANG+連動型ETFを選択し、購入または積立設定を行います。

ネット証券ならスマホやパソコンから簡単に申込・積立設定が可能です。

- 証券会社で口座開設

- 投資信託・ETFを選択

- 購入または積立設定

- ネット証券ならスマホで簡単申込

- ETFはリアルタイム売買も可能

投資信託の場合は、毎月の投資額や引き落とし日を設定すれば自動で継続的に投資できます。

ETFの場合は、取引時間中にリアルタイムで売買できるためタイミングを見て購入することも可能です。

NISA・つみたてNISAでのFANG+投資のメリット

2024年から開始している新NISAを活用することで、FANG+投資の利益に対する税金が非課税となります。

長期・積立・分散投資に最適な制度で、FANG+インデックスファンドも対象商品に含まれています。

これにより、複利効果を最大限に活かしながら効率的に資産形成が可能です。

- 利益が非課税で手取りアップ

- 新NISA制度は長期積立に最適

- ネット証券で簡単にNISA口座開設可能

- 複利効果を最大限に活用

NISA口座はネット証券で簡単に開設でき、年間投資上限額の範囲内で自由に投資できます。

税制優遇を活用することで同じリターンでも手取り額が大きく変わるため、積極的に非課税制度を利用しましょう。

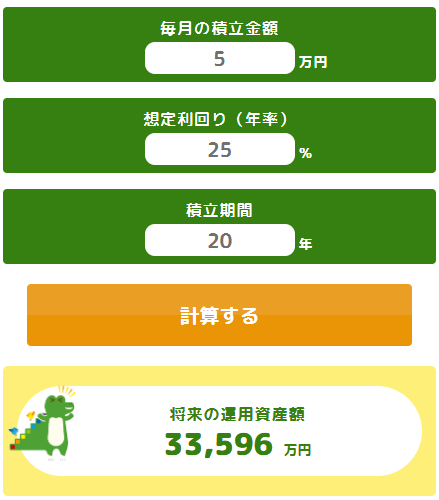

資産運用シミュレーションと長期投資の戦略設計

FANG+投資では、長期的な視点で資産運用シミュレーションを行うことが重要です。

たとえば、毎月5万円を20年間積み立てて年率25%のリターンを想定した場合、最終的な資産額は大きく膨らみます。(計算上は3億3596万円)

出典:金融庁ウェブサイト

シミュレーションを活用することで、目標金額やリスク許容度に応じた投資計画を立てやすくなります。

- 長期積立で資産が大きく増加

- シミュレーションで目標設定

- リバランス・追加投資も重要

- ネット証券のツールを活用

定期的なリバランスや追加投資、必要に応じた売却戦略も長期運用の成功には欠かせません。

ネット証券のシミュレーションツールやエクセルを活用し、自分だけの資産運用プランを設計しましょう。

FANG+の買い時に関するよくある質問と注意点

FANG+の買い時については、投資家から多くの質問や不安の声が寄せられています。

FANG+は「今は買い時なのか?」「おすすめしないケースは?」「売却タイミングや税制はどうなっているのか?」など、実際の投資判断に直結する疑問が多いのが特徴です。

ここからは、よくある質問とその対策、売却や分配・税制の基礎知識、掲示板での最新議論をまとめて解説します。

投資初心者から経験者まで、FANG+投資で失敗しないための注意点をしっかり押さえておきましょう。

FANG+は『おすすめしない』とされるケースと対策

FANG+投資が「おすすめしない」とされる主なケースは、短期的な値動きに耐えられない場合や、テクノロジー分野への過度な集中を避けたい場合です。

リスク許容度が低い方や資産の大部分をFANG+に投じてしまうのも注意が必要です。

- 短期的な値動きに弱い人は注意

- テクノロジー分野への集中リスク

- 資産の大部分を投じるのは避ける

- 積立・分散・投資額調整でリスク軽減

対策としては、積立投資による時間分散・他の資産クラスとの分散投資・投資額の調整が有効です。

自分の投資目的やリスク許容度を明確にして無理のない範囲でFANG+を活用しましょう。

売却タイミング・分配・税制の基礎知識

FANG+投資の売却タイミングは、目標リターンの達成やライフイベントや相場の過熱感などを基準に判断するのが一般的です。

投資信託の場合は分配金が出ないことが多く、値上がり益(キャピタルゲイン)が主な収益源となります。

- 売却は目標リターンやライフイベントで判断

- 分配金は少なく値上がり益が中心

- 通常は20.315%課税だがNISAなら非課税

- 商品ごとの税制・分配方針を確認

売却益には通常20.315%の税金がかかりますが、新NISA口座を利用すれば非課税となります。

税制や分配方針は商品ごとに異なるため事前に確認しておくことが大切です。

掲示板・情報提供サービス上での口コミ

FANG+に関する掲示板やSNSでは、買い時や売り時・今後の成長性・損失リスクなどについて活発な議論が行われています。

FANG+は「今は押し目買いのチャンス」「しばらく様子見が無難」「長期積立が最適」など、さまざまな意見が飛び交っています。

米国市場や金利動向やAI分野の進展などの外部要因にも注目が集まっています。

- 押し目買い・様子見・長期積立など意見が分かれる

- 米国市場や金利動向に注目

- AI分野の進展も話題

- 最終判断は自分の目的・リスク許容度で

FANG+に関する情報は多様ですが、最終的な投資判断は自分自身の目的やリスク許容度に基づいて行うことが大切です。

掲示板の意見は参考程度にとどめて公式情報や運用報告書も必ず確認しましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ:FANG+の最適な買い時と賢い投資判断

- FANG+の最適な買い時:市場全体の調整局面

- FANG+の最適な買い時:200日移動平均線への接近

- FANG+の最適な買い時:RSIが25以下のオーバーソールド

- FANG+の最適な買い時:好決算やニュース後の押し目

- FANG+の最適な買い時:投資資金が用意できたタイミング

FANG+は、米国を代表する成長企業に分散投資できる魅力的なインデックスです。

FANG+の最適な買い時を見極めるには、株価チャート・市場動向・長期的な成長予想を総合的に判断することが重要です。

短期的な値動きに惑わされず、積立投資やNISA活用でリスクを抑えつつ長期的な資産形成を目指しましょう。

FANG+のような右肩上がりの指数は早く投資を始めるほど複利効果で資産が増えていきます。

運用コストや構成銘柄の変化やリスク管理も忘れずにチェックし、自分に合った投資スタイルを確立してください。

掲示板やSNSの意見も参考にしつつ、最終的な判断は自分自身の目的とリスク許容度に基づいて行うことが、FANG+投資で成功するための最大のポイントです。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼