これからFANG+に投資するか迷っている方や、リスクをしっかり理解したい方は多いのではないでしょうか。

このページでは、FANG+(ファングプラス)に興味を持つ投資初心者や、これから投資を始めようと考えている方に向けてまとめています。

「FANG+やめとけ」と言われる理由や実際に投資する際のリスク、向いている人と向かない人の特徴や費用や手数料の比較、今後の成長性などを徹底的に解説します。

ネット上の口コミや評判・実際のパフォーマンスデータも交えながら、FANG+投資のメリット・デメリットをわかりやすく紹介していくので参考にしてください。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼

FANG+(ファングプラス)やめとけ派が注目される理由とは

日本ではiFreeNEXT FANG+インデックス(投信)やiFree ETF FANG+(316A)などの商品で投資可能です。

そんなFANG+(ファングプラス)に対して「やめとけ」と警鐘を鳴らす声が近年増えています。

その背景には、FANG+が米国の巨大テック企業10社に集中投資するインデックスであること、そしてその集中投資ゆえのリスクや信託報酬などのコスト面が指摘されています。

過去の高いリターンに惹かれて投資を始める人が増える一方で、今後の成長性や市場環境の変化に不安を感じる投資家も多いのが現状です。

ネット上では「FANG+やめとけ」という意見が目立ちますが、その理由を正しく理解することが重要です。

ざくざく

ざくざく

ここからは、なぜFANG+やめとけ派が注目されるのかその背景を詳しく解説します。

『FANG+への投資はやめとけ』と語られる背景

『FANG+への投資はやめとけ』と語られる背景には主に3つの要因があります。

1つ目は、FANG+がわずか10銘柄に集中投資しているため分散効果が薄く、特定銘柄の値動きに大きく左右される点です。

2つ目は、信託報酬や手数料が他のインデックスファンドと比べて高めに設定されていること。

3つ目は、過去の高パフォーマンスが今後も続く保証がないことです。

- 集中投資によるリスクの高さ

- 信託報酬・手数料の高さ

- 今後の成長性への不安

これらの理由から、特に投資初心者や安定志向の投資家には「FANG+やめとけ」とアドバイスされることが多いのです。

SNSや掲示板での体験談や失敗談も「FANG+やめとけ派」の意見を後押ししています。

ネット掲示板・口コミから見る実際の評判

ネット掲示板や口コミサイトではFANG+に対するさまざまな意見が飛び交っています。

「全ツッパはやめとけ」「暴落時のリスクが大きい」「今は高値圏なので買いにくい」といった慎重な声が多い一方で、「過去のリターンは魅力的」「テック株の成長性に期待している」といった肯定的な意見も見られます。

実際に投資している人の中には、短期的な値動きに一喜一憂する声や長期保有で大きなリターンを得たという体験談もあります。

- 暴落時のリスクを懸念する声

- 高パフォーマンスを評価する声

- 短期売買には不向きとの意見

このように、FANG+の評判は賛否両論であり、投資スタイルやリスク許容度によって評価が分かれるのが特徴です。

集中投資のリスクが注目されるワケ

FANG+は、米国の巨大テック企業10社に均等投資するインデックスであり、世界的に影響力のあるテクノロジー企業やインターネット関連企業から厳選されています。

出典:大和アセットマネジメント

このような集中投資は、特定の業界や企業の成長が続く限り高いリターンを期待できます。

しかし、業界全体や主要銘柄が不調に陥った場合は、ファンド全体のパフォーマンスが大きく悪化するリスクも抱えています。

分散投資の観点から見るとFANG+はリスクが高い投資先といえるため、慎重な判断が求められます。

| FANG+の特徴 | リスク要因 |

|---|---|

| 10銘柄に均等投資 | 特定銘柄の影響が大きい |

| テック企業中心 | 業界不調時の下落リスク |

FANG+やめとけ派の主張を徹底検証【デメリットや課題】

FANG+やめとけ派の主張には、主にコスト面・分散性・リターンの不安定さなどが挙げられます。

これらのデメリットや課題を正しく理解することで、自分に合った投資判断ができるようになります。

特に投資初心者は、FANG+のリスクやコスト構造をしっかり把握し、他のインデックスファンドやETFと比較することが重要です。

ここからは、FANG+やめとけ派が指摘する主なデメリットや課題について、具体的なデータや事例を交えて検証します。

信託報酬や手数料が高い?コスト面の実態

FANG+インデックスファンドの信託報酬は、他のインデックスファンドと比較してやや高めに設定されています。

たとえば、iFreeNEXT FANG+インデックスの信託報酬は年率0.7755%(税込)で、S&P500や全世界株式インデックスファンドの0.1%前後と比べると割高です。

売買時の手数料や為替コストも考慮する必要があります。(売買手数料は基本的には無料)

コストが高いと長期的なリターンに影響を与えるため投資前にしっかり確認しましょう。

| ファンド名 | 信託報酬(年率) |

|---|---|

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% |

| S&P500インデックス | 0.0814% |

※2025年9月時点

構成銘柄の偏りと分散投資の観点

FANG+は米国のテクノロジー企業10社に均等投資するため分散効果が限定的です。

特定の業界や企業に依存するリスクが高く、例えばテック業界全体が不調に陥った場合はファンド全体のパフォーマンスが大きく下落する可能性があります。

- 10銘柄に集中投資

- テック業界への依存度が高い

- 分散効果が限定的

一方でS&P500や全世界株式インデックス(オルカン)は数百~数千銘柄に分散投資しているため、個別銘柄の影響を受けにくい特徴があります。

分散投資を重視する投資家にとってFANG+の偏りは大きなデメリットとなり得ます。

FANG+インデックスのリターン・パフォーマンス検証

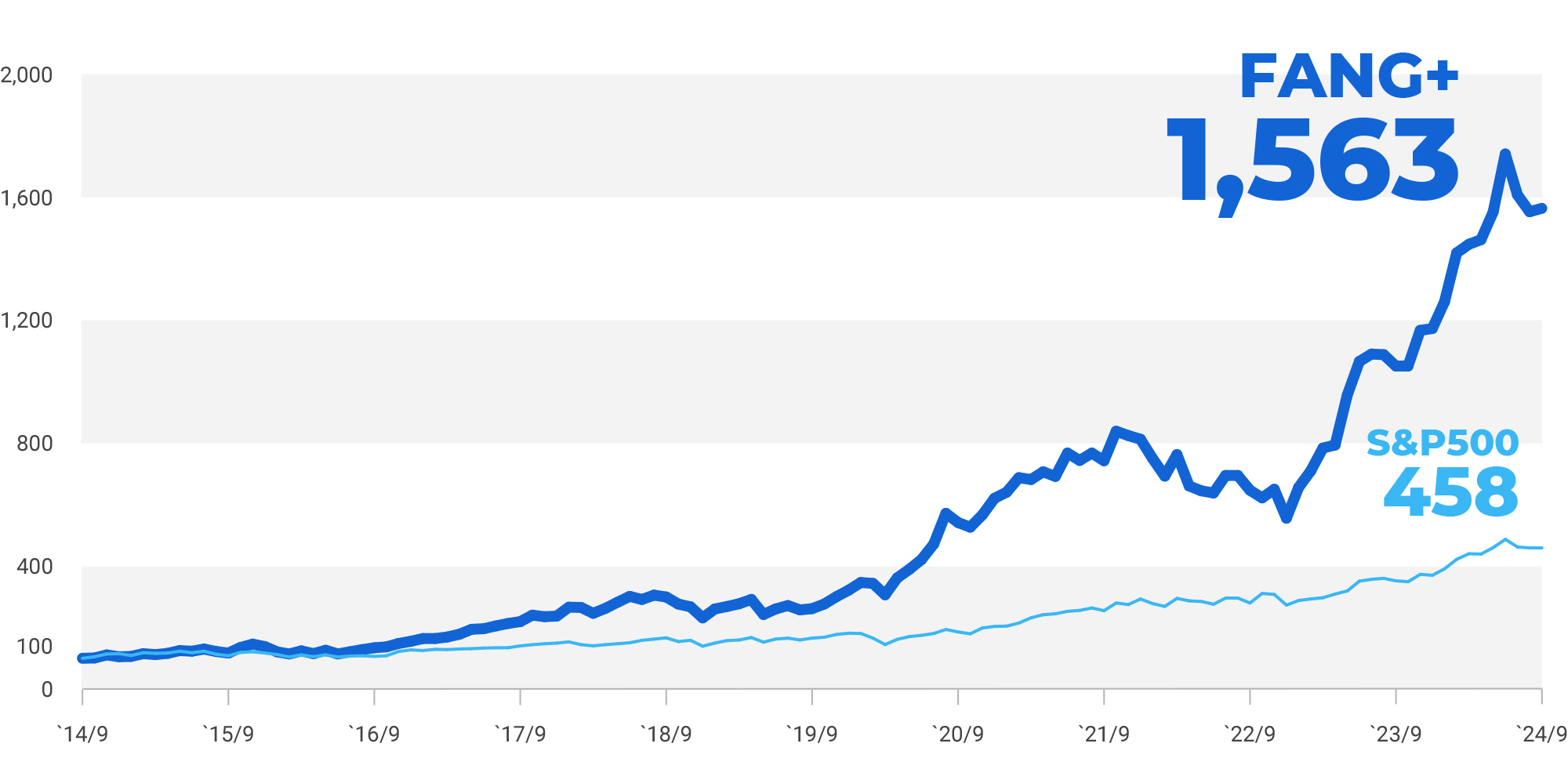

FANG+インデックスは過去数年間で高いリターンを記録しており、2023年の年間リターンは約+50%と非常に高い水準でした。

しかし、これは米国テック株の好調が続いた結果であり、今後も同様のリターンが期待できるとは限りません。

ボラティリティ(価格変動)が大きいため、短期間で大きく値下がりするリスクもあります。

リターンの高さだけでなくリスクの大きさも十分に理解しておく必要があります。

| 年度 | FANG+リターン | S&P500リターン |

|---|---|---|

| 2023年 | +49.57% | +25.5% |

『今後10年』で見たときのFANG+の成長可能性とリスク

FANG+の構成銘柄は今後10年でさらなる成長が期待される一方で、テクノロジー業界の競争激化や規制強化、イノベーションの停滞などのリスクも抱えています。

過去10年は米国テック株が世界をリードしてきましたが、今後も同じトレンドが続く保証はありません。

- 成長余地は大きいが不確実性も高い

- 規制や競争激化のリスク

- 新興企業の台頭による構成銘柄の入れ替えリスク

AIやクラウドなど新たな成長分野が生まれる一方で、既存の大手企業が競争に敗れる可能性もあります。

長期的な視点でリスクとリターンのバランスを考えることが重要です。

FANG+がやってはいけない人・向かない人の特徴

FANG+は高いリターンが期待できる一方でリスクも大きいため、すべての投資家に向いているわけではありません。

リスク許容度が低い人・短期的な値動きに敏感な人・分散投資を重視する人には不向きです。

ここからは、FANG+に投資してはいけない人や向かない人の特徴を具体的に解説します。

自分の投資スタイルや目的に合っているかどうかしっかり見極めましょう。

投資信託のリスク許容度が低い人

FANG+は価格変動が大きく短期間で大きく値下がりするリスクがあります。

そのため、元本割れを極端に嫌う人や投資経験が浅くリスクに慣れていない人には向いていません。

- 元本割れを極端に嫌う人

- 投資経験が浅い人

- リスクに慣れていない人

リスク許容度が低い場合は、より分散されたインデックスファンドや債券型ファンドを選ぶ方が安心です。

自分のリスク許容度を正しく把握し無理のない範囲で投資を行いましょう。

短期売買志向とコスト負担の関係

FANG+は短期的な値動きが激しいため短期売買で利益を狙うには不向きです。

信託報酬や売買手数料が高めに設定されているため、頻繁な売買を繰り返すとコスト負担が大きくなりリターンを圧迫します。

- 短期売買で利益を狙いたい人

- コストを抑えたい人

- 頻繁な売買をする人

短期売買志向の投資家は、より流動性が高くコストの低いETFや個別株を選ぶ方が適しています。

FANG+は長期保有を前提とした投資スタイルに向いています。

分散・安定運用を重視する投資家

分散投資や安定運用を重視する投資家にとって、FANG+の集中投資は大きなリスクとなります。

特定の業界や企業に依存するため、安定したリターンを求める人には不向きです。

- 安定したリターンを求める人

- 分散投資を重視する人

- リスクを避けたい人

安定運用を目指す場合は、S&P500や全世界株式インデックスなど、より多くの銘柄に分散投資できるファンドを選ぶことをおすすめします。

FANG+はリスクを取って高いリターンを狙いたい人向けの商品です。

FANG+が向いている人とは?成功する投資家の条件

FANG+はすべての投資家に適しているわけではありませんが、特定の条件を満たす人にとっては魅力的な投資先となり得ます。

テクノロジー株の成長を信じて長期的な資産形成を目指す人や、FANG+インデックスの成長ストーリーに納得できる人、そしてポートフォリオの一部でリスクを取って挑戦したい中~上級者に向いています。

ここからは、FANG+が向いている人の特徴や成功する投資家の条件について詳しく解説します。

自分の投資スタイルや目的に合致しているか確認してみましょう。

テクノロジー株成長を信じ、長期で資産形成したい人

FANG+の構成銘柄は世界をリードするテクノロジー企業ばかりです。

AI・クラウド・デジタル広告など、今後も成長が期待される分野に強みを持つ企業が多く、長期的な視点で資産形成を目指す人にとっては大きな魅力となります。

- テクノロジーの成長を信じている人

- 長期で資産形成したい人

- 短期の値動きに動じない人

短期的な値動きに一喜一憂せず、10年20年とじっくり保有できる人がFANG+投資で成功しやすい傾向にあります。

テクノロジーの未来を信じて長期投資を続けられる人におすすめです。

FANG+インデックスの成長ストーリーに納得できる人

FANG+インデックスは、米国を代表するテック企業10社に均等投資するという明確な成長ストーリーを持っています。

このストーリーに納得して構成銘柄の将来性やビジネスモデルに自信を持てる人は、FANG+投資に向いています。

- FANG+の成長ストーリーに共感できる人

- 構成銘柄の将来性を信じている人

- 情報収集や分析ができる人

構成銘柄の入れ替えや業界の変化にも柔軟に対応できる姿勢が求められます。

自分自身で情報収集し納得した上で投資判断を下せる人が成功しやすいかもしれません。

ポートフォリオの一部で挑戦したい中~上級者向け

FANG+への投資は、リスクとリターンのバランスを理解してポートフォリオの一部でリスクを取ってリターンを狙いたい中~上級者に適しています。

全資産をFANG+に集中させるのではなく、他のインデックスファンドや債券やゴールドなどと組み合わせて運用することが推奨されています。

- リスク管理ができる人

- 資産配分を考えられる人

- 中~上級者向けの投資先を探している人

資産形成期はFANG+に全ツッパして資産拡大を狙うのも悪くありませんが、リスクをコントロールしながら高いリターンを目指すこともできます。

リスク管理や資産配分の知識がある投資家におすすめです。

費用・手数料・信託報酬の比較と注意点

FANG+インデックスファンドを選ぶ際は、信託報酬や手数料などのコスト面をしっかり比較することが重要です。

コストは長期的なリターンに大きな影響を与えるため、他のインデックスファンドやETFと比較して納得できる水準かどうかを確認しましょう。

新NISA制度や主要ネット証券での取り扱い状況、売買時のコストも把握しておく必要があります。。

ここからは、FANG+の費用・手数料・信託報酬の内訳や、他商品との比較ポイントを詳しく解説します。

管理費(コスト)の内訳と平均水準

FANG+インデックスファンドの主なコストは、信託報酬(運用管理費用)と売買時の手数料です。

iFreeNEXT FANG+インデックスの信託報酬は年率0.7755%(税込)で、S&P500や全世界株式インデックスと比べるとやや高めです。

為替コストや信託財産留保額が発生する場合もあるため、トータルコストを把握しておくことが大切です。

トータルコストが高いと長期的なリターンに影響を与えるため注意しましょう。

| ファンド名 | 信託報酬(年率) | その他コスト |

|---|---|---|

| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | 為替コスト等 |

| S&P500インデックス | 0.0814% | 為替コスト等 |

※2025年9月時点

新NISAや楽天証券・マネックス証券などでの利用面

FANG+インデックスファンドは、2024年から開始している新NISA制度の対象商品としても利用可能です。

楽天証券・SBI証券・マネックス証券など主要ネット証券で取り扱いがあり、ネットから簡単に購入・積立ができます。

- 新NISAで利用可能

- 主要ネット証券で取り扱いあり

- 証券会社ごとのサービスも要チェック

証券会社によってポイント還元やキャンペーンが異なるため、各社のサービス内容も比較しましょう。

他のインデックスやETFと何が違う?比較で見るポイント

FANG+インデックスファンドは、構成銘柄が10社に限定されている点が最大の特徴です。

一方でS&P500や全世界株式インデックス(オルカン)は数百~数千銘柄に分散投資しており、リスク分散効果が高いです。

ETFの場合は信託報酬がさらに低い商品も多く、リアルタイムで売買できるメリットがあります。

FANG+は高リターンを狙える反面リスクも大きいため、他商品との違いをしっかり比較して選びましょう。

| 商品名 | 構成銘柄数 | 信託報酬 | 分散効果 |

|---|---|---|---|

| FANG+インデックス | 10 | 0.7755% | 低い |

| S&P500 | 500 | 0.0814% | 高い |

| 全世界株式(オルカン) | 約3000 | 0.05775% | 非常に高い |

※2025年9月時点

FANG+投資の今後と直近の動向

FANG+投資は米国テクノロジー企業の成長とともに注目を集めてきましたが、今後の動向や直近のパフォーマンスにも注目が集まっています。

市場環境の変化や構成銘柄の業績、世界経済の動向によってリターンやリスクが大きく変動するため、最新情報を常にチェックすることが重要です。

ここからは、FANG+の最新運用実績や純資産の推移、今後10年を見据えた成長性とリスクについて詳しく解説します。

FANG+に興味がある方は投資判断の参考にしてください。

最新の運用実績・過去のパフォーマンス傾向

FANG+インデックスは、2023年に+50%という高いリターンを記録しました。

過去数年も米国テック株の好調に支えられ、S&P500や全世界株式インデックスを上回るパフォーマンスを示しています。

出典:大和アセットマネジメント

ただし、2022年のように米国株全体が調整局面に入るとFANG+も大きく下落する傾向があり、ボラティリティ(価格変動)が非常に高いのが特徴です。

短期的な値動きに惑わされず長期的な視点で運用することが求められます。

| 年度 | FANG+リターン | S&P500リターン |

|---|---|---|

| 2023年 | +50% | +25% |

| 2022年 | -35% | -18% |

純資産・価額推移から見る人気とリスク変動

FANG+インデックスファンドの純資産総額は2023年以降大きく増加しています。

米国テック株の好調や高いリターンを背景に個人投資家の資金流入が続いているためです。

- 純資産は増加傾向

- 資金流入が続く

- 相場急落時の資金流出リスクも大きい

しかし、純資産が増える一方で相場が急落した際には資金流出も起こりやすく、基準価額の変動幅も大きくなります。

人気が高い時ほどリスクも高まるため冷静な判断が必要です。

今後10年を見据えた成長性・選択の判断軸

今後10年のFANG+の成長性は、ハイテク分野で構成銘柄がどれだけイノベーションを続けられるかにかかっています。

一方で規制強化や新興企業の台頭や業界再編などのリスクも無視できません。

- イノベーションの継続が成長のカギ

- 規制や競争激化のリスク

- 資産配分とリスク管理が重要

FANG+を選ぶ際は、成長ストーリーだけでなくリスク管理や資産配分の観点も重視しましょう。

長期的な視点で自分の投資目的に合致しているかを見極めることが大切です。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

FANG+やめとけ派の意見検証まとめ

- FANG+は集中投資ゆえのリスクが大きい

- 信託報酬や手数料が高めなのでコストに注意

- 分散投資や安定運用を重視する人には不向き

- テクノロジー株の成長を信じる長期投資家には魅力的

- 自分のリスク許容度と投資目的を明確にして判断することが重要

FANG+やめとけ派の意見には、集中投資によるリスク・コストの高さ・分散効果の限定性など、投資判断に役立つ重要なポイントが多く含まれています。

一方で、FANG+はテクノロジー株の成長を信じて長期で資産形成したい人や、リスクを取って高リターンを狙いたい中~上級者には魅力的な選択肢となり得ます。

自分のリスク許容度・投資目的・資産配分をしっかり見極めた上で、冷静に判断しましょう。

最新の運用実績や市場動向も常にチェックして柔軟に対応できる姿勢が大切で、FANG+投資を検討する際はメリット・デメリットを総合的に判断しなくてはいけません。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼