FANG+サテライト運用の基礎知識について知りたい方は多いのではないでしょうか。

このページでは、FANG+(ファングプラス)に興味を持つ個人投資家や新NISAを活用したい方、資産運用でリターンを最大化したい方に向けてまとめています。

コア・サテライト戦略の実践例やETF・投資信託の選び方、ポートフォリオ比率の考え方まで投資初心者にも分かりやすく徹底解説します。

これからFANG+を活用した資産形成を目指す方にとって、最適な運用方法や注意点を具体的に紹介します。

FANG+サテライト運用で資産最大化を目指すための秘訣をぜひ最後までご覧ください。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼

FANG+のサテライト運用とは?基礎知識と人気の理由を解説

FANG+(ファングプラス)とは、米国を代表するテクノロジー企業10社で構成される株価指数です。

このFANG+を「サテライト運用」として活用する戦略が、近年多くの投資家から注目を集めています。

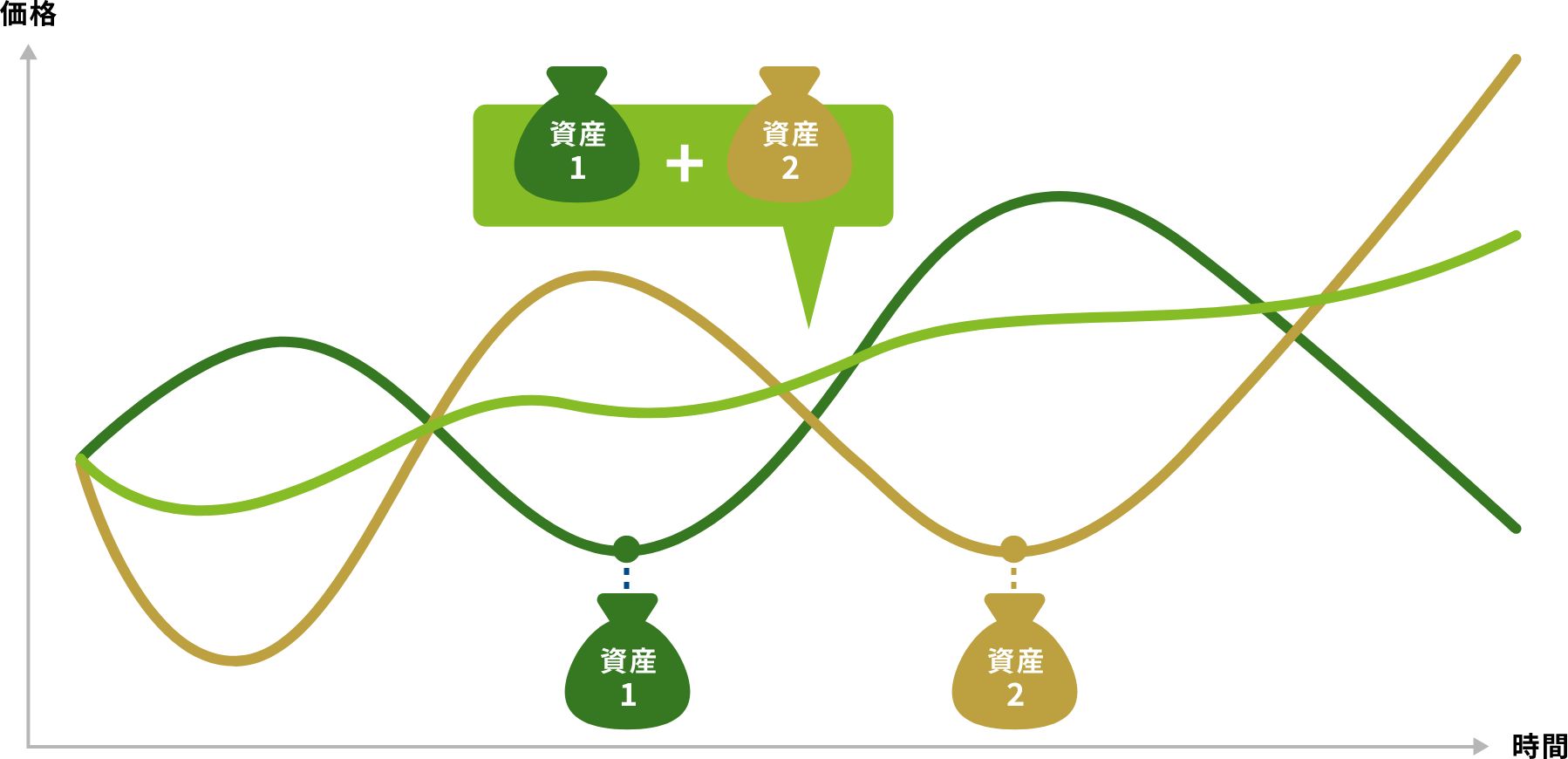

サテライト運用とは、資産運用の中心(コア)となる安定的な資産に加え、リターンの上乗せや成長性を狙って一部の資金をリスクの高い資産に投じる手法です。

FANG+は、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)に加え、MicrosoftやNVIDIAなど世界をリードするテック企業が含まれており成長性の高さが魅力です。

値動きが大きくリスクも高いため、資産全体の1~2割程度を目安にサテライトとして組み入れるのが一般的です。

新NISAの登場やETF・投資信託商品の充実も、FANG+サテライト戦略の普及を後押ししています。

ざくざく

ざくざく

ここからは、FANG+サテライト運用の基本とその人気の背景を詳しく解説します。

FANG+とNASDAQ100の違いとは

FANG+とNASDAQ100は、どちらも米国のテクノロジー企業を中心とした株価指数ですが、構成銘柄や投資対象に明確な違いがあります。

NASDAQ100は、NASDAQ市場に上場する時価総額上位100社で構成され、テック以外にも消費財やヘルスケアなど幅広い業種が含まれます。

一方でFANG+は、GAFAをはじめとする10社のみで構成され、テクノロジー分野への集中度が非常に高いのが特徴です。

- FANG+は米国テック10社に集中投資する指数

- NASDAQ100は100社で分散性が高い

- FANG+は高リスク・高リターン型

- NASDAQ100は中リスク・中リターン型

- 投資目的やリスク許容度で選択が分かれる

このため、FANG+は成長性や値動きの大きさが際立ちますが、分散効果はNASDAQ100に比べて限定的です。

投資家はリスク許容度や運用目的に応じて、FANG+とNASDAQ100のどちらをサテライト運用に組み入れるかを検討する必要があります。

FANG+は高リスク・高リターン、NASDAQ100は中リスク・中リターンの傾向が強いと言えるでしょう。

| 項目 | FANG+ | NASDAQ100 |

|---|---|---|

| 構成銘柄数 | 10社 | 100社 |

| 主な業種 | テクノロジー中心 | テクノロジー+多業種 |

| リスク | 高い | 中程度 |

| リターン | 高い | 中程度 |

FANG+のサテライト戦略が注目される背景

FANG+のサテライト戦略が注目される背景には、米国テック企業の圧倒的な成長力と資産運用の多様化ニーズがあります。

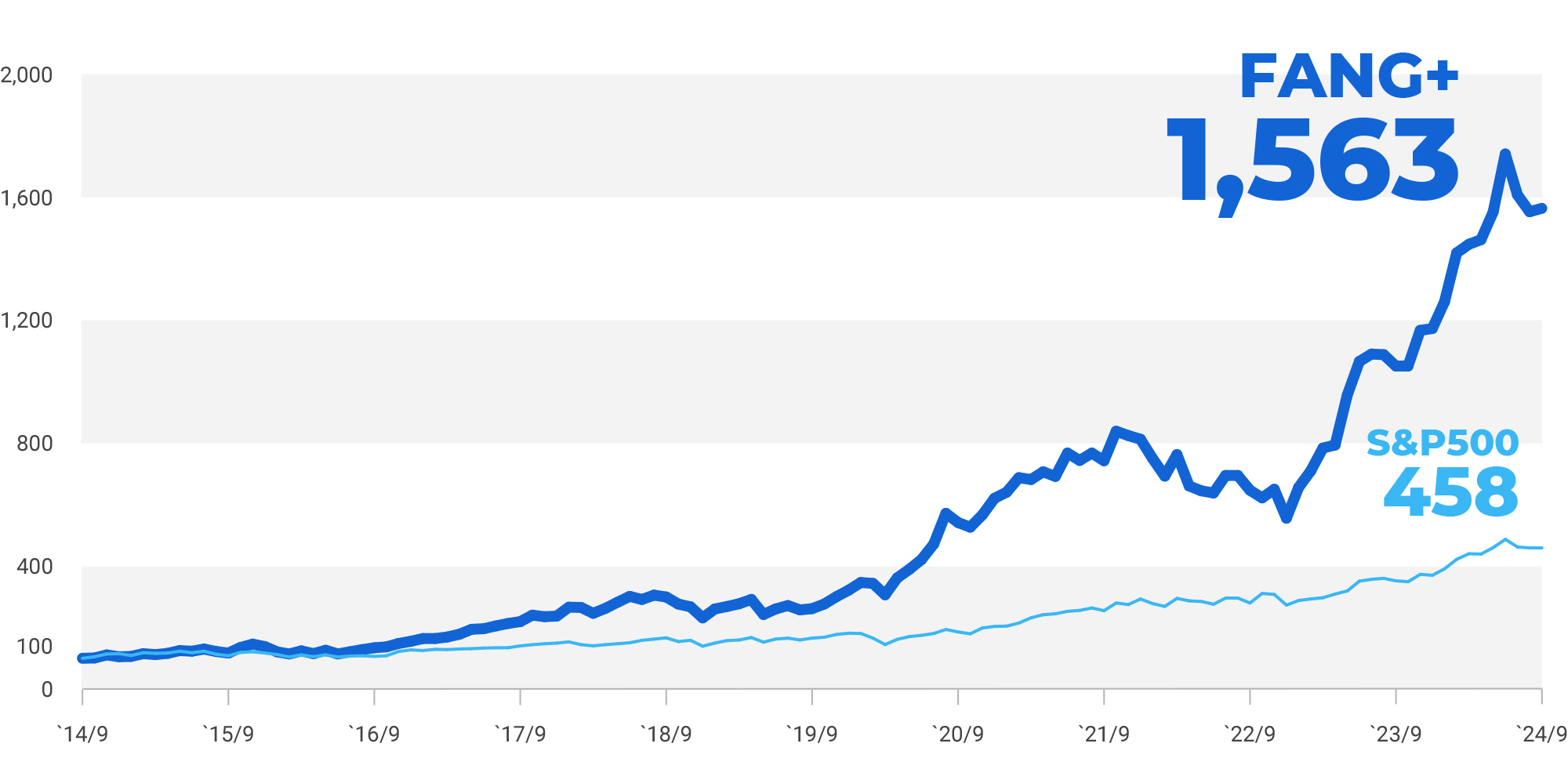

近年、S&P500や全世界株式などのインデックス投資がコア資産として定着する中、より高いリターンを狙う投資家がFANG+をサテライトとして活用するケースが増えています。

出典:大和アセットマネジメント

FANG+はAIやクラウドやEVなどの成長分野を牽引する企業で構成されており、今後も世界経済の中心的役割を担うと期待されています。

- 米国テック企業の成長力が魅力

- インデックス投資の補完として人気

- 新NISAやETFで投資しやすくなった

- リスク分散のためサテライト運用が推奨

- 安定と成長のバランスを重視する投資家に最適

新NISAの登場やETF・投資信託商品の拡充により、少額からFANG+に投資できる環境が整ったこともサテライト戦略の普及を後押ししています。

一方で、FANG+は値動きが大きくリスクも高いため、資産全体の1~2割程度に抑える「コア・サテライト戦略」が推奨されています。

このように、FANG+サテライト戦略は安定と成長のバランスを重視する現代の資産運用にマッチした手法として幅広い層から支持を集めています。

テック銘柄集中投資の特徴と今後の展望

FANG+のようなテック銘柄への集中投資は、他の資産クラスと比べて高い成長性とボラティリティ(値動きの大きさ)が特徴です。

AI・クラウド・半導体・EVなど、世界経済の成長エンジンとなる分野を牽引する企業が多く、今後もイノベーションによる収益拡大が期待されています。

一方で規制強化や競争激化や業績の変動リスクも大きく、短期的な値下がりや急落のリスクも無視できません。

- 高成長・高ボラティリティが特徴

- AIやクラウドなど成長分野が中心

- 規制や競争リスクも大きい

- 長期的な成長期待が強い

- 分散投資とリスク管理が重要

テック銘柄集中投資は長期的な成長を享受できる一方で、リスク管理や分散投資の重要性が増しています。

今後は、AIやIoTやメタバースなど新たな成長分野の台頭により、FANG+構成銘柄の入れ替えや指数自体の進化も予想されます。

投資家はテック業界の動向や規制リスクを注視しつつ、サテライト運用でリスクをコントロールしながら成長の果実を狙う戦略が求められます。

FANG+サテライト運用のリスクを徹底分析

FANG+サテライト運用は、高いリターンが期待できる一方で特有のリスクも多く存在します。

特にテック銘柄への集中投資は、個別企業の業績悪化や規制強化や業界全体のバブル崩壊など、さまざまなリスク要因にさらされます。

米国市場特有の為替リスクや金利変動や地政学的リスクも無視できません。

ここからは、FANG+サテライト運用における主なリスクとその対策について詳しく解説します。

リスクを正しく理解し適切な資産配分やリバランスを行うことで、長期的な資産形成を目指しましょう。

FANG+銘柄の構成と特有リスク

2025年10月時点でのFANG+構成銘柄は「Meta (旧Facebook)・Amazon・Netflix・Google (Alphabet)・Apple・Microsoft・NVIDIA・Broadcom・CrowdStrike・ServiceNow」の10社です。

これらの企業は世界をリードするテクノロジー企業ですが、各社ごとに事業リスクや規制リスクや競争リスクが存在します。

出典:大和アセットマネジメント

たとえば、個人情報保護や独占禁止法などの規制強化・イノベーションの停滞・競合他社の台頭などが挙げられます。

- FANG+は米国テック大手10社で構成

- 規制強化や競争激化のリスクが大きい

- ハイテク銘柄は地政学リスクも高い

- 構成銘柄が少なく分散効果が限定的

- 1社の影響が指数全体に波及しやすい

FANG+は構成銘柄が少ないため、1社の業績悪化や株価急落が指数全体に大きな影響を与えるリスクがあります。

このような特有リスクを理解し、サテライト運用では資産全体の1~2割程度に抑えることが推奨されます。

テック株式・米国市場の変動性とリスク要因

テック株式は他の業種に比べて値動きが大きく、短期間で大きな利益も損失も発生しやすい特徴があります。

米国市場全体の景気動向・金利政策・インフレ率・為替相場の変動もFANG+のパフォーマンスに大きく影響します。

特に米国の金利上昇局面ではグロース株(成長株)が売られやすく、FANG+のようなテック銘柄は大きな下落リスクを抱えます。

- テック株は値動きが大きい

- 米国金利やインフレの影響を受けやすい

- 地政学リスクや景気後退もリスク要因

- ITバブルの再来リスクもある

- リスク許容度に応じた配分が重要

地政学リスクや世界的な景気後退やITバブルの再来など、外部要因による急落も想定しておく必要があります。

このような変動性の高さを踏まえ、FANG+サテライト運用ではリスク許容度に応じた資産配分や定期的なリバランスが重要です。

リスクを抑えつつ成長の恩恵を受けるためには、コア資産とのバランスを意識した運用が求められます。

レバレッジETFや投資信託を利用する際の注意点

FANG+に投資する際、レバレッジ型や投資信託を利用することで短期間で大きなリターンを狙うことも可能です。

しかし、レバレッジ型商品は値動きが激しく元本割れや大きな損失リスクが高まるため、初心者や長期投資には不向きです。

レバレッジは複利効果による価格乖離(ベータスリップ)が発生しやすく、長期保有で期待通りのリターンが得られない場合もあります。

- レバレッジ銘柄は値動きが激しい

- 長期投資には不向きな場合が多い

- 価格乖離やベータスリップに注意

- 信託報酬やコストも要確認

- 資産全体のごく一部で運用が推奨

投資信託の場合も、信託報酬や隠れコストや運用方針の違いなどを事前に確認することが重要です。

レバレッジ型商品は短期的な値動きを狙う上級者向けのツールと考え、サテライト運用でも資産全体のごく一部にとどめるのが賢明です。

リスクを十分に理解して自分の投資スタイルや目的に合った商品選びを心がけましょう。

FANG+サテライト運用でリターン最大化を狙う戦略

FANG+サテライト運用でリターンを最大化するためには、成長性の高いテック銘柄の恩恵を受けつつリスクを適切にコントロールする戦略が重要です。

コア資産(S&P500や全世界株式など)で安定したリターンを確保しつつ、サテライトとしてFANG+を組み入れることで資産全体の成長性を高めることができます。

ここからは、FANG+サテライト運用のリターン特性やインデックス投資との比較、過去のパフォーマンスデータをもとに資産運用効果を詳しく解説します。

リターン最大化を目指すための具体的な戦略や実践的なポートフォリオ例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

高成長×分散のリターン特性

FANG+は世界をリードするテック企業10社に集中投資することで、他のインデックスと比べて高い成長性とリターンを実現してきました。

構成銘柄が少ないため分散効果は限定的ですが、コア資産と組み合わせることで全体のリスクを抑えつつリターンを高めることが可能です。

FANG+サテライト運用は、安定したインデックス投資の土台の上に成長性の高いテック銘柄の上乗せリターンを狙う戦略です。

- FANG+は高成長・高リターンが魅力

- 分散効果は限定的だがコア資産と組み合わせで補完

- インデックス投資の安定性+テック銘柄の成長性

- 資産全体のリスクを抑えつつリターン向上

- 比率調整でリスクコントロールが可能

この組み合わせにより、資産全体のボラティリティを抑えつつ長期的な資産成長を目指すことができます。

リスク許容度や投資目的に応じてFANG+の比率を調整することが重要です。

FANG+とインデックス投資の比較

FANG+とインデックス投資(S&P500や全世界株式など)を比較すると、リスクとリターンのバランスに大きな違いが見られます。

FANG+は構成銘柄が10社と少なくテクノロジー分野に特化しているため、短期間で大きな値上がりが期待できる一方で下落時のダメージも大きくなります。

S&P500や全世界株式(オルカン)は数百~数千社に分散投資するため、値動きが比較的安定しており長期的な資産形成に向いています。

- FANG+は高リスク・高リターン型

- インデックス投資は安定性重視

- 組み合わせでリターン向上とリスク分散が可能

- FANG+の比率は1~2割が目安

- 投資目的に応じて配分を調整

S&P500や全世界株式(オルカン)をコアにFANG+をサテライト運用として組み合わせることで、インデックス投資の安定性とテック銘柄の成長性を両立できるのが大きなメリットです。

FANG+の比率が高すぎるとリスクが増大するため、資産全体の1~2割程度に抑えるのが一般的です。

両者の特徴を理解して自分のリスク許容度や投資目的に合わせて最適な配分を検討しましょう。

| 項目 | FANG+ | S&P500・オルカン |

|---|---|---|

| 構成銘柄数 | 10社 | 500~3000社 |

| 主な業種 | テクノロジー中心 | 多業種 |

| リスク | 高い | 低~中程度 |

| リターン | 高い | 安定的 |

過去のパフォーマンスと資産運用効果

FANG+は過去10年でS&P500やNASDAQ100を上回るリターンを記録してきました。

特にAIやクラウドや半導体などの成長分野が市場を牽引したことで、FANG+構成銘柄の株価は大きく上昇しました。

一方で、2022年のような金利上昇局面やITバブル崩壊時には大きな下落も経験しています。

- 過去10年で高いリターンを記録

- 金利上昇やバブル崩壊時は大きく下落

- 長期的には成長期待が強い

- コア・サテライト戦略でリスク分散が重要

- 1~2割の組み入れでバランスが良好

このように、FANG+は長期的には高いリターンが期待できるものの、短期的な値動きが激しいためコア・サテライト戦略でリスクを分散することが重要です。

過去のデータをもとにFANG+を資産全体の1~2割に組み入れた場合、リターン向上とリスク抑制のバランスが良好であることが示されています。

今後もテック分野の成長が続く限りFANG+サテライト運用は有効な戦略となるでしょう。

新NISA活用でのFANG+サテライト活用術

2024年から始まった新NISA制度は、非課税枠の拡大や投資対象商品の多様化により、FANG+サテライト運用にも大きなメリットをもたらしています。

新NISAでは「積立投資枠」と「成長投資枠」を組み合わせて運用できるため、コア資産とサテライト資産を柔軟に配分することが可能です。

非課税枠の使い方や商品選びには注意が必要で、リスク管理やリバランスも欠かせません。

ここからは、新NISAを活用したFANG+サテライト運用のメリット・デメリットや、具体的な商品選びのポイント、日本国内で人気のFANG+関連商品について詳しく解説します。

新NISAを最大限に活用して資産形成を加速させましょう。

新NISA口座とサテライト運用のメリット・デメリット

新NISA口座を活用したFANG+サテライト運用には、非課税で高成長銘柄のリターンを狙えるという大きなメリットがあります。

つみたて投資枠で安定的なインデックス投資を行い、成長投資枠でFANG+をサテライトとして組み入れることで、リスク分散とリターン向上の両立が可能です。

一方でFANG+は値動きが大きいため、非課税枠を使い切る前に大きな損失を被るリスクもあります。

- 非課税で高成長銘柄のリターンを狙える

- つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能

- 値動きが大きく損失リスクも高い

- 損益通算・損失繰越ができない

- リスク管理とリバランスが重要

NISA口座は損益通算や損失繰越ができないため、リスク管理やリバランスがより重要となります。

新NISAを活用する際は、コア・サテライト戦略を意識してFANG+の比率を適切にコントロールすることが成功のカギです。

投資信託・ETFの選び方と違い

FANG+に投資する方法として「投資信託」と「ETF」の2つの選択肢があります。

投資信託は少額から積立投資ができ、分配金の自動再投資や自動積立設定が可能なため、投資初心者や長期投資家に向いています。

ETFはリアルタイムで売買でき信託報酬が比較的低い点が魅力です。

- 投資信託は少額積立や自動再投資が可能

- ETFはリアルタイム売買と低コストが魅力

- ETFは売買手数料や流動性リスクに注意

- 新NISAでどちらも非課税運用が可能

- 信託報酬や運用方針を比較して選択

ただし、ETFは証券口座での取引が必要で売買手数料や流動性リスクも考慮する必要があります。

新NISAではどちらも非課税枠で運用できるため、自分の投資スタイルや目的に合わせて選択しましょう。

商品ごとの信託報酬や運用方針や分配金の有無なども比較検討が重要です。

| 項目 | 投資信託 | ETF |

|---|---|---|

| 購入方法 | 積立・一括 | リアルタイム売買 |

| 信託報酬 | やや高め | 低め |

| 分配金 | 自動再投資可 | 受取・再投資選択可 |

日本国内で人気のFANG+関連商品

日本国内では、FANG+に連動する投資信託やETFが複数上場・販売されています。

代表的な商品としては「iFreeNEXT FANG+インデックス(投資信託)」や「iFreeETF FANG+(ETF)」や「iFreeレバレッジ FANG+」などが挙げられます。

「iFreeNEXT FANG+インデックス(投資信託)」や「iFreeETF FANG+(ETF)」は新NISAで購入可能で、少額からFANG+サテライト運用を始めることができます。

- iFreeNEXT FANG+インデックス(投資信託)

- iFreeETF FANG+(ETF)

- iFreeレバレッジ FANG+(投資信託)

- レバレッジ型以外のFANG+は新NISA枠で購入可能

- 信託報酬や運用実績を比較して選択

信託報酬や運用実績や分配金方針などを比較し、自分に合った商品を選ぶことが大切です。

レバレッジ型商品はリスクが高いため、投資初心者は避けるかごく少額にとどめるのが無難です。

FANG+サテライト運用におけるポートフォリオ比率の考え方

FANG+サテライト運用を成功させるためには、ポートフォリオ全体のバランスとFANG+の比率設定が極めて重要です。

コア・サテライト戦略では、コア資産(S&P500や全世界株式など)で安定性を確保し、サテライト資産(FANG+など)で成長性を狙います。

ここからは、コア・サテライト戦略における最適配分例やFANG+比率を決める際のポイント、リバランスと長期運用のコツについて詳しく解説します。

自分に合ったポートフォリオを構築してFANG+サテライト運用の効果を最大限に引き出しましょう。

コア・サテライト戦略における最適配分例

コア・サテライト戦略では、コア資産に70~90%・サテライト資産に10~30%を配分するのが一般的です。

FANG+のような高成長・高リスク資産は、サテライト部分の中でも1~2割程度に抑えることで全体のリスクをコントロールしやすくなります。

- コア資産:70~90%(S&P500・オルカンなど)

- サテライト資産:10~30%

- FANG+はサテライトの1~2割が目安

- リスク許容度や年齢で調整

- 定期的なリバランスが重要

たとえば、コア資産にS&P500や全世界株式(オルカン)・サテライト資産にFANG+などを組み合わせることで、安定性と成長性のバランスが取れたポートフォリオが実現します。

投資家の年齢・リスク許容度・投資目的に応じて配分比率を柔軟に調整することが大切です。

| 資産タイプ | 配分例 |

|---|---|

| S&P500や全世界株式(コア) | 80% |

| FANG+(サテライト) | 10% |

| ゴールドや債券(サテライト) | 10% |

FANG+比率を決める際のポイント

FANG+の比率を決める際は、まず自分のリスク許容度を明確にしましょう。

リスクを取れる若年層や長期投資家はFANG+比率をやや高めに設定することも可能ですが、一般的には資産全体の1~2割が推奨されます。

- リスク許容度を明確にする

- 一般的には1~2割が目安

- 他のサテライト資産とのバランスも考慮

- 市場環境やライフステージで見直し

- コア資産とのバランスを重視

投資期間や他のサテライト資産とのバランスも考慮し、FANG+に偏りすぎないよう注意が必要です。

市場環境や自身のライフステージの変化に応じて比率を見直す柔軟性も大切です。

リスクを抑えつつ成長性を享受するためにはコア資産とのバランスを常に意識しましょう。

リバランスと長期運用のコツ

FANG+サテライト運用では、定期的なリバランスが長期的な資産成長のカギとなります。

FANG+の値動きが大きいため、放置しておくと比率が大きく変動しリスクが過度に高まることがあります。

半年~1年ごとにポートフォリオを見直し、当初の配分比率に戻すことでリスクをコントロールしやすくなります。

- 定期的なリバランスが重要

- 半年~1年ごとに見直し推奨

- 長期運用で成長性を享受

- 自動積立や分散投資を活用

- 感情に左右されない運用を意識

長期運用を前提とすることで、短期的な値動きに一喜一憂せず成長の果実をしっかり享受できます。

自動積立や分散投資を活用して感情に左右されない運用を心がけましょう。

FANG+今買うべき?今後の投資判断

FANG+を今買うべきかどうかは多くの投資家が悩むポイントです。

米国テック株式市場は依然として成長期待が高い一方、金利上昇や規制強化や地政学リスクなど不透明要因も多く存在します。

ここからは、FANG+の値動きの特徴や米国テック株式市場の現状、これからFANG+に投資する理由・避けるべき理由について詳しく解説します。

最新の市場動向を踏まえて賢い投資判断を下しましょう。

FANG+の値動きの特徴

FANG+は構成銘柄が少なくテック分野に集中しているため、値動きが非常に大きいのが特徴です。

好材料が出れば短期間で大きく上昇する一方、悪材料や市場全体の調整局面では急落することも珍しくありません。

- 値動きが非常に大きい

- 好材料で急騰し悪材料で急落しやすい

- 個別銘柄の影響が大きい

- 短期的な変動に惑わされない運用が重要

- リスク管理を徹底する必要がある

個別銘柄の決算や業績見通し、規制強化などのニュースが指数全体に大きな影響を与えることもあります。

このため、FANG+は短期的な値動きに一喜一憂せず長期的な成長性に着目した運用が推奨されます。

値動きの大きさを理解しリスク管理を徹底することが重要です。

米国テック株式市場の現状と成長性評価

米国テック株式市場は、AI・クラウド・半導体などの分野で世界をリードし続けており、今後も高い成長が期待されています。

FANG+構成銘柄はグローバルなデジタル化や新技術の普及を背景に、収益拡大と市場シェアの拡大を続けています。

米国の金利動向・インフレ・規制強化・地政学リスクなど、短期的な不透明要因も多く存在します。

- AIやクラウド分野で世界をリード

- 収益拡大と市場シェア拡大が続く

- 金利・インフレ・規制リスクに注意

- 競争激化や新興企業の台頭もリスク

- 長期的な視点で投資判断が重要

AIやデータ活用の進展はFANG+企業の成長ドライバーとなる一方、競争激化や新興企業の台頭も無視できません。

投資家は米国テック株式市場の成長性とリスクを総合的に評価し、長期的な視点で投資判断を行うことが重要です。

今後もイノベーションが続く限りFANG+の成長余地は大きいと考えられますが、過度な楽観は禁物です。

これからFANG+に投資する理由・避けるべき理由

FANG+にこれから投資する理由としては、世界経済のデジタル化やAI・クラウド分野の成長、グローバルな市場支配力などが挙げられます。

過去の実績からもFANG+構成銘柄は長期的に高いリターンをもたらしてきました。

一方で、値動きの大きさや規制強化・金利上昇・地政学リスクなどのリスク要因も多く存在します。

- デジタル化・AI分野の成長が期待できる

- グローバルな市場支配力が強い

- 過去の高リターン実績がある

- 値動きや規制リスクが大きい

- リスク許容度に応じた比率設定が重要

短期的な利益を狙う投資家やリスク許容度が低い方には、FANG+の比率を抑えるか慎重な運用が求められます。

自分の投資目的やリスク許容度を明確にし、FANG+をサテライト運用で活用することでリターンとリスクのバランスを最適化しましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ|FANG+サテライト戦略で資産最大化を目指すには

- FANG+は高成長・高リターンが魅力

- コア・サテライト戦略でリスク分散が可能

- 新NISA制度を活用してETF・投資信託で運用しやすい

- リスク管理とリバランスが成功のカギ

- 長期的な視点で資産最大化を目指そう

FANG+サテライト戦略は、米国テック企業の成長性を活かしつつリスクをコントロールしながら資産最大化を目指す有効な手法です。

コア・サテライト戦略を活用しFANG+を資産全体の1~2割程度に抑えることで、安定性と成長性のバランスが取れたポートフォリオを構築できます。

リスク管理や定期的なリバランス、長期的な視点を持つことがFANG+サテライト運用で成功するためのポイントです。

今後もテック分野の成長が続く限りFANG+サテライト戦略は資産形成の強力な武器となるでしょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼