新NISA時代を迎えて投資信託選びに悩む方が急増しています。

特に「fang+ オルカン 比較」で検索する方は、米国の成長株に集中投資するFANG+と、全世界株式に分散投資するオルカン(全世界株式インデックス)のどちらが自分に合っているのか、または両方を組み合わせるべきかを知りたい方が多いでしょう。

このページでは、FANG+とオルカンの特徴や運用実績、リスクやコスト、組み合わせ投資のコツまで徹底的に比較・解説します。

新NISAでの最適な投資戦略を知りたい初心者から中級者まで、後悔しない選び方をわかりやすくご案内します。

ざくざく

ざくざく

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼

FANG+とオルカン比較のポイント・新NISA時代の投資戦略とは

新NISA制度の導入により投資信託の選択肢が大きく広がりました。

その中でも「FANG+」と「オルカン(全世界株式)」は投資家から特に注目を集めています。

FANG+は、米国のテクノロジー企業を中心とした成長株に集中投資するファンドで、短期間で大きなリターンを狙いたい方に人気です。

オルカンは、世界中の株式に分散投資することで安定した成長とリスク分散を目指す王道のインデックスファンドです。

ここからは、FANG+とオルカンの比較ポイントや新NISA時代における投資戦略の基本を詳しく解説します。

なぜ今『FANG+ オルカン 比較』が注目されるのか

2024年以降、新NISAの非課税枠拡大や米国株の好調を背景に「fang+ オルカン 比較」が急速に注目を集めています。

FANG+は米国のIT・テック大手に集中投資することで高いリターンを狙える一方、オルカンは全世界の株式に分散投資することで安定性を重視しています。

- 新NISAの非課税枠拡大で投資信託選びが重要に

- FANG+は米国テック株集中、オルカンは全世界分散

- リターン重視か安定重視かで選択が分かれる

- ネット証券でも両ファンドの人気が急上昇

- 「どちらが最適か」迷う投資家が増加中

投資家の間では「どちらが自分に合うのか」「両方を組み合わせるべきか」といった疑問が増加中です。

SBI証券や楽天証券などのネット証券でも両ファンドの人気が高く、積立契約件数ランキングでも上位を占めています。

新NISAの登場でこれまで以上に「成長性」と「分散性」のバランスが問われる時代となり、FANG+とオルカンの比較が投資戦略の重要なテーマとなっています。

FANG+とオルカンの特徴をざっくり解説

FANG+は、米国の巨大IT企業を中心に構成された指数で、少数精鋭の成長株に集中投資するのが特徴です。

代表的な構成銘柄にはApple・Amazon・Google(Alphabet)・Meta(旧Facebook)・Microsoftなどが含まれます。

オルカン(全世界株式)は、MSCI ACWI(オールカントリー・ワールド・インデックス)などをベンチマークとし、先進国から新興国まで約3000銘柄以上に分散投資します。

- FANG+は米国IT大手10銘柄に集中投資

- オルカンは全世界3000銘柄以上に分散投資

- FANG+は高成長・高リスク、オルカンは安定・低リスク

- どちらも新NISAで人気の投資信託

- 投資スタイルや目的で選択が分かれる

FANG+は高い成長性とボラティリティが魅力ですが銘柄数が少ないためリスクも高めです。

オルカンは世界経済全体の成長を享受できる一方でリターンはFANG+に比べてやや控えめですが、安定性と分散効果が強みです。

どちらも新NISAで人気の投資信託ですが、投資スタイルやリスク許容度によって選び方が異なります。

新NISAでの投資信託選びの重要性

新NISA制度では年間の非課税投資枠が大幅に拡大され、長期的な資産形成がより有利になりました。

FANG+のような成長株集中型ファンドは、短期間で大きなリターンを狙える一方で相場の変動によるリスクも高まります。

オルカンのような全世界分散型ファンドは、安定した成長とリスク分散が期待できるため長期投資に向いています。

- 新NISAで非課税枠が拡大し投資信託選びが重要に

- FANG+は高リターン狙い・オルカンは安定成長型

- リスク許容度や投資目的で選択が分かれる

- 信託報酬やコストも長期リターンに影響

- 両者の特徴を理解して最適な選択を

新NISAで非課税メリットを最大限活用するためにも、自分のリスク許容度や投資目的に合ったファンド選びが重要です。

信託報酬や運用コストも長期的なリターンに大きく影響するため、コスト面も比較検討しましょう。

FANG+とオルカンを比較して迷った場合は、両者の特徴やリスク・リターンをしっかり理解した上で選択することが大切です。

FANG+とは?構成銘柄を徹底解説

FANG+は米国のテクノロジー大手を中心に構成された株価指数で、近年の米国株ブームを牽引してきた存在です。

FANG+の「FANG」はFacebook(現Meta)・Amazon・Netflix・Google(現Alphabet)の頭文字を取ったもので、さらにApple・Microsoft・NVIDIAなどを加えた10銘柄で構成されています。

これらの企業は世界経済をリードするイノベーション企業であり、AIやクラウドや半導体など成長分野で圧倒的な存在感を示しています。

FANG+ファンドはこれらの企業の成長をダイレクトに享受できるため、短期間で大きなリターンを狙いたい投資家に人気です。

ここからは、FANG+の構成銘柄や投資するメリット・デメリットを詳しく解説します。

代表的なFANG+ファンドの特徴

FANG+に連動する代表的な投資信託やETFには「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「iFreeETF FANG+」などがあります。

これらのファンドはFANG+指数に連動する運用を目指し、米国のテクノロジー大手10社に集中投資します。

FANG+ファンドの特徴は、少数精鋭の成長株に投資することで短期間で大きなリターンを狙える点です。

- iFreeNEXT FANG+インデックスが代表的

- 米国テック大手10社に集中投資

- AI・クラウド・EVなど成長分野に強い

- リターンは高いがリスクも大きい

- 信託報酬はやや高め

AIやクラウドやEコマースなど今後の成長が期待される分野に強い企業が多く含まれています。

銘柄数が少ないため、個別企業の業績や株価変動の影響を受けやすくリスクも高めです。

信託報酬はやや高めですが成長性を重視する投資家には魅力的な選択肢となっています。

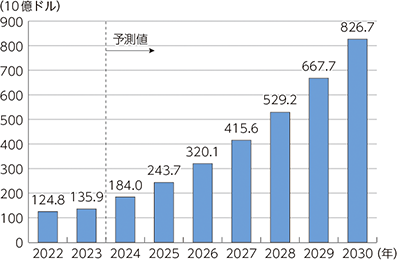

FANG+の運用実績・パフォーマンス(最新データ/図表)

FANG+ファンドの運用実績は過去数年間で非常に高いリターンを記録しています。

例えば、iFreeNEXT FANG+インデックスの過去5年の年率リターンは20%を超えることもあり、S&P500やオルカンを上回るパフォーマンスを示しています。

ただし、2022年の米国株調整局面では大きな下落も経験しており、ボラティリティの高さが特徴です。

2023年以降はAIブームやテック株の復活で再び高いリターンを記録していますが、今後も相場環境によって大きく変動する可能性があります。

| ファンド名 | 5年リターン(年率) | 最大下落率 |

|---|---|---|

| FANG+ | 約30% | 約-35% |

| オルカン | 約15% | 約-20% |

| S&P500 | 約20% | 約-25% |

※2025年時点

FANG+のリスク・リターンや値動きの傾向

FANG+ファンドは少数の成長株に集中投資するため、リターンが非常に高い一方でリスクも大きいのが特徴です。

今後もAIやテクノロジー分野の成長が続く限りFANG+の高リターンは期待できますが、規制強化や市場環境の変化には注意が必要です。

米国のテクノロジー株が好調な時期には大きな利益を狙えますが、相場が調整局面に入ると大きな下落を経験することもあります。

個別企業の業績やニュースに大きく左右されるため、値動きが激しく短期的なボラティリティが高い傾向があります。

- リターンは非常に高いがリスクも大きい

- 米国テック株の好調時に強い

- 相場調整時は大きな下落も

- 個別企業の影響を受けやすい

- 短期的な値動きが激しい

長期的には高い成長が期待できますが、リスク許容度の低い投資家には向かない場合もあります。

FANG+に投資する際は、リスクとリターンのバランスをよく考えて自分の投資スタイルに合った運用を心がけましょう。

オルカン(全世界株式)とは?投資信託の王道を改めて分析

オルカン(全世界株式)は、世界中の株式に分散投資するインデックスファンドで、長期的な資産形成を目指す投資家にとって王道の選択肢です。

MSCI ACWI(オールカントリー・ワールド・インデックス)などをベンチマークとし、先進国から新興国まで約3000銘柄以上に投資します。

米国株だけでなく日本や欧州や新興国株式も組み入れることで、特定の地域や業種に偏らない安定した運用が可能になっています。

信託報酬も低水準で長期投資に適したコスト構造となっています。

ここからは、オルカンの仕組みや分散効果や代表的なファンドについて詳しく解説します。

オルカンの仕組みと対象企業・カントリー割合(新興国含む)

オルカン(全世界株式)は、MSCI ACWIやFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスなどをベンチマークとし、先進国・新興国を含む世界中の株式に幅広く分散投資します。

組入銘柄数は約3,000~9,000社に及び、米国株が約60%・日本・欧州・新興国がそれぞれ10~20%程度の割合を占めています。

この分散効果により、特定の国や業種のリスクを抑えつつ世界経済全体の成長を享受できるのが最大の魅力です。

- MSCI ACWIやFTSEグローバル・オールキャップがベンチマーク

- 米国株約60%、日本・欧州・新興国も組入れ

- 約3,000~9,000銘柄に分散投資

- 自動リバランスで手間いらず

- 新興国の成長も取り込める

オルカン型ファンドは自動的にリバランスされるため、投資家が個別に資産配分を調整する手間がかかりません。

新興国株式も一定割合組み入れられているため今後の成長余地にも期待できます。

信託報酬も低く長期投資に最適なファンド設計となっています。

S&P500・日本株・新興国との分散投資効果と比較

オルカンはS&P500や日本株や新興国株と比較して分散効果が非常に高いのが特徴です。

S&P500は米国の大型株500社に集中投資するため米国経済の影響を強く受けますが、オルカンは世界中の株式に投資することで特定の国や地域のリスクを分散できます。

- S&P500は米国集中・オルカンは全世界分散

- 日本株・新興国株も組み入れリスク分散

- 自動リバランスで手間いらず

- 世界経済全体の成長を享受

- 長期投資に最適なファンド

日本株や新興国株も組み入れることで米国以外の成長機会も取り込める点が魅力です。

オルカンは自動的にリバランスされるため、投資家が個別に資産配分を調整する必要がありません。

長期的には世界経済全体の成長を安定的に享受できるファンドとして、多くの投資家に支持されています。

| ファンド名 | 主な投資先 | 分散効果 |

|---|---|---|

| オルカン | 全世界 | 非常に高い |

| S&P500 | 米国 | 中程度 |

| 日本株 | 日本 | 低い |

| 新興国株 | 新興国 | 中程度 |

代表的なオルカン型ファンド(eMAXIS Slim全世界株式など)

オルカン型ファンドの中でも特に人気が高いのが「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」です。

このファンドは、MSCI ACWIをベンチマークとし先進国・新興国を含む全世界の株式に分散投資します。

信託報酬が業界最低水準で長期投資に適したコスト構造が魅力です。

- eMAXIS Slim全世界株式が圧倒的人気

- 信託報酬が業界最低水準

- 楽天・SBIの全世界株式ファンドも人気

- ネット証券で積立しやすい

- 初心者から上級者まで幅広く支持

他にも「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」や「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」など、低コストで運用できるオルカン型ファンドが多数登場しています。

これらのファンドはネット証券を中心に積立投資がしやすく、初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。

FANG+ vs オルカン徹底比較【目的別・タイプ別に分析】

FANG+とオルカンは投資スタイルや目的によって選び方が大きく異なります。

FANG+は米国の成長株に集中投資することで高いリターンを狙える一方、オルカンは全世界に分散投資することで安定した成長とリスク分散を実現します。

ここからは、運用成績・リスク・コストなどの観点から両者を徹底比較し、目的別・タイプ別に最適な選び方を解説します。

「fang+ オルカン 比較」で迷っている方は、自分の投資目的やリスク許容度に合ったファンドを見つける参考にしてください。

運用成績・パフォーマンス比較(期間別データ付き)

FANG+とオルカンの運用成績は期間によって大きく異なります。

直近5年ではFANG+が圧倒的なリターンを記録していますが、相場環境によってはオルカンの方が安定した成績を残すこともあります。

- FANG+は直近5年で高リターン

- オルカンは安定した成績

- 相場環境で優劣が変わる

- 短期ならFANG+、長期ならオルカン

- リターン重視か安定重視かで選択

FANG+は短期間で大きなリターンを狙いたい方に、オルカンは長期的な安定成長を目指す方に向いています。

5年以内の短期ならテック成長のFANG+が上振れしやすく、10年超の長期なら分散効果でオルカンが安定するかもしれません。

| ファンド名 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |

|---|---|---|---|

| FANG+ | 約35% | 約18% | 約22% |

| オルカン | 約20% | 約12% | 約13% |

リスク・価格変動・下落耐性の違い

FANG+は少数の成長株に集中投資するため、リターンが高い一方で価格変動リスクも大きいのが特徴です。

相場が好調な時は大きな利益を狙えますが、調整局面では大きな下落を経験することもあります。

オルカンは全世界に分散投資することで、特定の国や業種のリスクを抑えて下落耐性が高いのが強みです。

- FANG+は価格変動が大きい

- オルカンは下落耐性が高い

- リスク許容度で選択が分かれる

- 相場環境でパフォーマンスが変動

- 分散投資の効果を重視するならオルカン

リスク許容度が高い方はFANG+が向いており、安定性を重視する方はオルカンが向いていると言えます。

両者のリスク・リターン特性を理解して自分に合ったファンドを選びましょう。

信託報酬などコスト比較(手数料・売買のしやすさ)

投資信託を選ぶ際は信託報酬や売買手数料などのコストも重要な比較ポイントです。

FANG+ファンドは信託報酬が年0.77%前後とやや高めですが、オルカン型ファンドはeMAXIS Slim全世界株式で年0.05775%と業界最低水準です。

- FANG+は信託報酬がやや高め

- オルカンは業界最低水準の低コスト

- どちらもネット証券で積立しやすい

- 長期投資ならコスト重視でオルカン

- 短期リターン狙いならFANG+も選択肢

売買のしやすさはどちらもネット証券で簡単に積立・売却が可能ですが、長期投資を前提とするならコストの低いオルカン型ファンドが有利です。

短期的なリターンを狙う場合は、コストよりもパフォーマンス重視でFANG+を選ぶのも一つの方法です。

| ファンド名 | 信託報酬 | 売買のしやすさ |

|---|---|---|

| FANG+ | 約0.77% | ◎ |

| オルカン | 約0.05775% | ◎ |

FANG+とオルカンを両方買う組み合わせ投資はアリ?

FANG+とオルカンのどちらか一方に絞るのではなく、両方を組み合わせて投資する方法も近年注目されています。

新NISAの非課税枠を活用してポートフォリオの一部にFANG+を組み込むことで、世界経済全体の成長と米国テック株の爆発的な伸びの両方を享受できるのが魅力です。

組み合わせ比率や積立方法によってリスク・リターンのバランスを調整できるため、初心者から上級者まで幅広い投資家におすすめの戦略です。

ここからは、人気の組み合わせ例や実践ポイントや他資産とのバランスの取り方について詳しく解説します。

人気の組み合わせ・ポートフォリオ例とその目的

FANG+とオルカンを組み合わせる場合、一般的には「オルカン80%+FANG+20%」や「オルカン70%+FANG+30%」といった比率が人気です。

このような配分にすることで、オルカンの安定性をベースにしつつFANG+の高成長によるリターン向上を狙えます。

- オルカン80%+FANG+20%が王道

- リスク許容度で比率を調整

- 安定性と成長性の両立が目的

- 長期資産形成に最適

- 柔軟な運用が可能

相場環境や自分のリスク許容度に応じて比率を調整することで柔軟な資産運用が可能です。

目的としては、長期的な資産形成を目指しつつ米国テック株の成長も取り込みたい方に最適なポートフォリオとなります。

| ポートフォリオ例 | オルカン比率 | FANG+比率 | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 安定重視型 | 90% | 10% | リスク低減 |

| バランス型 | 80% | 20% | 安定+成長 |

| 成長重視型 | 70% | 30% | リターン向上 |

初心者にもおすすめ?分散投資・積立の実践ポイント

FANG+とオルカンの組み合わせ投資は初心者にもおすすめできる分散投資の実践例です。

積立投資を活用することで価格変動リスクを平準化し長期的な資産形成がしやすくなります。

定期的にリバランスを行うことで当初の資産配分を維持しやすくなりリスク管理にも役立ちます。

- 積立投資でリスクを平準化

- 定期的なリバランスが重要

- ネット証券の自動積立が便利

- 初心者はシンプルな配分から

- 慣れたら比率を調整

ネット証券の自動積立機能を利用すれば手間なく継続的な投資が可能です。

初心者はまず「オルカン80%+FANG+20%」などのシンプルな配分から始め、慣れてきたら自分のリスク許容度に合わせて調整すると良いでしょう。

ゴールドやS&P500等との複合投資とバランスのコツ

FANG+とオルカンの組み合わせに加え、ゴールドやS&P500など他の資産クラスを取り入れることで、さらにリスク分散効果を高めることができます。

例えば「オルカン60%+FANG+20%+ゴールド20%」のような複合ポートフォリオは、株式市場の下落時にも資産全体の安定性を保ちやすくなります。

ゴールドはインフレや有事の際のヘッジ資産として機能し、S&P500は米国経済の成長を幅広く取り込めます。

- ゴールドや債券でリスク分散

- S&P500で米国経済の成長も享受

- 複合ポートフォリオで安定性向上

- 資産配分は目的・リスク許容度で決定

- 定期的なリバランスが重要

バランスのコツは、自分の投資目的やリスク許容度に応じて資産配分を決め、定期的にリバランスを行うことです。

複数資産を組み合わせることで長期的な資産形成の安定性が向上します。

FANG+とオルカンどっちを選ぶべき?迷った時の判断基準

FANG+とオルカンのどちらを選ぶべきか迷った場合は、自分の投資目的やリスク許容度や運用期間などを基準に判断することが大切です。

FANG+は高い成長性とリターンを狙いたい方に、オルカンは安定した資産形成を目指す方に向いています。

両者を組み合わせることでリスクとリターンのバランスを取ることも可能です。

ここからは、成長期待・運用期間・平均利回り・下落耐性など、迷った時の判断基準を詳しく解説します。

どっちが成長期待できる?注目ポイントの整理

成長期待で選ぶならFANG+の方が高いリターンを狙える可能性があります。

米国のテクノロジー大手は今後もAIやクラウドや半導体などの分野で成長が期待されており、FANG+はその恩恵をダイレクトに受けられます。

一方でオルカンは世界経済全体の成長を安定的に享受できるため、長期的な資産形成に向いています。

- FANG+は高成長・高リターンが期待

- オルカンは安定した成長が魅力

- 短期ならFANG+、長期ならオルカン

- AI・クラウド・半導体分野の成長に注目

- 自分の投資スタイルで選択

どちらも魅力的ですが、短期的な成長を重視するならFANG+を選び、安定性を重視するならオルカンを選ぶのが基本です。

両者の特徴を理解して自分の投資スタイルに合ったファンドを選びましょう。

長期運用・短期運用での使い分け方

長期運用を前提とする場合は、オルカンのような全世界分散型ファンドが安定した資産形成に適しています。

短期的なリターンを狙いたい場合や相場環境が米国テック株に有利な時期は、FANG+の比率を高めるのも有効です。

- 長期運用はオルカンが安定

- 短期リターン狙いはFANG+が有効

- 運用期間で資産配分を調整

- ライフプランに合わせて選択

- リスクとリターンの最適化が重要

運用期間に応じて資産配分を調整することでリスクとリターンのバランスを最適化できます。

長期・短期の使い分けを意識して自分のライフプランや目標に合わせて運用しましょう。

FANG+とオルカンの平均利回りと下落耐性

FANG+の過去5年平均利回りは約30%と非常に高い一方、最大下落率も-35%と大きなリスクを伴います。

オルカンの平均利回りは約15%で、最大下落率は-20%程度と安定性が高いのが特徴です。

- FANG+は高利回りだが下落リスク大

- オルカンは安定した利回りと下落耐性

- リスク許容度で選択が分かれる

- 両者の特徴を理解して選ぶ

- 長期投資なら下落耐性も重視

リスク許容度が高い方はFANG+で、安定性を重視する方はオルカンが向いています。

両者の利回りと下落耐性を比較して自分に合ったファンドを選びましょう。

| ファンド名 | 平均利回り(5年) | 最大下落率 |

|---|---|---|

| FANG+ | 約30% | -35% |

| オルカン | 約15% | -20% |

FANG+とオルカン投資の始め方・失敗しない証券会社の選び方

FANG+やオルカンへの投資を始めるには、まず信頼できる証券会社で口座を開設して積立設定を行うことが重要です。

ネット証券各社は低コストで使いやすいサービスを提供しており、初心者でも簡単に投資信託の積立が始められます。

ここからは、主要ネット証券の口座開設・積立方法、取引時の注意点、新NISA制度を活用した非課税運用のポイントについて詳しく解説します。

FANG+とオルカンを比較して迷っている方も、最適な証券会社選びと投資の始め方を押さえておきましょう。

各ネット証券の口座開設&積立方法ガイド

FANG+やオルカン型ファンドは、SBI証券・楽天証券・マネックス証券など主要ネット証券で簡単に購入や積立が可能です。

口座開設はオンラインで完結し、本人確認書類の提出やマイナンバー登録もスマホで手軽に行えます。

積立設定は毎月の金額や日付やファンドの選択などを自由にカスタマイズでき、ボーナス月の増額設定も可能です。

- SBI証券・楽天証券・マネックス証券が人気

- 口座開設はオンラインで完結

- 積立設定は柔軟にカスタマイズ可能

- ポイント投資も活用できる

- 新NISAの非課税枠も簡単に設定

楽天証券なら楽天ポイントで投資ができてSBI証券ならVポイントで投資ができるなど、ポイント投資のメリットもあります。

新NISAの非課税枠を活用する場合もネット証券の専用画面から簡単に設定できます。

取引の注意点・よくある失敗と解決策

FANG+やオルカン投資でよくある失敗は、短期的な値動きに一喜一憂して売買を繰り返してしまうことです。

特にFANG+はボラティリティが高いため、下落時に慌てて売却し損失を確定させてしまうケースが多く見られます。

積立設定を忘れてしまったりリバランスを怠ることで、当初の資産配分が崩れてしまうことも注意が必要です。

- 短期売買で損失を出しやすい

- 積立設定の確認・継続が重要

- リバランスを怠るとリスク増大

- 長期目線で運用を継続

- 自動積立を活用

解決策としては長期目線で積立を継続して定期的に資産配分を見直すことが大切です。

ネット証券の自動積立やリバランス機能を活用し感情に左右されずに運用を続けましょう。

新NISA制度を活用して非課税で運用する方法

新NISA制度では、年間360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)までの投資が非課税となります。

出典:金融庁

FANG+やオルカン型ファンドはどちらも新NISAの対象商品であり、非課税メリットを最大限活用できます。

- 新NISAで年間360万円まで非課税

- FANG+もオルカンも対象商品

- つみたて枠と成長枠の使い分けが重要

- 積立設定は計画的に

- 銘柄乗り換え対応も検討

つみたて投資枠ではeMAXIS Slim全世界株式などの低コストファンド、成長投資枠ではFANG+などの高成長ファンドを組み合わせるのが効果的です。

非課税枠をフル活用するためには、年間投資額や積立設定を計画的に行い長期的な資産形成を目指しましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ|迷ったらFANG+とオルカンを両方買うべし

- FANG+は高成長・高リスクでオルカンは安定・分散型

- 両方を組み合わせることでバランス最適化

- 新NISAの非課税枠を最大限活用

- 長期積立投資が資産形成の王道

- 迷ったら少額から両方始めてみるのがおすすめ

FANG+とオルカンはそれぞれ異なる魅力とリスクを持つ投資信託です。

FANG+は米国テック株の成長をダイレクトに享受でき、オルカンは全世界分散で安定した資産形成が可能です。

新NISAの非課税枠を活用し、長期的な積立投資を継続することが資産形成の成功のカギです。

自分のリスク許容度や投資目的に合わせて最適なポートフォリオを構築しましょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼