FANG+(ファングプラス)は、米国を代表するテクノロジー企業を中心に構成された株価指数で、近年多くの投資家から注目を集めています。

このページでは、FANG+の特徴や仕組み・過去の推移・投資タイミングの見極め方・リスクやメリット・具体的な投資方法まで徹底的に解説します。

FANG+の買い時を知りたい方や投資で後悔したくない方、これからFANG+に投資を検討している初心者から中級者まで、誰でも理解できるようにわかりやすくまとめました。

iFreeNEXT FANG+インデックスやETFなどの具体的な商品比較、ネット証券の選び方や長期投資や積立投資のシミュレーション、SNSや掲示板でのリアルな口コミも紹介していきます。

FANG+を「いつ買うべきか?」の疑問が解消し、納得のいく投資判断ができるようになりたい方は参考にしてください。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼

FANG+(ファングプラス)とは?その仕組みと魅力を徹底解説

FANG+(ファングプラス)は、米国の代表的なテクノロジー企業を中心に構成された株価指数で、世界中の投資家から高い注目を集めています。

この指数は、Facebook(現Meta)・Amazon・Netflix・Google(現Alphabet)など、イノベーションと成長性に優れた企業を厳選して組み入れているのが特徴です。

FANG+は従来のS&P500やNASDAQ100と比べて、より成長性の高い企業に集中投資できる点が大きな魅力です。

四半期ごとに銘柄の見直しが行われるため、常に時代の最先端を走る企業群に投資できるのもポイントです。

ざくざく

ざくざく

ここからは、FANG+の基本的な仕組みや何故多くの投資家が注目するのか理由を詳しく解説します。

FANG+の構成銘柄や指数の特徴、他の主要指数との違いを理解することで投資判断の基礎をしっかりと身につけましょう。

FANG+の基本:構成銘柄とその強さ

FANG+の構成銘柄は、米国を代表するテクノロジー企業やインターネット関連企業が中心です。

2025年10月時点でのFANG+構成銘柄は「Meta (旧Facebook)・Amazon・Netflix・Google (Alphabet)・Apple・Microsoft・NVIDIA・Broadcom・CrowdStrike・ServiceNow」の10社です。

これらの企業はいずれも時価総額が非常に大きくグローバルな市場で圧倒的な競争力を持っており、FANG+の強みはこうした成長著しい企業に分散投資できる点にあります。

- FANG+は米国の主要テック企業10社で構成されている

- Meta・Amazon・Apple・Netflix・Googleなどが含まれる

- 各銘柄の比率は均等に近いバランス型

- 四半期ごとに銘柄の見直しが行われる

- 成長性と分散投資の両立が魅力

各銘柄の比率は均等に近い形で構成されており、特定の企業に偏りすぎないバランスの良さも魅力です。

FANG+の構成銘柄は四半期ごとに見直されるため、常に最新の成長企業に投資できるのも大きな特徴です。

このような仕組みにより、FANG+は高い成長性と安定性を両立した指数として多くの投資家から支持されています。

FANG+インデックスとは?指数の特徴と連動性

FANG+インデックスは、ニューヨーク証券取引所(NYSE)が算出・公表している株価指数で、米国の主要テクノロジー企業10社で構成されています。

出典:大和アセットマネジメント

この指数は各銘柄の比率を均等に近い形で組み入れることで、特定の企業に依存しすぎないバランスの良いポートフォリオを実現しています。

- FANG+インデックスは米国テック企業10社で構成

- 均等加重でバランスの良いポートフォリオ

- 四半期ごとに銘柄の見直しがある

- S&P500やNASDAQ100より高リターン・高リスク

- 投資信託やETFで手軽に投資可能

FANG+インデックスの最大の特徴は成長性の高い企業群に集中投資できる点で、四半期ごとに銘柄の見直しが行われるため常に時代の最先端を走る企業に投資できるのも魅力です。

FANG+インデックスは、S&P500やNASDAQ100と比べてより高いリターンを狙える一方で、値動きが大きくリスクも高い傾向があります。

FANG+インデックスに連動する投資信託やETFも多数登場しており、個人投資家でも手軽に投資できる環境が整っています。

| 指数名 | 構成銘柄数 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| FANG+インデックス | 10 | 米国テック企業に集中投資、均等加重 |

| S&P500 | 500 | 米国大型株全体に分散投資 |

| NASDAQ100 | 100 | 米国ハイテク中心で時価総額加重 |

FANGプラスの経緯と銘柄入れ替えの理由

FANG+(ファングプラス)は、2017年にニューヨーク証券取引所(NYSE)によって創設されました。

当初は、Facebook(現Meta)・Amazon・Netflix・Google(現Alphabet)の4社を中心に構成されていましたが、その後、Apple・Microsoft・NVIDIAなどの世界的に影響力のあるテクノロジー企業が加わりました。

FANG+の銘柄は四半期ごとに見直され、成長性や市場環境の変化に応じて入れ替えが行われます。

- FANG+は2017年にNYSEが創設

- 当初は4社、現在は10社で構成

- 四半期ごとに銘柄の見直し・入れ替えがある

- 成長性や市場環境の変化に柔軟に対応

- リスク分散と高パフォーマンス維持が目的

例えば、業績が低迷した企業や市場シェアを失った企業は除外され、新たに成長著しい企業が組み入れられます。

これにより、FANG+は時代の変化に柔軟に対応し投資家にとって魅力的なポートフォリオを維持しています。

FANG+の経緯や銘柄入れ替えの仕組みを理解することで、なぜこの指数が長期的に高いパフォーマンスを維持できるのかその理由が明確になります。

FANG+はいつ買うべき?市場動向と投資判断ポイント

FANG+(ファングプラス)を「いつ買うべきか?」は多くの投資家が最も悩むポイントです。

FANG+は成長性が高い一方で、値動きが大きく短期的な調整も頻繁に発生します。

ここからは、FANG+の過去の推移や株価指数の動き、今後10年の展望や米国テック市場の成長性、一括投資と積立投資の比較など、投資判断に役立つ情報を徹底解説します。

FANG+の買い時を見極めるための市場動向や経済指標やリスク管理のポイントも紹介します。

「今すぐ買うべきか?」「下落時に買うべきか?」「積立でリスク分散すべきか?」など、具体的な判断基準を知りたい方は必見です。

FANG+の過去推移・株価指数の動きと今後10年の展望

FANG+インデックスは2017年の創設以来、米国テック企業の成長を背景に高いリターンを記録してきました。

特に2020年以降のコロナ禍では、デジタル化の加速によりFANG+構成銘柄の株価が急騰し、指数全体も大きく上昇しました。

- FANG+は2017年以降高いリターンを記録

- 2020年以降はデジタル化で急成長

- 2022年は一時的な調整局面も経験

- 今後10年もAIやクラウド分野で成長期待

- 規制や競争リスクも考慮が必要

一方で、2022年には米国の金融引き締めやインフレ懸念から一時的な調整局面も経験しています。

このように、FANG+は長期的には右肩上がりの成長を続けていますが、短期的には大きな値動きがあるのが特徴です。

規制強化や競争激化などのリスクもあるため慎重な投資判断が求められます。

米国テック市場の成長とFANG+の圧倒的なポジション

米国テック市場は、世界経済の成長エンジンとして今後も拡大が期待されています。

FANG+の構成銘柄は、AI・クラウド・IoT・EV・メタバースなど、最先端分野で圧倒的なシェアと技術力を持っています。

これらの企業はグローバル市場での競争力が高く、今後も新たな収益源を開拓し続けると予想されます。

- 米国テック市場は今後も成長が期待される

- FANG+構成銘柄は最先端分野で圧倒的シェア

- グローバル市場での競争力が高い

- 資本市場の規模・流動性も魅力

- 規制や地政学リスクにも注意が必要

米国の資本市場は世界最大規模でありFANG+構成銘柄への資金流入も安定していますが、規制強化や地政学リスク為替変動などの外部要因にも注意が必要です。

FANG+は米国テック市場の成長をダイレクトに享受できる指数として、今後も投資家から高い支持を集めるでしょう。

一括投資とつみたて:シミュレーションで徹底比較

FANG+への投資方法として「一括投資」と「積立投資」の2つが主に選ばれます。

一括投資は、まとまった資金を一度に投入する方法で、相場が上昇局面にある場合は大きなリターンが期待できます。

積立投資は、毎月一定額をコツコツと投資する方法で、価格変動リスクを分散できるのがメリットです。

- 一括投資は上昇局面で大きなリターンが期待

- つみたて投資はリスク分散効果が高い

- FANG+のような値動きの大きい指数では積立が有効

- 相場環境や資金状況に応じて選択

- シミュレーションで自分に合った方法を確認

過去のシミュレーションでは、FANG+のような値動きの大きい指数は積立投資の方がリスクを抑えつつ安定したリターンを得やすい傾向があります。

ただし、相場が大きく上昇する局面では一括投資が有利になる場合もあるため、自分の投資スタイルやリスク許容度に合わせて最適な方法を選びましょう。

| 投資方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 一括投資 | 上昇局面で高リターン | 下落時のリスク大 |

| つみたて投資 | リスク分散・安定リターン | 上昇局面ではリターンが抑えられる |

FANG+やめとけ・おすすめしない?専門家の評価と意見

FANG+は高い成長性が魅力ですが「やめとけ」「おすすめしない」といった意見も一部で見られます。

その主な理由は、値動きの大きさや特定の業種・企業に集中していることによるリスクです。

米国テック企業への規制強化や世界経済の不透明感も懸念材料となっています。

- FANG+は値動きが大きくリスクも高い

- 特定業種・企業への集中リスクがある

- 規制強化や経済不透明感も懸念材料

- 長期的には成長期待が高いとの評価も

- 分散・積立投資でリスクを抑えるのがポイント

一方で多くの専門家は「長期的には成長が期待できる」「分散投資や積立投資を活用すればリスクを抑えられる」とも評価しています。

FANG+投資はリスクとリターンのバランスを理解し、自分の投資目的やリスク許容度に合わせて判断することが重要です。

専門家の意見を参考にしつつ自分自身で納得のいく投資判断を行いましょう。

FANG+投資のメリットと注意すべきリスク

FANG+(ファングプラス)への投資は、米国を代表するテクノロジー企業の成長を享受できる点で大きな魅力があります。

一方で、値動きの大きさや特定分野への集中投資によるリスクも無視できません。

ここからは、FANG+投資のリターンや収益の魅力、価額変動や元本割れリスクなど、投資判断に欠かせないポイントを詳しく解説します。

FANG+の強みと弱みを正しく理解し、リスク管理を徹底することで後悔しない投資を実現しましょう。

信託報酬や手数料などのコスト面も比較して長期投資における注意点も紹介します。

リターン・収益の魅力とその理由

FANG+は米国テック企業の成長をダイレクトに享受できるため、過去数年にわたり高いリターンを記録しています。

特にAIやクラウドやメタバースなどの分野で世界をリードする企業が多く含まれているため、今後も成長が期待されています。

FANG+の構成銘柄はグローバル市場での競争力が高く、収益性やイノベーション力にも優れています。

- FANG+は過去数年で高いリターンを記録

- AI・クラウド・EVなど成長分野の企業が多い

- グローバル市場での競争力が高い

- 均等加重で分散効果もある

- 長期投資で複利効果が期待できる

均等加重による分散効果もあり、特定の企業の不調が指数全体に与える影響を抑えられる点も魅力です。

長期的な視点で投資することで複利効果による資産形成も期待できます。

FANG+のリターンの高さは成長企業への集中投資によるものですが、その分リスクも伴うことを理解しておきましょう。

リスクと費用(信託報酬・手数料・管理費など)

FANG+投資には、値動きの大きさや特定分野への集中リスクだけでなくコスト面にも注意が必要です。

主な費用としては、投資信託やETFの信託報酬・売買手数料・管理費などが挙げられます。

iFreeNEXT FANG+インデックスなどの投資信託は、信託報酬が年0.77%程度とやや高めですが、手軽に少額から投資できるメリットがあります。

ETFの場合は、信託報酬がやや低めですが売買手数料や為替手数料が発生する場合もあります。

- 信託報酬や手数料がリターンに影響

- 投資信託は信託報酬がやや高め

- ETFは売買手数料や為替手数料が発生

- 長期投資ではコストの積み重ねに注意

- 短期売買は手数料負担が増える

長期投資を前提とする場合、コストの積み重ねがリターンに与える影響は大きいため、商品選びの際は必ず費用を比較しましょう。

FANG+は値動きが大きいため短期売買を繰り返すと手数料負担が増える点にも注意が必要です。

期間中の価額変動や元本割れリスク

FANG+は成長性の高い企業に集中投資するため、指数全体の値動きも大きくなりがちです。

そのため、短期間で大きく値下がりするリスクや元本割れの可能性も十分にあります。

米国テック市場が調整局面に入った場合や構成銘柄の業績悪化、規制強化などの外部要因によってFANG+の価額が大きく変動することがあります。

- FANG+は値動きが大きく元本割れリスクもある

- 短期間で大きく下落する可能性がある

- 米国テック市場の調整や規制強化に注意

- 為替変動の影響も受ける

- 積立や分散投資でリスクを抑えるのが有効

為替変動による影響も無視できません。

長期的には成長が期待できるものの、短期的な下落リスクを許容できるかどうか自分のリスク許容度をしっかり確認しましょう。

積立投資や分散投資を活用することでリスクを抑えながら資産形成を目指すのが賢明です。

FANG+の投資方法と商品選び:投資信託とETF比較

FANG+に投資する方法は主に「投資信託」と「ETF(上場投資信託)」の2つがあります。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解して自分に合った商品を選ぶことが重要です。

ここからは、人気のiFreeNEXT FANG+インデックスや、ETFと投資信託の違いやネット証券口座の選び方など、具体的な投資方法を徹底解説します。

FANG+投資を始める前に必ず押さえておきたい基礎知識をチェックしておきましょう。

人気のiFreeNEXT FANG+インデックスとは

iFreeNEXT FANG+インデックスは、FANG+インデックスに連動する日本国内の投資信託として個人投資家から高い人気を集めています。

100円から少額で購入でき積立投資にも対応しているため初心者にもおすすめです。

- FANG+に連動する日本の投資信託

- 100円から少額で購入可能

- 新NISA(成長投資枠と積立投資枠)に対応

- 信託報酬は年0.77%程度

- ネット証券なら売買手数料無料

信託報酬は年0.77%程度とやや高めですが、ネット証券を利用すれば売買手数料は無料です。

iFreeNEXT FANG+インデックスは、FANG+の成長を手軽に享受できる商品として多くの投資家に選ばれています。

ETFと投資信託の違いと選択ポイント

FANG+に投資する際、ETF(上場投資信託)と投資信託のどちらを選ぶかは投資スタイルや目的によって異なります。

ETFは、証券取引所に上場しており株式と同じようにリアルタイムで売買できるのが特徴です。

投資信託は、1日1回の基準価額で取引され少額から積立投資がしやすい点が魅力です。

- ETFはリアルタイムで売買可能

- 投資信託は少額・積立投資に最適

- ETFは信託報酬が低めだが手数料に注意

- 投資信託は新NISA対応が多い

- 投資スタイルや目的で選択が重要

ETFは信託報酬が比較的低くコストを抑えたい方に向いていますが、売買手数料や為替手数料が発生する場合もあります。

投資信託は手数料無料の商品が多く、投資初心者でも始めやすいのがメリットです。

自分の投資目的や資金や取引のしやすさを考慮して最適な商品を選びましょう。

| 項目 | ETF | 投資信託 |

|---|---|---|

| 売買方法 | リアルタイム | 1日1回(基準価額) |

| 最低投資額 | 1口単位(数千円~) | 100円~ |

| 信託報酬 | 低め | やや高め |

| 手数料 | 売買・為替手数料あり | 無料が多い |

| NISA対応 | 一部対応 | 多くが対応 |

FANG+投資のためのネット証券口座の選び方

FANG+に投資するにはネット証券口座の開設が必要です。

主要なネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)は、iFreeNEXT FANG+インデックスやFANG+連動ETFの取扱いがあり、手数料も安く取引ツールも充実しています。

- 主要ネット証券はFANG+関連商品を取扱い

- 新NISA対応状況を確認

- 積立設定やアプリの使いやすさも重要

- ポイント投資やキャンペーンも活用

- 自分に合った証券会社を選ぶことが大切

口座開設時には、新NISAの利用可否や積立設定のしやすさ、スマホアプリの使いやすさやサポート体制なども比較しましょう。

ポイント投資やキャンペーンなど、各証券会社独自のサービスもチェックするとお得に始められます。

自分の投資スタイルやライフスタイルに合った証券会社を選ぶことがFANG+投資の成功につながります。

| 証券会社 | 主な特徴 |

|---|---|

| SBI証券 | 取扱商品が豊富で積立設定が簡単・ポイント投資対応 |

| 楽天証券 | 楽天ポイントが貯まる・使える・アプリが使いやすい |

| マネックス証券 | 米国株・ETFに強い・取引ツールが充実 |

FANG+をいつ買っても後悔しないコツ・成功するためのポイント

FANG+投資で後悔しないためには、基本データの把握や長期・分散投資の実践・税制優遇制度の活用・リアルな口コミの参考など、さまざまなポイントを押さえることが重要です。

ここからは、購入単位や分配金・決算日などの基本情報・毎月投資の効果・新NISAの活用法・SNSや掲示板での口コミ事例など、FANG+投資で成功するための実践的なコツを詳しく解説します。

自分に合った投資スタイルを見つけてリスクを抑えながら着実に資産形成を目指しましょう。

購入単位・金額・分配金・決算日など基本データ

FANG+関連商品は、投資信託なら100円からETFなら1口単位(数千円~)で購入できます。

分配金はETFの場合年1~2回支払われることが多いですが、投資信託は分配金が出ない(再投資型)商品が主流です。

- 投資信託は100円から購入可能

- ETFは1口単位で購入可能

- 分配金はETFで年1~2回

- 投資信託は分配金なし(再投資型)が主流

- 決算日は商品ごとに異なるので要確認

決算日は商品ごとに異なりますが投資信託は年1回でETFは年2回程度が一般的です。

購入時には最低投資金額や分配金の有無や決算日などの基本データを必ず確認しましょう。

これらの情報を把握しておくことで計画的な資産運用が可能になります。

長期・分散・毎月投資の効果とポートフォリオ設計術

FANG+のような値動きの大きい商品は、長期・分散・毎月投資(積立投資)を組み合わせることでリスクを抑えやすくなります。

長期投資は、複利効果を最大限に活かせるため資産形成に有利です。

分散投資は、FANG+だけでなく他の資産クラス(全世界株式・債券・REITなど)も組み合わせることでリスクをさらに低減できます。

- 長期投資で複利効果を最大化

- 分散投資でリスクを低減

- 毎月積立で価格変動リスクを平準化

- 他資産クラスとの組み合わせも有効

- 自分に合ったポートフォリオ設計が重要

毎月一定額を積み立てることで価格変動リスクを平準化し購入タイミングの分散も図れます。

自分のリスク許容度や目標に合わせてバランスの良いポートフォリオを設計しましょう。

新NISA・レバレッジ等の活用法と注意点

FANG+投資をより効果的に行うためには、新NISAなどの制度やサービスを上手に活用することが重要です。

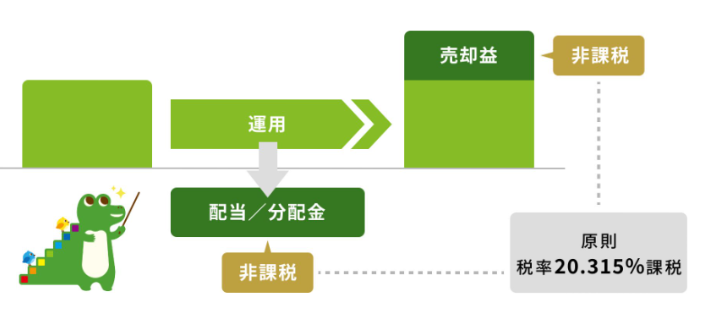

新NISA(少額投資非課税制度)は年間投資枠が拡大し、FANG+連動の投資信託やETFも対象となるため、非課税で運用益を得ることができます。

- 新NISAでFANG+投資の運用益が非課税に

- つみたて投資枠は長期・積立投資に最適

- レバレッジはリスクが高く初心者は注意

- 税制優遇やレバレッジの仕組みを理解

- 制度改正やルール変更にも注意が必要

レバレッジをかけて大きなリターンを狙うことも可能ですが、元本割れや追証リスクが高まるため初心者にはおすすめできません。

税制優遇やレバレッジの仕組みを正しく理解し、自分の投資スタイルやリスク許容度に合わせて活用しましょう。

掲示板・スレッド・SNSでのリアルな口コミ・評価事例

FANG+投資に関するリアルな口コミや評価は、掲示板やSNSや投資家コミュニティで多く見られます。

実際に投資している人の声を参考にすることで、商品のメリットやデメリットや運用のコツなどを具体的に知ることができます。

例えば「下落時に積立を続けていたら大きなリターンが得られた」「短期売買で失敗した」「長期保有で資産が増えた」など、さまざまな体験談が投稿されています。

- 掲示板やSNSでリアルな体験談が多数

- 長期積立で成功した事例が多い

- 短期売買で失敗した声もある

- 最新の市場情報もリアルタイムで入手可能

- 情報の取捨選択と冷静な判断が重要

FANG+の値動きや市場環境に関する最新情報も、SNSや掲示板でリアルタイムに共有されています。

ただし、個人の意見や一時的な感情に左右されすぎないよう、複数の情報源を比較し冷静な判断を心がけましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ:FANG+はいつ買うべきか?最適投資タイミングの判断基準

- FANG+は米国テック成長を享受できるがリスクも大きい

- 最適な買い時は市場動向や投資スタイルで異なる

- 長期・分散・積立投資がリスク抑制に有効

- 新NISAやネット証券の活用もポイント

- 情報収集と自分に合った戦略が後悔しないコツ

FANG+(ファングプラス)は、米国テック企業の成長を享受できる魅力的な投資先ですが、値動きの大きさやリスクも伴います。

過去の推移や今後の成長性・積立投資の有効性・専門家の意見・リアルな口コミなど、さまざまな情報を総合的に判断することが大切です。

長期・分散・積立投資を実践することで、リスクを抑えながら安定したリターンを目指すことができます。

新NISAやネット証券の活用やコスト管理も重要なポイントです。

FANG+投資で後悔しないために、しっかりと情報収集して自分に合った投資戦略を立てましょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼