FANG+(ファングプラス)指数の今後の値動きや将来性について知りたい投資家や資産運用を考えている方は多いのではないでしょうか。

FANG+は米国の主要テック企業10社で構成され、近年その圧倒的な成長力とリターンの高さから注目を集めています。

「FANG+はどこまで上がるのか?」という疑問に対し、最新の市場動向や構成銘柄の特徴、今後の成長シナリオ、リスク要因や過去のパフォーマンス比較、投資信託やETFの選び方まで徹底的に解説します。

これからFANG+への投資を検討している方や、すでに保有している方が今後の判断材料を得られるように分かりやすくまとめました。

FANG+の未来予想図を知りたい方はぜひ最後までご覧ください。

ざくざく

ざくざく

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼

FANG+はどこまで上がる?|注目される理由と現在の市場背景

FANG+(ファングプラス)指数は、米国を代表するテクノロジー企業10社で構成される株価指数です。

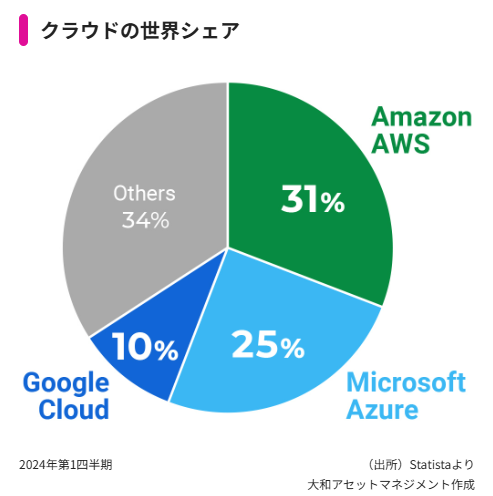

近年、AIやクラウドや半導体などの分野で世界経済を牽引する企業が多く含まれていることから、投資家の間で非常に高い注目を集めています。

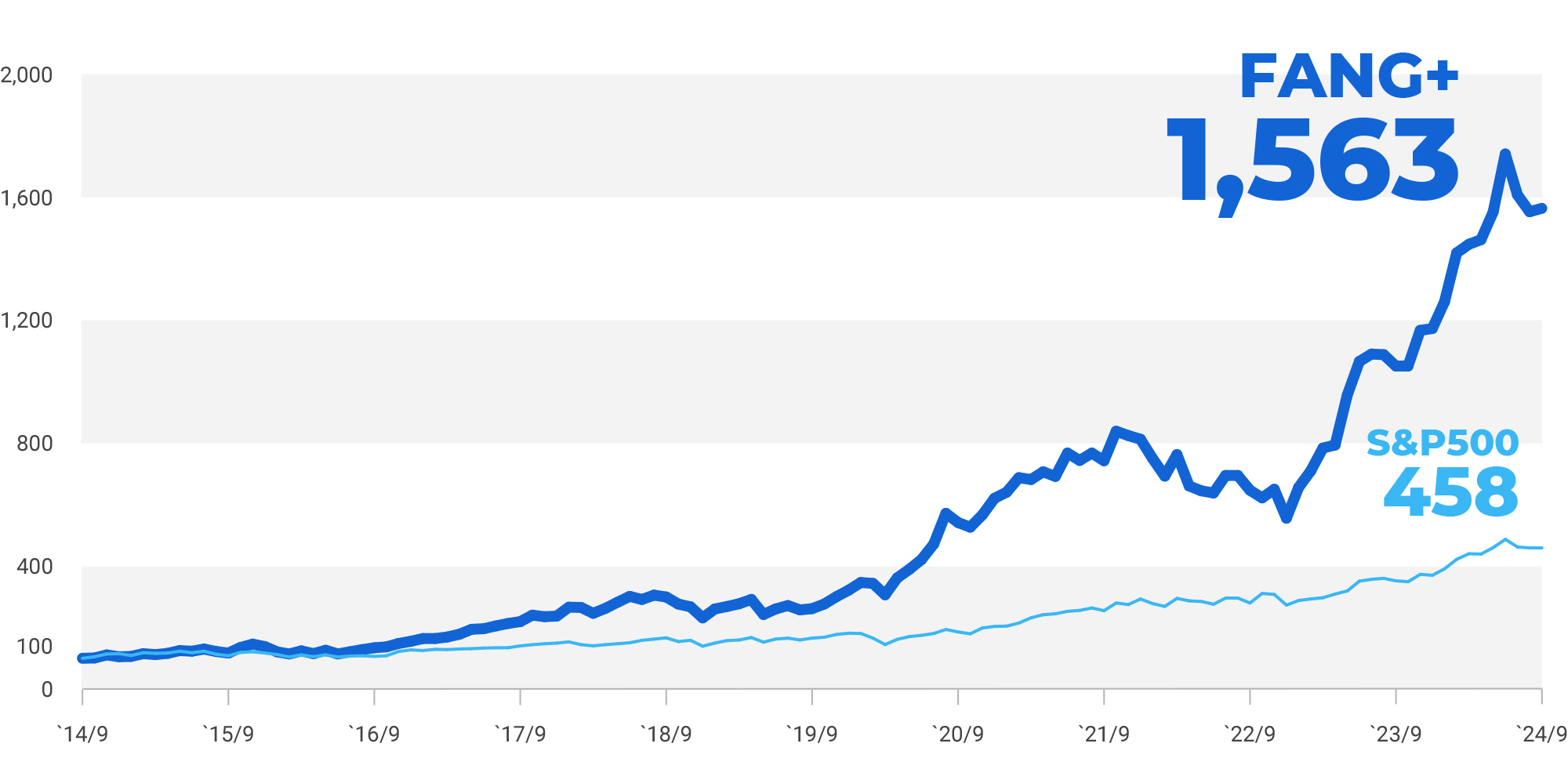

2020年以降、FANG+はS&P500やNASDAQ100を大きく上回るリターンを記録し、2025年現在も史上最高値を更新し続けるなどその成長力は圧倒的です。

ここからは、FANG+がなぜこれほどまでに注目されているのか、そして今後どこまで上がる可能性があるのか、最新の市場背景とともに詳しく解説します。

FANG+の投資判断に役立つ情報を網羅的にお届けしますのでぜひ参考にしてください。

FANG+とは?構成銘柄・対象指数・基本情報を解説

FANG+(ファングプラス)は、米国の代表的なテクノロジー企業10社で構成される株価指数です。

正式名称は「NYSE FANG+ Index」で、Facebook(現Meta)・Amazon・Apple・Netflix・Google(現Alphabet)・Microsoft・NVIDIAなど、世界をリードする企業が均等ウェイトで組み入れられています。

この指数にはAIやクラウドや半導体など、今後の成長が期待される分野の企業が多く含まれているのが特徴です。

- FANG+は米国の主要テック企業10社で構成される株価指数

- AI・クラウド・半導体・EVなど成長分野の企業が中心

- 四半期ごとに構成銘柄の見直しが行われる

- 日本からも投資信託やETFで手軽に投資可能

- 成長性・話題性の高さから個人投資家にも人気

FANG+は四半期ごとに構成銘柄の見直しが行われ、常に時代の最先端を走る企業群で構成されるため、成長性の高い投資先として注目されています。

FANG+指数は投資信託やETFを通じて日本からも手軽に投資できるため、個人投資家にも人気が高まっています。

今後の値動きを予測する上で、まずはFANG+の基本情報と構成銘柄をしっかり押さえておきましょう。

FANG+とS&P500の比較|米国テック企業の成長力の違い

FANG+とS&P500はどちらも米国株式市場を代表する指数ですが、その成長力やリターンには大きな違いがあります。

過去10年間でS&P500が約5倍・NASDAQ100が約10倍成長したのに対し、FANG+は約20倍という圧倒的なパフォーマンスを記録しています。

出典:大和アセットマネジメント

これはFANG+がAIやクラウドや半導体など、今後の成長が期待される分野の企業に集中投資しているためです。

- FANG+は過去10年で約20倍の成長を記録

- S&P500は幅広い業種で構成され安定感がある

- FANG+はAI・半導体など成長分野に集中投資

- 値動きが大きくリスクも高い

- 投資目的やリスク許容度で使い分けが必要

S&P500は金融やヘルスケアや消費財など幅広い業種で構成されており、安定感はあるものの成長性ではFANG+に劣ります。

FANG+は値動きが大きく短期間で20~30%上昇することもあれば、下落局面では一気に数十%値下がりするリスクもあります。

このように、FANG+とS&P500はリターンとリスクのバランスが大きく異なるため、投資目的やリスク許容度に応じて使い分けることが重要です。

| 指数名 | 過去10年の成長率 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| FANG+ | 約20倍 | テック企業集中・高成長・高リスク |

| S&P500 | 約5倍 | 幅広い業種・安定感・低リスク |

| NASDAQ100 | 約8倍 | テック中心・成長性中程度 |

FANG+指数への注目が高まる理由とは

FANG+指数への注目が高まっている最大の理由は、構成銘柄の圧倒的な成長力と今後の世界経済を牽引するポテンシャルにあります。

AIやクラウドや半導体など、今後の成長が期待される分野のリーディングカンパニーが揃っているため、世界中の投資家がFANG+に注目しています。

FANG+は10銘柄均等ウェイトで構成されており、個別銘柄のリスクを分散しつつ高いリターンを狙える点も魅力です。

- 構成銘柄の成長力が圧倒的

- AI・半導体・EVなど今後の成長分野が中心

- 10銘柄均等ウェイトでリスク分散

- 投資信託・ETFで手軽に投資可能

- 2023年に史上最高値を更新し注目度アップ

さらに、投資信託やETFを通じて日本からも手軽に投資できることから、個人投資家の間でも人気が急上昇しています。

AIブームや半導体需要の拡大を背景にFANG+指数が史上最高値を更新し続けるなど、その注目度はますます高まっています。

今後もテクノロジー分野の成長が続く限りFANG+への関心は衰えることはないでしょう。

FANG+の今後を左右する5つの未来シナリオ

FANG+が今後どこまで上がるのかを予測するには、構成銘柄の成長性や世界経済の動向、テクノロジー分野のイノベーションなど、さまざまな要素を総合的に分析する必要があります。

特に注目すべきは、AIや半導体需要の拡大・米国の金利や関税政策・テック企業の事業拡大・株価チャートの動向・市場全体やセクター別の業績です。

ここからは、これら5つのシナリオをもとにFANG+の未来を徹底予測します。

それぞれのシナリオがFANG+にどのような影響を与えるのか、投資判断のヒントとなるポイントを詳しく解説します。

今後のFANG+の値動きを見極めるためにぜひ参考にしてください。

AI・半導体需要の拡大|NVIDIA・ブロードコム等の成長予測

AI(人工知能)や半導体分野の需要拡大は、FANG+構成銘柄の成長を大きく後押ししています。

特にNVIDIAやブロードコムは、AIサーバーやデータセンター向けの半導体需要が急増しており、今後も高い成長が期待されています。

AI技術の進化によりクラウドサービスやIoTなど新たな市場が拡大し、FANG+全体の業績を押し上げる要因となるでしょう。

- AIや半導体需要の拡大がFANG+の成長を牽引

- NVIDIAやブロードコムなどが高成長を記録

- AI技術の進化で新市場が拡大

- 研究開発投資の加速で競争力強化

- FANG+全体の業績押し上げ要因に

AI関連の研究開発投資が加速することで構成銘柄の競争力がさらに強化される見込みです。

このような背景から、AI・半導体分野の成長はFANG+の上昇余地を大きく広げる重要なシナリオとなっています。

| 企業名 | 主な成長分野 | 今後の注目ポイント |

|---|---|---|

| NVIDIA | AI・半導体 | AIサーバー・自動運転向け需要 |

| Broadcom | 半導体・通信 | データセンター・5G関連需要 |

金利・関税・マクロ経済などリスク要因とFANG+への影響

FANG+の今後を考える上で、米国の金利動向や関税政策や世界的な景気後退リスクなど、マクロ経済のリスク要因も無視できません。

米国の金利が上昇すると、グロース株であるFANG+構成銘柄はバリュエーションが下がりやすく、株価の調整圧力が強まります。

米中貿易摩擦や関税強化が再燃した場合、サプライチェーンや売上高に悪影響を及ぼす可能性もあります。

- 米国の金利上昇はFANG+に逆風

- 関税・貿易摩擦の再燃リスク

- 世界的な景気後退の影響

- サプライチェーン問題も懸念材料

- リスク要因を常に意識した投資判断が必要

さらに、世界的な景気後退や消費の減速が起きれば、FANG+の成長にもブレーキがかかるでしょう。

これらのリスク要因を常に意識し、投資判断を行うことが重要です。

| リスク要因 | FANG+への影響 |

|---|---|

| 金利上昇 | バリュエーション低下・株価調整 |

| 関税・貿易摩擦 | 売上・利益への悪影響 |

| 景気後退 | 成長鈍化・株価下落リスク |

米国テック企業の事業拡大と20年後の将来性

FANG+構成銘柄は、AIやクラウドやメタバースなど新たな事業分野への投資を積極的に進めています。

これにより今後20年にわたって持続的な成長が期待できる点が大きな魅力です。

例えば、Metaはメタバース事業・Amazonは物流やヘルスケア、NVIDIAは半導体分野に注力しています。

- AI・クラウド・メタバースなど新分野に積極投資

- 20年後も持続的な成長が期待できる

- 事業拡大がFANG+の時価総額を押し上げる

- 規制強化や競争激化のリスクも存在

- 今後の動向を注視することが重要

こうした事業拡大が成功すれば、FANG+の時価総額はさらに拡大し世界経済に与える影響力も増すでしょう。

一方で規制強化や競争激化などのリスクもあるため今後の動向を注視する必要があります。

株価の値動き・チャートから読むFANG+投資のポイント

FANG+の株価は短期間で大きく上昇する一方、下落局面では急激に値下がりする特徴があります。

2020年以降のコロナショックや2022年の金利上昇局面では一時的に大きく調整しましたが、その後はAIブームなどを背景に再び上昇基調となりました。

チャート分析では、移動平均線やMACDなどのテクニカル指標を活用し、エントリーや利確のタイミングを見極めることが重要です。

- 短期間で大きく上昇・下落する値動きが特徴

- テクニカル指標でエントリー・利確タイミングを判断

- ボラティリティが高いため分散投資が有効

- 積立投資でリスクを抑える戦略もおすすめ

- 過去の値動きを参考に今後のトレンドを予測

FANG+はボラティリティが高いため、分散投資や積立投資を活用することでリスクを抑えることができます。

過去の値動きを参考にしつつ、今後のトレンドを見極めることがFANG+投資の成功のカギとなります。

| 投資戦略 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 分散投資 | リスク低減 | リターンも平均化 |

| 積立投資 | 高値掴みリスク回避 | 長期視点が必要 |

| 一括投資 | タイミング次第で高リターン | 下落時の損失リスク大 |

市場全体・セクター別の業績とFANG+の存在感

FANG+構成銘柄は、米国株式市場全体やテクノロジーセクターの業績を大きく左右する存在です。

2023年にはFANG+の時価総額がS&P500全体の約30%を占めるまでに成長し、米国経済の成長エンジンとなっています。

- FANG+は米国株式市場全体の成長エンジン

- 時価総額がS&P500の約30%を占める

- AI・半導体・クラウド分野の業績が好調

- 市場全体のバリュエーションを押し上げている

- 過熱感やバブル懸念にも注意が必要

AI・半導体・クラウド分野の業績が好調なことから、FANG+の存在感は今後も高まると予想されます。

一方でFANG+の成長が市場全体のバリュエーションを押し上げているため、過熱感やバブル懸念も指摘されています。

市場全体やセクター別の業績動向を注視しつつ、FANG+のポジションを見極めることが重要です。

| セクター | FANG+の影響度 | 今後の注目ポイント |

|---|---|---|

| テクノロジー | 非常に高い | AI・半導体需要の拡大 |

| 消費関連 | 高い | EC・動画配信の成長 |

| エネルギー | 中程度 | EV・再生可能エネルギーの普及 |

FANG+の過去から読み解く|パフォーマンス・リターン・実績

FANG+指数は、過去10年で他の主要インデックスを大きく上回るリターンを記録してきました。

特にAIやクラウドや半導体分野の成長が加速した2010年代後半から2020年代前半にかけて、FANG+構成銘柄の株価は急騰し、指数全体のパフォーマンスを押し上げました。

一方で、2022年の金利上昇局面や景気後退懸念が強まった時期には大きな調整も経験しています。

過去の実績を正しく理解することで今後の投資判断に役立てることができます。

FANG+の過去チャートと価格推移

FANG+指数の過去チャートを見ると、2013年から2023年にかけて約20倍に成長していることが分かります。

特に2020年以降はコロナ禍によるデジタル化の加速やAIブームを背景に、急激な上昇トレンドを描きました。

一方で、2022年には米国の金利上昇やインフレ懸念、景気後退リスクなどを受けて一時的に大きく下落しましたが、その後は再び上昇基調に転じています。

- 2013年から2023年で約20倍に成長

- 2020年以降はAI・デジタル化で急上昇

- 2022年は金利上昇で大きく調整

- その後は再び上昇基調

- 値動きの激しさが特徴

このような値動きの激しさはFANG+の成長性とリスクの両面を象徴しています。

過去のチャートを分析することで今後の投資タイミングやリスク管理の参考になります。

S&P500や他インデックスとのリターン・メリット比較

FANG+は、S&P500やNASDAQ100など他の主要インデックスと比べて圧倒的なリターンを誇ります。

過去10年のリターンを比較すると、S&P500が約5倍・NASDAQ100が約10倍の成長に対し、FANG+は約20倍と突出しています。

これはFANG+がAIやクラウドや半導体など成長分野の企業に集中投資しているためです。

- FANG+は過去10年で約20倍のリターン

- S&P500は約5倍、NASDAQ100は約10倍

- 成長分野への集中投資が高リターンの要因

- 値動きが大きくリスクも高い

- 安定性重視なら他指数との併用も有効

値動きが大きくリスクも高いため、安定性を重視する場合はS&P500やNASDAQ100との併用も検討しましょう。

FANG+に投資をする際はリターンとリスクのバランスを考えた投資戦略が重要です。

| 指数名 | 過去10年の成長率 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| FANG+ | 約20倍 | 高成長・高リスク |

| S&P500 | 約5倍 | 安定成長・低リスク |

| NASDAQ100 | 約10倍 | 中成長・中リスク |

直近のニュース・決算・売上動向と市場評価

直近のFANG+構成銘柄の決算やニュースを振り返ると、AIやクラウド分野の好調が目立ちます。

NVIDIAやMicrosoftはAI関連の売上が急増し、AmazonやGoogleもクラウド事業で高い成長を維持しています。

出典:大和アセットマネジメント

一方で、MetaやNetflixは広告市場や会員数の伸び悩みが課題となっています。

- AI・クラウド分野の好調が目立つ

- NVIDIA・MicrosoftはAI関連売上が急増

- Amazon・Googleもクラウド事業が好調

- Meta・Netflixは成長鈍化が課題

- 金利や規制強化への警戒感も根強い

市場評価としては、AI・半導体分野の成長期待が株価を押し上げる一方、金利上昇や規制強化への警戒感も根強い状況です。

今後も決算や業績動向を注視して投資判断に活かすことが重要です。

| 企業名 | 直近の注目ポイント | 市場評価 |

|---|---|---|

| NVIDIA | AI半導体の売上急増 | 高評価・株価上昇 |

| Microsoft | AI・クラウド事業の拡大 | 高評価・安定成長 |

| Meta | 広告市場の伸び悩み | 成長鈍化懸念 |

FANG+投資のメリット・リスクと注意点

FANG+投資には圧倒的な成長性や高いリターンが期待できる一方で、値動きの大きさやマクロ経済リスクや規制強化などのリスクも存在します。

投資信託やETFを活用することで個人投資家でも手軽に分散投資が可能ですが、運用コストや手数料にも注意が必要です。

長期保有・積立・一括投資など、投資スタイルによってリスクとリターンのバランスが異なるため、自分に合った戦略を選ぶことが重要です。

FANG+投資のメリットとリスクを正しく理解して賢く運用しましょう。

投資信託・ETFの特徴と運用コスト(信託報酬・手数料・費用)

FANG+への投資は、主に投資信託やETF(上場投資信託)を通じて行うことができます。

日本では「iFreeNEXT FANG+インデックス」の投資信託や「iFreeETF FANG+」のETFが人気です。

投資信託は少額から積立投資ができ、分配金の自動再投資や自動積立サービスも利用可能です。

ETFはリアルタイムで売買できるため、タイミングを見て取引したい方に向いています。

- 投資信託は少額・積立投資が可能

- ETFはリアルタイム売買ができる

- 信託報酬や手数料などコストに注意

- 長期投資ではコストの差が大きく影響

- 低コスト商品を選ぶのが基本

どちらも信託報酬や売買手数料や信託財産留保額などのコストがかかるのかどうかを確認し、運用コストをしっかり比較して選ぶことが大切です。

コストが高いと長期的なリターンに影響するため低コスト商品を選ぶのが基本です。

FANG+が「おすすめしない」と言われる理由と主なリスク

FANG+は高い成長性が魅力ですが「おすすめしない」と言われる理由もいくつか存在します。

構成銘柄がテクノロジー分野に集中しているためセクターリスクが高い点が挙げられます。

値動きが非常に大きく短期間で大幅な下落を経験することも珍しくありません。

- テクノロジー分野への集中投資でセクターリスクが高い

- 値動きが大きく短期的な下落リスクも高い

- 金利上昇や規制強化の影響を受けやすい

- 景気後退時に大きく下落する可能性

- 分散投資やリスク管理が必須

さらに、米国の金利上昇や規制強化や世界的な景気後退など、外部環境の変化に大きく左右されやすいのも特徴です。

こうしたリスクを十分に理解したうえで分散投資やリスク管理を徹底することが重要です。

| リスク要因 | 具体的な内容 |

|---|---|

| セクターリスク | テクノロジー分野に集中 |

| ボラティリティ | 値動きが大きい |

| マクロ経済リスク | 金利・景気・規制の影響 |

長期保有・積立・一括投資それぞれの収益・利回り評価

FANG+への投資方法には、長期保有・積立投資・一括投資の3つの代表的なスタイルがあります。

長期保有は、FANG+の成長性を最大限に享受できる一方、短期的な値下がりリスクも受け入れる必要があります。

積立投資は、価格変動リスクを平準化できるため、投資初心者やリスクを抑えたい方におすすめです。

一括投資は、タイミングが良ければ高いリターンを狙えますが、下落局面での損失リスクも大きくなります。

- 長期保有は成長性を最大限に享受できる

- 積立投資はリスクを平準化できる

- 一括投資はタイミング次第で高リターンも

- 下落局面では損失リスクが大きい

- 自分に合った投資スタイルを選ぶことが重要

自分の投資目的やリスク許容度に合わせて最適な投資スタイルを選びましょう。

| 投資スタイル | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 長期保有 | 成長性を享受 | 短期的な下落リスク |

| 積立投資 | リスク平準化 | リターンが平均化 |

| 一括投資 | 高リターンの可能性 | 下落時の損失リスク大 |

FANG+投資を考える人へのQ&A|よくある質問

FANG+投資を検討する際によくある質問について分かりやすく解説します。

「FANG+とS&P500はどちらが将来有望か?」「今後10年のFANG+の見通しは?」「新NISAでFANG+に投資する場合のポイントは?」など、投資家が気になる疑問に答えます。

これからFANG+に投資を始める方や、すでに投資している方も、Q&Aを参考にして自分に合った投資戦略を考えてみましょう。

FANG+とS&P500はどちらが将来有望?両方への投資戦略事例

FANG+とS&P500はどちらも米国株式市場を代表する指数ですが、成長性と安定性のバランスが異なります。

FANG+はAIや半導体やクラウドなど成長分野に集中しており、過去10年で約20倍のリターンを記録しました。

S&P500は幅広い業種で構成されているため、安定した成長と低いボラティリティが特徴です。

- FANG+は高成長・高リスク

- S&P500は安定成長・低リスク

- 両方に分散投資する戦略が有効

- 資産配分はリスク許容度で調整

- 長期的な視点でバランスを取ることが重要

将来有望なのはどちらかという問いに対しては、リスク許容度や投資目的によって答えが変わります。

どちらするか迷う場合は、両方に分散投資することでFANG+の高成長とS&P500の安定性をバランスよく享受する戦略も有効です。

例えば、資産の70%をS&P500にして30%をFANG+に配分するなど、自分のリスク許容度に合わせてポートフォリオを組みましょう。

| 投資戦略 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| FANG+集中 | 高リターン期待 | 値動きが大きい |

| S&P500集中 | 安定成長 | リターンは控えめ |

| 両方分散 | 成長と安定のバランス | 配分比率の見直しが必要 |

今後10年のFANG+見通し・注目銘柄と将来性分析

今後10年のFANG+の見通しは、AI・半導体・クラウド分野の成長が続く限り引き続き高いリターンが期待できると考えられます。

特にNVIDIA・Microsoft・Amazon・Google(Alphabet)は、AIやクラウド事業で世界をリードしており今後も業績拡大が見込まれます。

- AI・半導体・クラウド分野の成長が続く

- NVIDIA・Microsoft・Amazon・Googleが注目

- 規制強化や競争激化のリスクも存在

- ポートフォリオの定期的な見直しが重要

- 新技術や市場変化に対応できる企業が成長を牽引

一方で、規制強化や競争激化やマクロ経済リスクなどの不確実性もあるため、定期的なポートフォリオの見直しが重要です。

新たなテクノロジーや市場の変化に柔軟に対応できる企業が、今後のFANG+の成長を牽引するでしょう。

| 注目銘柄 | 成長分野 | 将来性 |

|---|---|---|

| NVIDIA | AI・半導体 | AI需要拡大で高成長 |

| Microsoft | クラウド・AI | クラウド市場での優位性 |

| Amazon | EC・クラウド | 多角化戦略で成長持続 |

| 検索・AI・クラウド | 広告・AI分野での強み |

新NISAでのFANG+投資|ファンド・ETFの選び方とポイント

新NISA(少額投資非課税制度)を活用してFANG+に投資する場合、投資信託やETFの選び方が重要です。

信託報酬や手数料が低い商品を選ぶことで長期的なリターンを最大化できます。

- 新NISAでFANG+投資が可能

- 信託報酬・手数料が低い商品を選ぶ

- 積立投資でリスクを平準化

- 非課税枠を有効活用する

- 運用実績や流動性もチェック

投資信託やETFを選ぶ以外にも、積立投資を活用することで価格変動リスクを平準化しやすくなります。

新NISAの非課税枠を有効活用して分散投資や長期保有を基本とした運用を心がけましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ|FANG+はどこまで上がる?今後の注目点と投資判断のヒント

- FANG+は今後も高い成長が期待できる

- 値動きが大きくリスクも高い

- 投資信託・ETFで分散投資が可能

- 積立投資や長期保有がリスク管理に有効

- 市場動向や業績を常にチェックし柔軟に対応

FANG+は、AI・半導体・クラウド分野の成長を背景に今後も高いリターンが期待できる指数です。

一方で値動きの大きさやマクロ経済リスクや規制強化などのリスクも存在します。

今後のFANG+の値動きを見極めるためには、構成銘柄の業績や市場動向やマクロ経済の変化を常にチェックし、柔軟に投資戦略を見直すことが重要です。

自分のリスク許容度や投資目的に合わせて賢くFANG+投資を行いましょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼