FANG+を10年後まで保有した場合のシミュレーションや実際のリターンを知りたい方は多いのではないでしょうか。

このページでは、FANG+(ファングプラス)に興味を持つ投資初心者や、これから長期資産形成を目指す方法をまとめています。

『FANG+ 10年後』というキーワードで検索した方が知りたい、将来の資産推移や注意点や他インデックスとの違いなど、最新の情報とデータをもとに徹底解説します。

これからFANG+で資産倍増を目指して、新NISAや積立投資を検討している方は参考にしてください。

ざくざく

ざくざく

▼ハピタス新規登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集はこちら▼

FANG+を10年後まで保有したらどうなる?シミュレーションの全体像

FANG+(ファングプラス)を10年後まで保有した場合、どのような資産成長が期待できるのでしょうか。

FANG+インデックスの過去実績や将来予測をもとに、一括投資・積立投資の両面からシミュレーションを行い、10年後の資産推移を具体的な数値で表します。

FANG+の特徴や構成銘柄、他の米国株インデックス(S&P500やNASDAQ100)との比較も交え、投資初心者でも理解しやすいように丁寧に説明します。

FANG+の10年後を見据えた資産形成戦略やリスク管理のポイントも紹介し、長期投資のメリット・デメリットを総合的に把握できる内容となっています。

FANG+インデックスとは – 基本情報と分類

FANG+(ファングプラス)インデックスは、米国を代表する成長企業10社で構成される株価指数です。

主にテクノロジーやインターネット関連の巨大企業が組み入れられており、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)に加え、NVIDIAなど世界的に注目される企業が名を連ねています。

出典:大和アセットマネジメント

FANG+はS&P500やNASDAQ100といった広範な米国株インデックスと比べて、より成長性の高い企業に集中投資する特徴があります。

- FANG+は米国の成長企業10社で構成

- テクノロジー・インターネット関連が中心

- 日本でも投資信託やETFで投資可能

日本では「iFreeNEXT FANG+インデックス」などの投資信託を通じて、少額からでもFANG+に投資することが可能です。

このインデックスは、今後10年20年といった長期スパンでの資産形成を目指す投資家にとって非常に魅力的な選択肢となっています。

| インデックス名 | 主な構成銘柄 |

|---|---|

| FANG+ | Apple・Amazon・Google・Meta・Microsoft・NVIDIAなど |

| S&P500 | 米国主要500社(幅広い業種) |

| NASDAQ100 | 米国の主にIT・ハイテク100社 |

FANG+を10年保有した場合の成長性と利回りの想定

FANG+インデックスを10年保有した場合、どの程度の成長性や利回りが期待できるのでしょうか。

過去10年間のFANG+のパフォーマンスを見ると、S&P500やNASDAQ100を大きく上回るリターンを記録しています。

2014年から2024年までの10年間でFANG+は約20倍に成長したというデータもあり、年率リターンは20%を超える水準となっています。

- 過去10年でFANG+は約20倍に成長

- 年率リターンは20%超の実績

- 今後も高成長が期待されるがリスクも大きい

もちろん、今後10年も同じ成長が続く保証はありませんが、AIやクラウドやデジタルサービスの拡大など構成企業の成長余地は依然として大きいと考えられます。

一方で値動きが大きくリスクも高いため、長期的な視点と分散投資の重要性も忘れてはいけません。

なぜ今『FANG+ 10年後』が注目されるのか – 時代背景と市場の変化

『FANG+ 10年後』が注目される背景には、世界経済やテクノロジー分野の急速な変化があります。

AI・IoT・クラウドなど、FANG+構成企業が牽引する分野は今後も成長が見込まれ、グローバル経済の中心的存在となっています。

少子高齢化や低金利環境が続く日本において、米国の成長企業に投資することで資産を大きく増やしたいというニーズが高まっています。

- AI・クラウド・EVなど成長分野が中心

- 日本の低金利・少子高齢化で米国株投資が人気

- 新NISAやネット証券で投資しやすくなった

新NISA(少額投資非課税制度)の拡充やネット証券の普及により、FANG+への投資がより身近になったことも追い風です。

こうした時代背景のもと、10年後20年後の資産形成を見据えたFANG+投資が今まさに注目を集めているのです。

FANG+のシミュレーション結果から見える現実

FANG+を10年後まで保有した場合のシミュレーション結果は、投資家にとって非常に興味深いものなのではないでしょうか。

一括投資と積立投資の両方で資産推移を比較し、どのようなリターンが期待できるのかを具体的な数値で表します。

20年30年とさらに長期で運用した場合の資産成長や、過去の実績データ・チャートをもとに、FANG+の現実的なリターンやリスクについても検証します。

投資初心者でも理解しやすいよう、表やグラフを活用しながらFANG+の長期投資のメリット・デメリットを明らかにしていきます。

10年後の想定資産を具体的数値で – 一括投資と積立投資で比較

FANG+に100万円を一括投資した場合の10年後と、毎月3万円を積立投資した場合の10年後の資産推移をシミュレーションしてみましょう。

仮に年率リターンを15%と仮定すると、複利効果により一括投資では約4倍、積立投資でも元本の2.5倍以上に増える計算となります。

- 一括投資は複利効果が大きい

- 積立投資はリスク分散に有効

- 10年で資産が2.5~4倍に増える可能性

一括投資は早期に資金を投入することで複利効果が最大化されますが、積立投資は価格変動リスクを分散できるメリットがあります。

どちらの方法でも、FANG+の高い成長性を活かすことで10年後には大きな資産形成が期待できるでしょう。

| 投資方法 | 元本 | 10年後の想定資産(年率15%) |

|---|---|---|

| 一括投資 | 100万円 | 約404万円 |

| 積立投資(月3万円) | 360万円 | 約930万円 |

20年・30年運用し続けた場合の資産推移 – 長期シミュレーション

FANG+を20年30年とさらに長期で運用した場合、資産はどのように増えていくのでしょうか。

年率リターン15%でシミュレーションすると、20年後には一括投資で約16倍・積立投資でも元本の6倍以上に増加します。

30年運用では、一括投資で約66倍・積立投資で元本の15倍以上という驚異的な成長が期待できます。

- 20年で資産が6倍~16倍に成長

- 30年で15倍~66倍の資産形成も可能

- 長期運用がFANG+の強みを最大化

ただし、これほどのリターンを実現するには、途中の暴落や調整局面でも投資を継続し続ける強い意志と長期的な視点が不可欠です。

FANG+の成長性を最大限に活かすには長期運用が最も効果的な戦略となります。

| 投資期間 | 一括投資(100万円) | 積立投資(月3万円) |

|---|---|---|

| 10年 | 約404万円 | 約930万円 |

| 20年 | 約1,636万円 | 約2,300万円 |

| 30年 | 約6,620万円 | 約5,400万円 |

過去データとチャートでFANG+の実績を検証

FANG+インデックスの過去データやチャートを確認すると、その圧倒的な成長力が一目でわかります。

2014年から2024年の10年間でFANG+は約18倍に成長し、S&P500やNASDAQ100を大きく上回るパフォーマンスを記録しています。

AIやクラウドやEVなどの分野で構成企業が世界をリードしてきたことが、FANG+の高リターンを支えています。

- 過去10年で約18倍の成長実績

- S&P500やNASDAQ100を大きく上回る

- 値動きが大きい点には注意

ただし、過去には大きな調整や暴落も経験しており、値動きの激しさには注意が必要です。

過去データを参考にしつつ、今後の成長性とリスクをバランスよく見極めることが重要です。

FANG+構成銘柄やリターン・利回りの特徴

FANG+インデックスは、米国を代表するテクノロジー企業やインターネット関連企業10社で構成されています。

このインデックスの最大の特徴は成長性の高い企業に集中投資している点です。

そのため、リターンや利回りも他のインデックスと比べて非常に高い傾向があります。

一方で、構成銘柄の入れ替えや業績悪化による影響も大きく、リスクも相応に高いことを理解しておく必要があります。

FANG+のリターンや利回りの特徴を正しく把握し、長期的な資産形成に活かすことが重要です。

FANG+インデックスの銘柄構成と入れ替え履歴

2026年1月時点でのFANG+構成銘柄は「Meta (旧Facebook)・Amazon・Netflix・Google (Alphabet)・Apple・Microsoft・NVIDIA・Broadcom・CrowdStrike・Palantir」の10社です。

これらの企業は、世界的なテクノロジーやインターネット分野で圧倒的な存在感を持っています。

インデックスの構成銘柄は定期的に見直されており、過去にはTwitterやTeslaなどが組み入れられていた時期もありました。

業績や時価総額や成長性などの基準に基づき、入れ替えが行われることで常に最先端の成長企業に投資できる仕組みとなっています。

| 企業名 | 主な事業領域 |

|---|---|

| アップル | スマートフォン・ITデバイス |

| マイクロソフト | クラウド・ソフトウェア |

| アルファベット | 検索・広告・AI |

| アマゾン | EC・クラウド |

| メタ | SNS・メタバース |

| エヌビディア | 半導体・AI |

| クラウドストライク | サイバーセキュリティ |

| ネットフリックス | 動画配信 |

| サービスナウ | クラウドプラットフォーム |

| ブロードコム | 半導体・AI |

※2025年9月時点

組入企業の成長性・時価総額・セクター分析

FANG+の組入企業はいずれも世界トップクラスの時価総額を誇り、AI・クラウド・半導体・動画配信など、今後も成長が期待される分野で事業を展開しています。

AppleやMicrosoftは時価総額が3兆ドルを超え、NVIDIAなども急成長を遂げています。

- 時価総額が数兆ドル規模の企業が中心

- AI・クラウド・半導体など成長分野に特化

- セクター偏重によるリスクも考慮が必要

セクターとしては、情報技術・コミュニケーションサービス・消費者サービスなどが中心で、米国経済の成長エンジンとなる企業群です。

このような企業に集中投資することで、FANG+は高い成長性とリターンを実現していますが、同時にセクター偏重によるリスクも存在します。

利回り・年率リターンの計算と他インデックスとの比較

FANG+インデックスの過去10年の年率リターンは20%を超える水準で、S&P500やNASDAQ100と比較しても圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

2014年から2024年の10年間で、FANG+は約20倍・NASDAQ100は約10倍・S&P500は約5倍に成長しました。

FANG+の高いリターンは構成企業の成長力とイノベーションによるものですが、今後も同様の成長が続くかは不透明です。

他インデックスと比較しながら、FANG+の利回りやリスクを総合的に判断することが大切です。

| インデックス | 10年リターン | 年率リターン |

|---|---|---|

| FANG+ | 約20倍 | 約20% |

| NASDAQ100 | 約10倍 | 約15% |

| S&P500 | 約5倍 | 約10% |

FANG+投資信託・ETFの選択ポイント

FANG+に投資する方法としては、主に投資信託とETF(上場投資信託)の2つがあります。

日本では「iFreeNEXT FANG+インデックス」を楽天証券・SBI証券などで購入できます。

それぞれのファンドには手数料や信託報酬や運用方針などに違いがあり、投資目的やコスト意識に応じて選ぶことが重要です。

新NISAの対応状況やネット証券での購入方法、ランキング情報もチェックしておきましょう。

iFreeNEXT FANG+インデックスの特徴

日本でFANG+に投資できる主なファンドには「iFreeNEXT FANG+インデックス」があります。

iFreeNEXT FANG+インデックスの信託報酬は0.7755%(税込)とやや高めですが、FANG+指数に手軽に投資できる点が評価されています。

- iFreeNEXT FANG+インデックスが代表的

- 主要ネット証券で購入可能

- 信託報酬はやや高め

運用実績や純資産残高も順調に拡大しており、投資信託ランキングでも上位にランクインすることが多いです。

FANG+インデックスファンドは、楽天証券・松井証券・SBI証券など主要ネット証券で購入できます。

新NISA対応状況と申込・取引の基準

FANG+関連の投資信託やETFは、新NISA(少額投資非課税制度)にも対応しているため非課税枠を活用した長期投資が可能です。

新NISAでは年間360万円までの投資が非課税となり、FANG+のような高成長ファンドで運用益を最大化できます。

- 新NISA対応ファンドが多数

- 非課税枠で運用益を最大化

- ネット証券で簡単に申込可能

ETFは「成長投資枠」のみで「つみたて投資枠」は利用できません。

申込や取引の基準は各証券会社によって異なりますが、ネット証券を利用すればスマホやパソコンから簡単に申し込みが可能です。

新NISAやiDeCoに対応している証券会社の口座開設方法は別ページで解説しているので参考にしてください。

▼SBI証券口座の開設方法はこちらからどうぞ▼

▼楽天証券口座の開設方法はこちらからどうぞ▼

新NISA対応状況や積立設定の可否、最低投資金額なども事前に確認しておきましょう。

手数料・信託報酬・費用負担などコストの比較

FANG+の投資信託やETFを選ぶ際は、手数料や信託報酬などのコストにも注目しましょう。

信託報酬は年0.7~1.0%程度が一般的ですが、ファンドによってはさらに低コストの商品も登場しています。

- 信託報酬は0.7~1.0%程度

- ETFは売買手数料も考慮

- コストを抑えることでリターン向上

ETFの場合は売買手数料や為替手数料も発生するため、トータルコストを比較して選ぶことが重要です。

コストを抑えることで長期的なリターンを最大化できます。

ネット証券・楽天証券などでの購入方法とランキングチェック

FANG+投資信託やETFは、楽天証券・SBI証券・マネックス証券などのネット証券で簡単に購入できます。

口座開設後に投資信託なら積立設定やスポット購入、ETFならリアルタイムでの売買が可能です。

- 楽天証券・SBI証券などで購入可能

- 積立設定やスポット購入が便利

- ランキングや口コミも参考に

各証券会社のランキングや人気商品も参考にしながら、自分に合ったファンドを選びましょう。

ポイント投資やキャンペーンなど、各社独自のサービスも活用するとお得です。

FANG+の運用リスクと注意点 – おすすめしない理由は?

FANG+は高い成長性とリターンが魅力ですが、その一方で運用リスクも大きい点に注意が必要です。

構成銘柄がテクノロジーやインターネット関連に偏っているため、業界全体の逆風や規制強化や個別企業の業績悪化が指数全体に大きな影響を与える可能性があります。

値動きが非常に激しく、短期間で大きく資産が増減することも珍しくありません。

FANG+投資を検討する際は、リスク許容度や投資目的を明確にして分散投資やリスク管理を徹底することが重要です。

値動き・リスクの大きさ – 株価変動・ベア型戦略との比較

FANG+は過去10年で圧倒的な成長を遂げましたが、その間にも大きな調整や暴落を経験しています。

米国の金融政策や世界経済の不安定化、ITバブル崩壊のようなイベントが起きた場合、FANG+の値動きは他のインデックスよりも大きくなる傾向があります。

- FANG+は最大下落率が大きい

- ベア型戦略や分散投資でリスク軽減

- 短期的な値動きに注意

ベア型(逆張り)戦略やディフェンシブな資産と組み合わせることで、リスクを抑える工夫も有効です。

投資初心者はFANG+の値動きの大きさを十分に理解し、無理のない範囲で投資を行いましょう。

| インデックス | 最大下落率(過去10年) |

|---|---|

| FANG+ | 約-40% |

| NASDAQ100 | 約-30% |

| S&P500 | 約-25% |

銘柄入れ替え・業績悪化時の影響とリスク管理

FANG+インデックスは定期的に銘柄の入れ替えが行われますが、構成企業の業績悪化や新興企業の台頭によって、指数全体の成長性が変化するリスクがあります。

たとえば、かつての主力企業が競争力を失った場合、指数のパフォーマンスが大きく低下する可能性も否定できません。

- 銘柄入れ替えで成長性が変化するリスク

- 業績悪化や規制強化の影響に注意

- 分散投資でリスク管理を徹底

規制強化や国際情勢の変化もリスク要因となります。

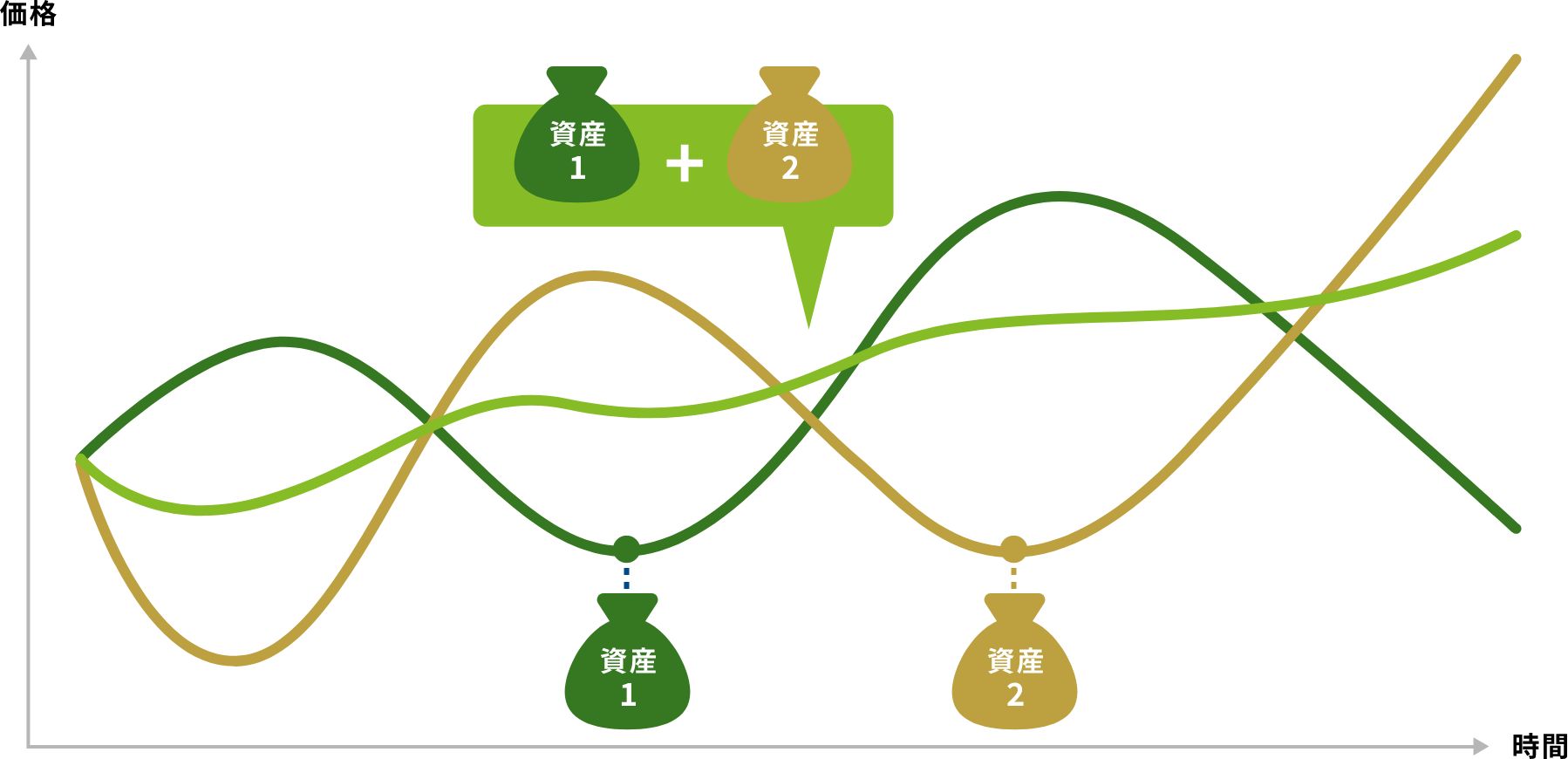

リスク管理のためには、FANG+だけに集中せず他の資産クラスやインデックスと組み合わせた分散投資が有効です。

FANG+投資の注意点とよくある誤解・口コミ

FANG+投資には「10年後も今の成長が続く」「必ず資産が増える」といった誤解がつきものです。

実際には過去の高成長が今後も続く保証はなく、短期的な暴落や長期停滞も十分にあり得ます。

- 過去の成長が今後も続くとは限らない

- 口コミやSNSの情報は参考程度に

- 自分のリスク許容度を重視

SNSや口コミで「FANG+は最強」「一括投資が正解」といった意見も見られますが、リスク許容度や投資目的によって最適な戦略は異なります。

情報を鵜呑みにせず自分自身でリスクとリターンを見極めることが大切です。

FANG+資産形成戦略のヒントと10年後まで持つ価値

FANG+を活用した資産形成には、一括投資と積立投資の戦略比較や他資産クラスとの分散運用が重要です。

10年後まで持ち続けることで複利効果を最大化し、資産倍増を目指すことができます。

ここからは、FANG+の成長性を活かしつつリスクを抑えるためのポートフォリオ構成や分散投資の考え方を解説します。

投資初心者でも実践しやすい具体的な戦略例を紹介するので参考にしてください。

一括投資・積立投資(毎月積立)の戦略比較と推奨例

FANG+への投資方法として「一括投資」と「積立投資」の2つがあります。

一括投資は、早期に資金を投入することで複利効果を最大化できる反面、投資タイミングによるリスクも大きくなります。

積立投資は、価格変動リスクを分散でき長期的に安定した資産形成が可能です。

投資初心者には毎月一定額を積み立てるドルコスト平均法(積立投資)がおすすめです。

自分のリスク許容度や投資目的に合わせて最適な戦略を選びましょう。

| 投資方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 一括投資 | 複利効果が大きい | タイミングリスクが高い |

| 積立投資 | リスク分散・安定成長 | 複利効果はやや小さい |

資産倍増計画のための効果的なポートフォリオ構成

FANG+だけに集中投資するのではなく、他のインデックスや資産クラスと組み合わせたポートフォリオを構築することで、リスクを抑えつつ資産倍増を目指せます。

たとえば、FANG+を全体の30~50%・残りをS&P500や全世界株式(オルカン)や債券などに分散する方法が効果的です。

- FANG+と他インデックスを組み合わせる

- 債券やゴールドでリスク分散

- 定期的なリバランスが重要

これによりFANG+の高成長を享受しつつ暴落時のダメージを軽減できます。

FANG+は、短期間で大きな利益も損失も出やすいハイリスク・ハイリターン型のファンドであることを忘れないようにしましょう。

FANG+と他資産クラスを組み合わせた分散運用のすすめ

FANG+の成長性を活かしつつリスクを抑えるためには、他資産クラスとの分散運用が不可欠です。

たとえば、全世界株式や先進国株式・債券・金(ゴールド)などと組み合わせることで、経済環境の変化にも柔軟に対応できます。

- 全世界株式や債券との組み合わせが有効

- 経済環境の変化に強いポートフォリオを構築

- 分散運用で長期的な安定成長を目指す

分散運用は長期的な資産形成において最も効果的なリスク管理手法の一つです。

自分の投資目的やライフプランに合わせて最適な資産配分を考えましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス新規登録はこちらからがお得▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ:FANG+を10年後まで持ち続けた場合の真実と選択基準

- FANG+は高成長・高リスクのインデックス

- 一括投資と積立投資の比較が重要

- 分散運用でリスクを抑える

- コストやリスク管理を徹底

- 長期的な視点で資産形成を目指す

FANG+を10年後まで持ち続けた場合、過去の実績から見ても資産倍増以上の成長が期待できますが、同時に高いリスクも伴います。

一括投資と積立投資の戦略比較や他資産クラスとの分散運用、コストやリスク管理の徹底が成功のカギとなります。

投資初心者はFANG+の成長性とリスクを正しく理解し、自分に合った投資方法を選択しましょう。

FANG+に投資して10年後億り人を目指すのであれば、長期的な視点と分散投資が最も重要です。

ポイ活で貯めたポイントを投資に活用する「ポイント投資」は、現金を使わずに資産運用を始められるため、投資初心者やリスクを抑えたい人に特におすすめです。

▼ハピタス新規登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集はこちら▼