レバナスで大損しないための知識と実践的なノウハウを身につけたい方は多いのではないでしょうか。

レバナスは短期間で大きな利益を狙える一方、下落局面では元本割れや資産激減のリスクが高いことで知られています。

このページでは、レバナス(レバレッジ型NASDAQ100投資信託)で大損した経験や失敗談を知りたい投資初心者や、これからレバナス投資を検討している方に向けてまとめています。

レバナスで大損する典型的な失敗パターンや、実際に損失を出した投資家の声、絶対に避けるべきNG投資法、大損を防ぐための具体的な対策まで解説するので参考にしてください。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集はこちら▼

レバナス大損の現実と今話題の理由

レバナス大損というワードが2025年現在も検索上位にある理由は、過去数年にわたる米国株式市場の大きな値動きとレバレッジ型投資信託の特性によるものです。

2021年の米国株バブル期にレバナスへ資金が大量流入し、その後の急落で多くの投資家が大損を経験しました。

特に100万円が16万円になるなど、SNSやブログで悲惨な体験談が拡散され、レバナス民の「息してる?」というネットスラングも話題となりました。

ざくざく

ざくざく

レバナスは短期間で大きな利益を狙える一方で下落局面では元本割れや資産激減のリスクが高く、投資初心者が安易に手を出すと大損しやすい商品です。

そのため、今も「レバナス 大損」の検索需要が高いのです。

レバナスとは?仕組みと人気の背景

レバナスとは、NASDAQ100指数の値動きに対して2倍のレバレッジをかけて運用する投資信託やETFの総称です。

代表的な商品には「iFreeレバレッジ NASDAQ100」や「楽天レバレッジNASDAQ-100」などがあります。

- レバナスはNASDAQ100の2倍レバレッジ商品

- 2020-21ハイテク急騰でSNSで人気に

- 下落時も2倍損失で理解不足が大損を招くことに

2020年から2021年にかけて米国ハイテク株が急騰し、レバナスは短期間で資産を大きく増やせる夢の投資先としてSNSやYouTubeで話題になりました。

しかし、レバレッジ型投資信託は上昇相場では大きなリターンが期待できる一方、下落相場では損失も2倍のスピードで拡大します。

この仕組みを十分に理解せずに投資を始めた人が多かったことがレバナス大損の背景にあります。

レバナス民の現状と『息してる?』というネットスラングの真意

レバナス民とは、レバナス投資を行っている個人投資家を指すネットスラングです。

2022年以降の米国株下落局面でレバナス民の多くが大きな損失を抱え、SNSや掲示板では「レバナス民、息してる?」というフレーズが流行しました。

- レバナス民とはレバレッジ型NASDAQ投資家を指すネットスラング

- 2022年以降の株安で大損失を抱えSNSで「息してる?」が流行

- フレーズは大損の苦しみや皮肉・共感を表す

このフレーズは、レバナスで大損した投資家の苦しい心情や、損失に耐えきれず投資をやめてしまった人への皮肉や共感を込めた言葉です。

2025年現在も、レバナス民の一部は長期保有を続けているものの、過去の大損経験から慎重な投資スタンスに転換した人が増えています。

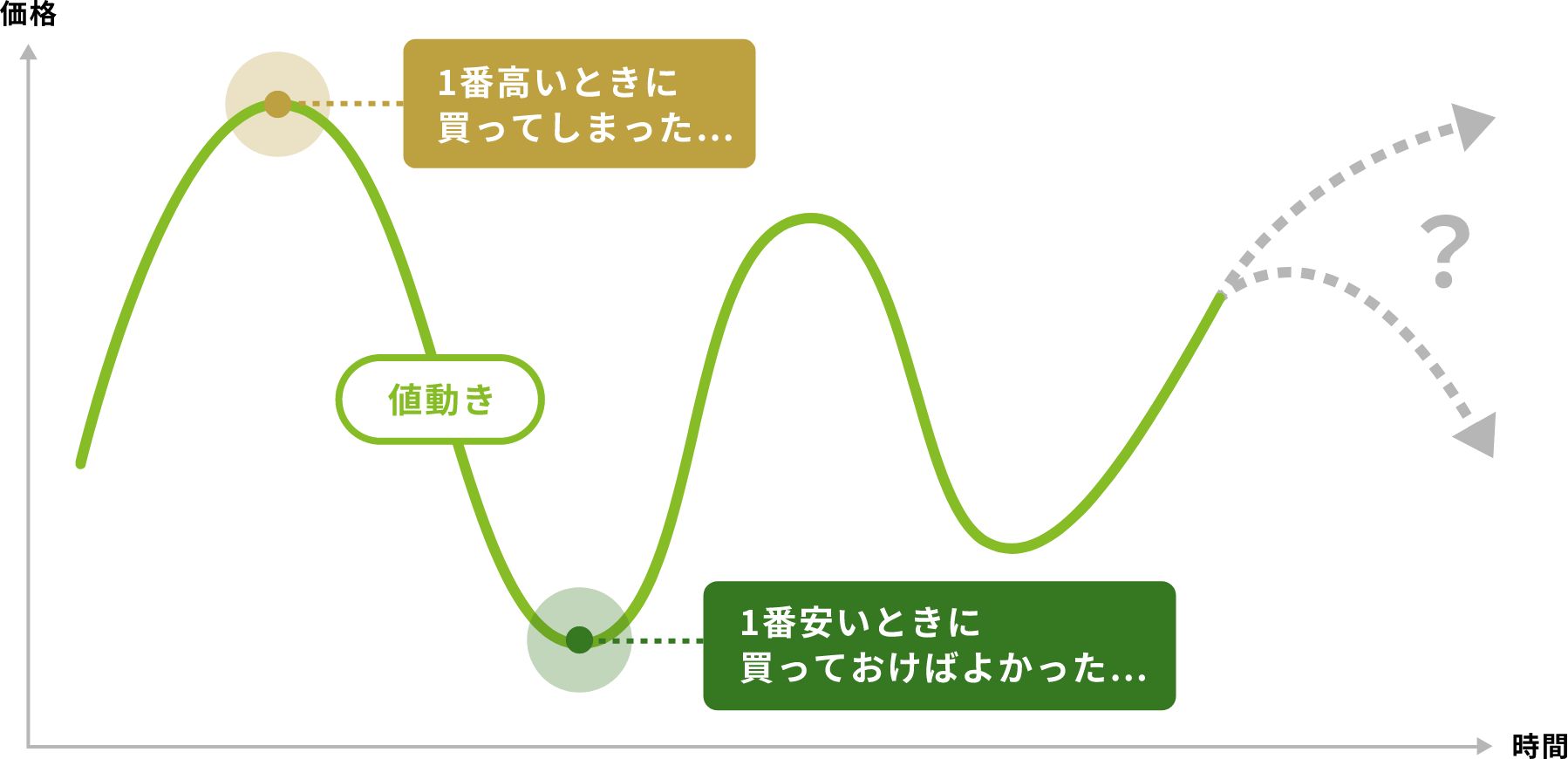

チャートで見るレバナスの値動きと暴落問題

レバナスの値動きはNASDAQ100指数の2倍の変動幅を持つため、上昇相場では急騰しますが下落相場では急落します。

2021年11月のピークから2022年6月にかけてNASDAQ100は約30%下落しましたが、レバナスはその2倍以上の60%超の下落となりました。

さらに、2022年後半から2023年にかけての米国金融引き締めやテック株暴落の影響で、レバナスは一時100万円が16万円になるほどの大損事例も発生しました。

2025年現在は回復傾向にあるものの、過去の暴落で損失を抱えた投資家は多く、レバナスの値動きの激しさとリスク管理の重要性が改めて認識されています。

| 年 | NASDAQ100下落率 | レバナス下落率 |

|---|---|---|

| 2021年11月~2022年6月 | -30% | -60%以上 |

| 2022年6月~2023年1月 | -10% | -20% |

レバナス投資で実際に大損した7つの失敗パターン

レバナスで大損した投資家の多くは共通する失敗パターンに陥っています。

ここからは、実際のブログやSNSや掲示板で語られている7つの典型的な失敗例を紹介します。

これから紹介するレバナス投資の失敗パターンを知ることで、同じ過ちを繰り返さないためのヒントが得られるでしょう。

特に投資初心者は、レバナスのリスクや運用の難しさを理解して安易な投資判断を避けることが重要です。

それぞれの失敗パターンと具体的な事例や教訓もあわせて解説するので参考にしてください。

パターン1:暴落前に100万全額投入し長期放置した悲劇ブログ事例

2021年の米国株バブル期にレバナスへ100万円を一括投資し、そのまま長期放置した投資家たちが話題となりました。

当時は「レバナスは右肩上がり」「長期で持てば必ず増える」といった楽観的な情報がSNSで拡散されていましたが、2022年の暴落で資産は16万円まで激減しています。

- 一括投資は暴落時のリスクが大きい

- 長期放置=安全ではない

- レバナスは値動きが激しい

この事例は、レバナスの値動きの激しさと一括投資のリスクを象徴しています。

長期放置が必ずしも安全ではなく、特にレバレッジ型商品では暴落時のダメージが致命的になることを示しています。

投資初心者は、安易な一括投資や「放置でOK」という情報に惑わされないよう注意が必要です。

パターン2:レバナス10万だけ積立放置—安易な『ほったらかし』のリスク

「少額なら大丈夫」と考え、レバナスに毎月1万円ずつ積立して10万円ほどになった時点で完全放置した投資家も少なくありません。

しかし、2022年の下落相場では積立額が半分以下になるケースも多発しました。

レバナスは積立投資でも値動きが激しく、下落トレンドが長引くと元本割れリスクが高まります。

- 少額積立でも大損リスクあり

- 定期的な見直しが重要

- レバナスは『ほったらかし』に向かない

「ほったらかし投資」が万能ではなく、特にレバレッジ型商品では定期的な見直しやリバランスが必要であることをこの失敗例で教えてくれます。

安易な積立放置は大損の原因となるため注意が必要です。

パターン3:短期勝負のタイミング投資で爆損したスレッド民の実態

「今が底値だ」と思い込み、短期でレバナスに大きく資金を投入したものの、さらに下落して爆損したというスレッド民の声も多く見られます。

レバナスは値動きが激しいため、タイミング投資で利益を狙うのは非常に難易度が高いです。

- タイミング投資は難易度が高い

- 短期勝負は爆損リスク大

- 相場観に頼りすぎない

一時的な反発を期待してエントリーしても、相場が予想と逆に動けば損失は一気に拡大します。

短期勝負やタイミング投資は、レバナスのようなハイリスク商品では特に危険であり、冷静なリスク管理が求められます。

パターン4:仕組みを理解せず指数連動を過信した失敗

レバナスはNASDAQ100指数の2倍の値動きを目指す商品ですが、その仕組みを十分に理解せず「指数が上がれば必ず儲かる」と過信した投資家も多いです。

実際には、レバレッジ型投資信託は複利効果やリバランスの影響で、長期的には指数の2倍のリターンにならないこともあります。

- 指数連動=必ず儲かるは誤解

- 複利効果・リバランスの影響を理解

- 仕組み理解が大前提

下落相場では損失が加速度的に拡大するため、指数連動を過信した投資は大損の原因となります。

商品の仕組みやリスクを正しく理解しないまま投資を始めるのは絶対に避けるべきNG行動です。

パターン5:SNSや掲示板の楽観的な情報を鵜呑みにした悲劇

「レバナスで億り人になった」「積立で放置すればOK」など、SNSや掲示板には楽観的な情報があふれています。

こうした情報を鵜呑みにして投資を始めた結果、暴落で大損したという事例が後を絶ちません。

- SNS情報は鵜呑みにしない

- 成功談ばかりに注意

- 自分でリスク判断を

特に2021年の上昇相場では成功体験談が拡散されやすく、リスクに関する警告は軽視されがちでした。

情報の真偽を見極め自分自身でリスクを判断する力が求められます。

SNSや掲示板の情報は参考程度にとどめ、最終的な投資判断は自分で行うことが大切です。

パターン6:複数ETF・投信の過剰保有による資産分散の落とし穴

「分散投資が大事」と考え、レバナス以外にも複数のレバレッジ型ETFや投資信託を同時に保有した結果、全体のリスクが高まり大損したケースもあります。

レバレッジ型商品同士は値動きが似ているため、分散効果が薄く、むしろリスクが集中することになります。

- レバレッジ型同士は分散効果が薄い

- リスクが集中しやすい

- 分散投資の意味を再確認

資産分散のつもりが実はリスクの分散になっていなかったという落とし穴です。

分散投資を行う際は、商品の値動きやリスク特性をよく理解し、適切なバランスを保つことが重要です。

パターン7:レバレッジのリスク管理が不十分だった大和・楽天系投信の事例

大和アセットマネジメントや楽天投信投資顧問が提供するレバナス系投信は、2021年の人気急上昇で多くの資金が流入しました。

しかし、レバレッジのリスク管理が不十分なまま投資を続けた結果、暴落時に大きな損失を被った投資家が続出しています。

- リスク管理の徹底が不可欠

- 運用ルールを持つことが重要

- 大手投信でも油断は禁物

リバランスや損切りのルールを持たずに運用していたケースでは、損失が拡大しやすい傾向が見られました。

レバレッジ型投信はリスク管理と運用ルールの徹底が不可欠であり、これを怠ると大損につながることを示す事例です。

大損した投資家の声:ブログ・SNS・スレッドを徹底調査

レバナスで大損した投資家のリアルな声は、ブログやSNSや掲示板などで数多く見つかります。

2025年現在も「レバナス 大損」で検索すると、資産が激減した体験談やそこから学んだ教訓が多数投稿されています。

これらの声は、投資初心者にとって貴重な反面教師となるだけでなく、レバナスのリスクや運用の難しさを実感できる生の情報源です。

失敗から立ち直った再チャレンジ事例や、長期保有を続ける投資家の本音も参考になります。

ここからは、特に注目された体験談や投資家同士の座談会から得られるリアルな意見を紹介します。

『レバナス死亡?』と叫ばれるリアルな投資体験談まとめ

「レバナス死亡」というフレーズは、2022年以降の暴落で大損した投資家の間で頻繁に使われるようになりました。

実際に100万円が16万円まで減少した事例や、積立投資でも半分以下になった体験談がSNSやブログで拡散されています。

多くの投資家が「レバナスは夢の投資先だと思っていたが現実は甘くなかった」と語り、リスク管理の重要性を痛感しています。

- 100万円が16万円に減少した体験談

- 積立でも半分以下になった事例

- パニック売りの後悔

- リスク管理の重要性を痛感

暴落時にパニック売りして損失を確定させてしまった後悔の声も多く、冷静な判断力の大切さが強調されています。

これらの体験談はレバナス投資の現実を知る上で非常に参考になります。

資産形成の再チャレンジ事例と10年後の展望

大損を経験した投資家の中には、失敗を教訓にして資産形成を再スタートした人も多くいます。

例えば、レバナスで大きな損失を出した後にオルカン投資や分散投資に切り替え、コツコツと資産を積み上げている事例が増えています。

10年後の資産回復を目指して、リスクを抑えた長期運用にシフトした投資家も少なくありません。

- インデックス投資への切り替え

- 分散投資でリスク低減

- 長期運用へのシフト

- 新たな投資ルールの確立

大損から立ち直るには冷静な反省と新たな投資ルールの確立が不可欠です。

これらの再チャレンジ事例は失敗してもやり直せるという希望を与えてくれます。

レバナス民座談会:下落相場で息してる投資家の本音

レバナス民による座談会やオンラインコミュニティでは、下落相場を経験した投資家同士が本音を語り合っています。

「一時は資産が半分以下になったが今は冷静に積立を続けている」「SNSの煽りに流されず自分の投資方針を守ることが大切」といった意見が多く聞かれます。

「レバナスはリスクが高いが長期的な成長を信じて少額で続けている」という慎重な声も増えています。

- 冷静な積立継続の声

- SNSの煽りに流されない重要性

- 少額投資へのシフト

- 失敗の共有でメンタル維持

失敗を共有し合うことでメンタルを保ち、今後の投資戦略を見直すきっかけにもなっています。

リアルな本音は、これからレバナス投資を始める人にとって貴重なアドバイスとなるでしょう。

レバナスで大損しやすい絶対NGな投資法とその理由

レバナスで大損しやすい投資法にはいくつかの共通点があります。

これらのNG投資法を避けることが損失を最小限に抑えるための第一歩です。

特に、仕組みやリスクを理解せずに始めること、短期・一括投資・レバレッジの過信・話題性だけで投資判断をすることなどは絶対に避けるべきです。

ここからは、なぜこれらの投資法が危険なのかの理由とともに詳しく解説します。

投資初心者はもちろん、経験者も改めて自分の投資スタイルを見直すきっかけにしてください。

理解不足で始めるレバナス—必要な経済・投資知識とは

レバナスは、NASDAQ100指数の2倍の値動きを目指す特殊な投資信託です。

この仕組みやリスクを理解せずに投資を始めると、想定外の損失を被る可能性が高まります。

レバレッジの仕組みや複利効果、リバランスの影響や下落相場でのリスク拡大などを最低限理解しておく必要があります。

- レバレッジの仕組みを理解

- 複利・リバランスの影響を知る

- 経済指標や市場動向の把握

経済指標や米国株市場の動向や金融政策の影響など、基本的な経済知識も不可欠です。

知識不足のまま投資を始めるのはレバナスに限らず大損の元となるため、事前の学習を怠らないようにしましょう。

短期・一括・レバレッジ過信…リスクを過小評価する問題点

レバナスで大損しやすい投資法の代表例が、短期勝負や一括投資やレバレッジの過信です。

短期的な値動きに賭けて大きな資金を投入すると、相場が逆に動いた場合に一気に損失が拡大します。

「レバナスは必ず2倍儲かる」といった過信も危険で、実際には複利やリバランスの影響で期待通りのリターンにならないことも多いです。

- 短期・一括投資は危険

- レバレッジ過信はNG

- リスク管理を徹底

リスクを過小評価せずに冷静に資産配分や投資タイミングを考えることが重要です。

特に初心者はリスク管理を徹底して無理のない範囲で投資を行いましょう。

『今年はイケる』と話題に乗る危うさ—相場観の落とし穴

「今年はレバナスが上がる」「今が買い時」といった話題に流されて投資判断をするのは非常に危険です。

相場観に頼った投資は予想が外れた場合に大きな損失を招きます。

特にSNSや掲示板で盛り上がっている時期は、すでに相場が過熱していることも多く、後追いで投資すると高値掴みになりやすいです。

- 話題性に流されない

- 相場観に頼りすぎない

- 自分の投資方針を持つ

話題性や一時的な流行に惑わされず、自分自身の投資方針とリスク許容度を基準に判断することが大切です。

冷静な分析と長期的な視点を持つことがレバナスで大損しないためのポイントです。

長期積立投資と資産形成の違い

レバナスで資産形成を目指す場合、長期積立投資と短期売買ではリスクとリターンのバランスが大きく異なります。

投資信託とETFのどちらを選ぶかによっても、手数料や運用の柔軟性・リスク管理の方法が変わります。

長期積立はリスク分散に有効ですが、レバレッジ型商品では下落トレンドが続くと元本割れリスクが高まります。

投資信託は自動積立や分配金再投資がしやすい一方、ETFはリアルタイムで売買できるメリットがあります。

自分の投資スタイルや目的に合わせて最適な商品を選ぶことが大切です。

| 項目 | 投資信託 | ETF |

|---|---|---|

| 売買タイミング | 1日1回 | リアルタイム |

| 積立のしやすさ | ◎ | △ |

| 手数料 | やや高め | 低め |

絶対後悔しないためのレバナス大損対策まとめ

レバナスで大損しないためには、事前のリスク理解と投資ルールの徹底が不可欠です。

積立や分散投資の有効性を活かしつつ、SNSや掲示板の情報に振り回されない冷静な判断力も求められます。

ここからは、レバナス投資で後悔しないための具体的な対策を、最新の投資環境や実際の失敗事例を踏まえて解説します。

これからレバナス投資を始める方もすでに運用中の方もぜひ参考にしてください。

投資前に押さえるべきレバナスの値動き・リスクの理解

レバナスはNASDAQ100指数の2倍の値動きを目指すため、通常のインデックス投資よりもリスクが高い商品です。

特に下落相場では損失が加速度的に拡大しやすく、元本割れや資産激減のリスクが常に伴います。

投資前には過去のチャートや暴落時の値動きを必ず確認し、どの程度のリスクを許容できるかを明確にしておきましょう。

- 過去の値動きを確認する

- 下落時のリスクを理解

- 複利・リバランスの影響を知る

複利効果やリバランスの影響で、長期的には指数の2倍のリターンにならない場合もあることを理解しておく必要があります。

リスクを正しく把握して自分の投資目的や資産状況に合った運用を心がけましょう。

積立投資と分散投資の有効性-指数&ナスダックの活用術

レバナスで大損を防ぐためには積立投資と分散投資の活用が有効です。

毎月一定額を積み立てることで、購入タイミングを分散して相場の上下に左右されにくくなります。

レバナスだけでなく、通常のNASDAQ100やS&P500など他のインデックスファンドと組み合わせることでリスクを分散できます。

- 積立で購入タイミングを分散

- 複数指数でリスク分散

- リスク許容度に合わせて調整

2025年現在、米国株市場は依然としてボラティリティが高いため、複数の指数を活用した分散投資が推奨されています。

自分のリスク許容度に合わせて積立額や分散比率を調整しましょう。

レバナスで大損を防ぐために必要な投資ルール

レバナス投資で大損を防ぐには、自分なりの投資ルールを事前に決めておくことが重要です。

例えば、損失が一定額を超えたら売却する「損切りルール」や、定期的に資産配分を見直す「リバランスルール」などが有効です。

レバナスへの投資比率を全資産の10~20%以内に抑えるなど、リスク管理の基準を明確にしておきましょう。

- 損切り・リバランスルールを設定

- 投資比率を決める

- ルールを守る習慣をつける

自分で決めたルールを守ることで、感情的な売買やパニック売りを防ぎ、長期的な資産形成につなげることができます。

投資ルールは定期的に見直して相場環境や自分の状況に合わせて柔軟に調整しましょう。

SNS・掲示板との上手な距離感&正しい情報収集法

レバナス投資をする際はSNSや掲示板の情報に振り回されないことが大切です。

公式サイトや金融庁や信頼できる投資情報サイトなど、一次情報や専門家の解説を積極的に活用することが重要です。

話題性や成功談ばかりに目を奪われず、リスクや失敗談にも目を向けましょう。

- SNS情報は参考程度に

- 一次情報・専門家の解説を活用

- 複数ソースで比較・検証

情報収集の際は複数のソースを比較して自分で判断する力を養いましょう。

SNSは参考程度にとどめて最終的な投資判断は自分自身で行うことが、後悔しない投資につながります。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ:レバナス投資で大損しないために

- レバナスはリスクが高く事前の理解が必須

- 大損事例から学び投資ルールを徹底

- 積立・分散投資でリスクを抑える

- SNSや掲示板の情報は鵜呑みにしない

- 自分のリスク許容度に合った運用を心がける

レバナスは大きなリターンが期待できる一方で、大損をしてしまうリスクも非常に高い投資商品です。

過去の大損事例や失敗パターンを知り、リスク管理や投資ルールの徹底をして正しい情報収集を心がけることが、後悔しない投資への第一歩となります。

積立や分散投資を活用し自分のリスク許容度に合った運用を目指しましょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集はこちら▼