「FANG+に今から投資するのはもう遅いのか?」と悩む投資初心者や中級者の方は多いのではないでしょうか。

このページでは、FANG+(ファングプラス)インデックスや投資信託の現状、今後の見通しや注意点、そして後悔しないための投資戦略まで徹底的に解説します。

「FANG もう 遅い」と検索した方が知りたい、今から投資しても間に合うのか、どんなリスクがあるのか、どんな運用方法が最適なのか、最新の情報とともに具体的なアドバイスをまとめています。

これからFANG+に投資を検討している方、すでに投資しているけれど不安を感じている方、どちらにも役立つ内容です。

ぜひ最後までご覧いただき後悔しない投資判断のヒントを掴んでください。

ざくざく

ざくざく

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼

FANG+への投資はもう遅い?今の相場と投資タイミングを徹底解説

FANG+(ファングプラス)への投資は「もう遅いのでは?」と感じている方が増えています。

2020年以降、米国の大型テック株は驚異的な成長を遂げ、FANG+インデックスも高いリターンを記録してきました。

しかし、2022年には一時的な大幅下落も経験し、2023年から2025年にかけて再び上昇基調に戻っています。

ここからは、FANG+の過去のパフォーマンスや現在の相場状況、今後の成長余地、そして投資タイミングの考え方について詳しく解説します。

「FANG もう 遅い」と感じている方が納得できるようにデータと実例をもとに徹底的に分析するので、投資判断に迷っている方はぜひ参考にしてください。

FANGってどんな企業?ファングプラスの基礎知識と銘柄構成

FANG+(ファングプラス)は、米国を代表する大型テック企業を中心に構成された株価指数です。

FANGは元々Facebook(現Meta)・Amazon・Netflix・Google(現Alphabet)の頭文字を取ったものでしたが、現在はApple・Microsoft・NVIDIAなどを加えた10銘柄で構成されています。

これらの企業は、AI・クラウド・半導体など世界の成長産業を牽引しており、FANG+はその成長力を享受できる投資先として注目されています。

- FANG+は米国大型テック企業10社で構成される株価指数

- 元々のFANGはFacebook・Amazon・Netflix・Googleの頭文字

- 現在はApple・Microsoft・NVIDIAなどを含む

- AIやクラウドや半導体など成長産業が中心

- 均等配分で特定企業への偏りを抑えている

各銘柄の比率は均等に近く、特定の企業に偏りすぎない設計となっています。

FANG+の基礎知識を押さえることで、なぜこれほどまでに高いリターンを生み出してきたのか、その理由が見えてきます。

投資を始める前に、まずはFANG+の構成銘柄とその特徴をしっかり把握しましょう。

FANG+投資が『もう遅い』と言われる理由とその真相

「FANG+投資はもう遅い」と言われる理由にはいくつかの背景があります。

過去数年間でFANG+構成銘柄の株価が大きく上昇し、すでに成長のピークを迎えたのではないかという懸念が広がっています。

2022年のような大幅下落を経験したことで、今後も同様のリスクがあると考える投資家が増えています。

- 過去の急騰で「今からでは遅い」と感じる人が多い

- 2022年の大幅下落でリスクを意識する投資家が増加

- 米国テック規制や金利上昇が逆風要因

- AIやクラウドなど新成長分野の拡大で成長余地も

- 「もう遅い」は一面的な見方であり戦略次第でチャンスも

さらに、米国テック企業への規制強化や金利上昇によるバリュエーションの調整も「もう遅い」と感じさせる要因です。

しかし、実際にはAIやクラウドや半導体など新たな成長分野が拡大しており、FANG+銘柄の成長余地は依然として大きいと見る専門家も多いです。

| 『もう遅い』とされる主な理由 | 実際の現状・反論 |

|---|---|

| 過去の高騰で割高感 | AIやクラウド分野で成長余地あり |

| 2022年の下落リスク | 長期的には回復傾向 |

| 規制強化の懸念 | 新規事業・分野拡大でカバー |

2025年最新!FANG+の運用状況はどうなっている?

2025年現在、FANG+インデックスファンドや投資信託は日本国内でも高い人気を誇っています。

代表的な商品としては「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「iFreeETF FANG+」などがあり、いずれも米国大型テック株10社に分散投資できるのが特徴です。

- 2025年もFANG+は高い人気

- iFreeNEXT FANG+インデックスなどが代表的商品

- AIや半導体ブームでリターンは再び高水準

- 2022年の大幅下落もありリスクは依然存在

- 他の米国株インデックスとの比較も重要

2023年から2024年にかけてはAIブームや半導体需要の拡大を背景に、FANG+インデックスのリターンも再び高水準となっています。

一方で2022年のような大幅下落局面も記憶に新しく、運用状況は決して一方的な右肩上がりではありません。

FANG+投資は危ない?リスクと失敗しないための注意点

FANG+投資は高いリターンが期待できる一方でリスクも大きい投資先です。

構成銘柄が米国の大型テック企業に集中しているため、業界全体の逆風や規制強化や金利上昇などの影響を受けやすい特徴があります。

10銘柄という少数精鋭の構成は、個別企業の業績悪化が指数全体に与えるインパクトも大きくなります。

ここからは、FANG+投資に潜む主なリスクや失敗しないための注意点について詳しく解説します。

リスクを正しく理解して適切な資産配分や運用方法を選ぶことで、後悔しない投資を実現しましょう。

急成長の裏に潜むリスク:暴落・下落局面での影響とパフォーマンス比較

FANG+は過去に圧倒的な成長を遂げてきましたが、その裏には大きなリスクも潜んでいます。

特に2022年のような暴落局面では、FANG+インデックスが短期間で20%以上下落することもありました。

これは構成銘柄がテック業界に集中しているため、業界全体の逆風や規制強化や金利上昇などの影響を受けやすいからです。

- 2022年には1ヶ月で20%超の下落を経験

- テック業界全体の逆風に弱い

- 個別企業の影響が指数全体に波及しやすい

- 他インデックスより値動きが大きい

- 分散・積立・リバランスでリスク管理が必須

個別企業の決算ミスや不祥事が指数全体に大きな影響を与えることもあります。

他のインデックスファンド(S&P500やオルカン)と比較しても値動きの激しさは際立っており、リスクを抑えるためには分散投資や積立投資の徹底が重要です。

| インデックス | 2022年最大下落率 | 2024年リターン |

|---|---|---|

| FANG+ | -22.5% | +38.5% |

| S&P500 | -12.3% | +24.1% |

| オルカン | -10.8% | +21.7% |

全力投資・一括購入の危険性

FANG+のような高成長インデックスに魅力を感じて、全力投資や一括購入を検討する方も多いですが、これは非常にリスクが高い運用方法です。

一括購入の場合、購入直後に相場が下落すると大きな含み損を抱えるリスクがあります。

特にFANG+は値動きが激しいため、短期的な下落局面で精神的なストレスも大きくなります。

- 一括購入は下落リスクを一度に受ける

- FANG+は値動きが大きく含み損も大きくなりやすい

- 全力投資は資産分散効果を失う

- 精神的ストレスが増大しやすい

- 積立・分散投資でリスクを抑えるのが基本

全力投資は資産全体のバランスを崩しやすく、他の資産クラスとの分散効果も失われます。

長期的な資産形成を目指すなら、積立投資や分散投資を基本としてリスクをコントロールすることが重要です。

FANG+で億り人を目指す前に知っておきたい原則固定の落とし穴

FANG+で「億り人」を目指す投資家も多いですが、原則固定(ルールを守ること)の落とし穴にも注意が必要です。

例えば「毎月一定額を積み立てる」「リバランスを定期的に行う」といった原則は、長期的な資産形成には有効ですが、相場環境や自身のライフステージの変化に応じて柔軟に見直すことも大切です。

- 原則固定は長期投資の基本だが柔軟性も必要

- 相場環境やライフステージの変化に応じて見直しを

- 大きな下落局面では損失拡大のリスクも

- ルールを守りつつ状況に応じて調整を

- 感情に流されず冷静な判断が重要

FANG+のような値動きの大きい商品では、原則に固執しすぎると大きな下落局面で損失を拡大させるリスクもあります。

原則固定のメリットとデメリット、そして柔軟な運用の重要性について理解を深める必要があります。

新NISAや積立投資でのFANG+活用法

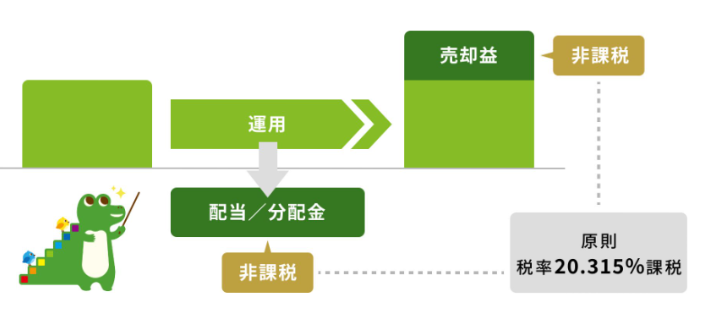

2024年から始まった新NISA制度では、FANG+インデックスファンドや投資信託も積立投資の対象として利用できます。

新NISAの積立枠を活用することで、長期的な資産形成と税制優遇の両方を享受できます。

- 新NISAでFANG+インデックスも積立可能

- 積立投資でリスク分散と複利効果を享受

- ドルコスト平均法で下落局面も活かせる

- 運用益が非課税で資産形成に有利

- 積立額や配分はライフプランに合わせて調整

FANG+のような値動きの大きい商品は、積立投資による「ドルコスト平均法」の効果が特に大きく、下落局面でも安く買い増しできるメリットがあります。

NISA口座での運用益は非課税となるため、複利効果も最大限に活かすことができます。

許容できるリスクと資産運用の原則

FANG+投資で最も重要なのは、自分が許容できるリスクを正しく把握してそれに応じた資産運用を行うことです。

高いリターンを狙うほどリスクも大きくなりますが、無理なリスクを取ると大きな損失や精神的ストレスにつながります。

- 自分のリスク許容度を正しく把握する

- FANG+はポートフォリオの一部にとどめるのが無難

- 分散・長期・積立が資産運用の基本

- 無理なリスクは取らない

- 定期的な見直しと調整が重要

資産運用の原則は大まかに「分散投資」「長期投資」「積立投資」の3つです。

FANG+はあくまでポートフォリオの一部として組み入れ、他の資産クラス(全世界株式、債券、現金など)とバランスを取ることが大切かもしれません。

FANG+投資の今後の予想と新しいAI成長銘柄の注目動向

FANG+投資の今後については、AIやクラウドや半導体などの成長分野が引き続き世界経済を牽引するとの見方が強いです。

2025年以降も、FANG+構成銘柄はAI技術の進化や新規事業の拡大によってさらなる成長が期待されています。

一方で、米国テック企業への規制強化や地政学リスク、金利動向など外部環境の変化にも注意が必要です。

ここからは、FANG+の今後の成長予想と注目すべき新しいAI成長銘柄の動向について詳しく解説します。

投資家としてどのような視点で今後の市場を見ていくべきか最新トレンドを押さえておきましょう。

AI×FANG+:今後の指数構成・海外トレンドから見る投資の可能性

AI技術の進化はFANG+構成銘柄の成長をさらに加速させています。

特にNVIDIAやMicrosoftやGoogle(Alphabet)はAI分野で世界をリードしており、今後も指数全体のパフォーマンスを押し上げる原動力となるでしょう。

- AI技術の進化がFANG+銘柄の成長を加速

- NVIDIA・Microsoft・GoogleはAI分野で世界をリード

- 指数構成に新興AI企業が加わる可能性も

- 海外トレンドを常にチェックすることが重要

- AI・クラウド・半導体分野の新成長銘柄に注目

海外ではAI関連の新興企業や次世代テック企業が続々と登場しており、FANG+の指数構成にも変化が生じる可能性があります。

今後はAI・データセンター・クラウド・半導体などの分野で新たな成長銘柄が加わることで、FANG+の投資魅力がさらに高まると予想されます。

海外トレンドを注視して柔軟に投資先を見直すことが重要です。

FANG+とその他インデックスファンドの比較 ― どっちが儲かる?

FANG+とS&P500やオルカン(全世界株式)など他のインデックスファンドを比較すると、リターンとリスクのバランスに大きな違いがあります。

FANG+は過去数年で圧倒的なリターンを記録しましたが、その分値動きも激しく下落局面では大きな損失を被るリスクがあります。

一方でS&P500やオルカンはより分散が効いており、安定したリターンを目指す投資家に向いています。

- FANG+は高リターンだが値動きが激しい

- S&P500やオルカンは分散が効いて安定的

- リターンとリスクのバランスが重要

- 投資期間や目的に応じて選択を

- 手数料や運用コストも比較ポイント

どちらが「儲かるか」は投資期間やリスク許容度によって異なります。

FANG+と他インデックスファンドのリターン・リスク・手数料などを比較し、自分に合った投資先を選ぶ必要があります。

| インデックス | 2024年リターン | 最大下落率 | 信託報酬 |

|---|---|---|---|

| FANG+ | +38.5% | -22.5% | 0.7755% |

| S&P500 | +24.1% | -12.3% | 0.0814% |

| オルカン | +21.7% | -10.8% | 0.05775% |

※2025年11月時点

FANG+で億り人になれる?SNS・掲示板の投資報告・リアルな意見まとめ

FANG+で「億り人」になったというSNSや掲示板の報告も多く見られますが、実際には長期的な積立や分散投資を徹底した人が多いのが特徴です。

一方で短期的な値動きに振り回されて損失を出したという声も少なくありません。

リアルな投資体験談を参考にすることで、自分に合った運用スタイルやリスク管理の重要性が見えてきます。

- 長期積立で資産を大きく増やした成功例が多い

- 短期売買で損失を出した失敗例も目立つ

- リスク管理や分散投資の重要性が再認識されている

- SNSや掲示板のリアルな声は参考になる

- 自分の投資スタイルに合った運用を心がける

投資系のSNSや掲示板でのFANG+投資報告やリアルな意見をチェックしてみる価値はあります。

「FANG もう 遅い」と感じている方も他の投資家の声を参考にしてみましょう。

FANG+運用で後悔しない必勝ガイド ― リバランスや積立投資を活かすコツ

FANG+運用で後悔しないためには、リバランスや積立投資などの基本を徹底することが重要です。

積立投資を活用することで、相場の上下に一喜一憂せず安定した資産形成が可能となります。

ここからは、FANG+運用で後悔しないための必勝ガイドとして、リバランスや積立投資のコツ、利益確定のタイミング、手数料や為替のチェックポイントなどを詳しく解説します。

これからFANG+に投資する方もすでに運用中の方もぜひ参考にしてください。

リバランス・積立の重要性 ― 全体と個別銘柄運用のベストプラクティス

FANG+のような値動きの大きいインデックスを運用する際は、リバランスと積立投資の徹底が資産形成のカギとなります。

リバランスとは、定期的に資産配分を見直して当初の目標比率に戻す作業です。

これにより、FANG+の比率が上がりすぎた場合は一部を売却し、他の資産に振り分けることでリスクを抑えられます。

- リバランスで資産配分を定期的に調整

- 積立投資で購入単価を平準化

- インデックス運用は分散効果が高い

- 個別銘柄運用はリスクが集中しやすい

- 長期的な視点で運用を続けることが重要

積立投資は、相場の上下に関係なく一定額を投資し続けることで購入単価を平準化し、長期的なリターンを安定させる効果があります。

個別銘柄運用と比べてインデックス運用は分散効果が高くリスク管理がしやすいのも特徴です。

資産運用のベストプラクティスを身につけてFANG+投資で後悔しないための基礎を固めましょう。

一括 or 毎月積立?タイミングの取り方・利益確定の判断基準

FANG+投資で悩みがちな「一括投資」と「毎月積立(分散投資)」ですが、どちらにもメリット・デメリットがあります。

一括投資は、相場が大きく上昇した場合に高いリターンを得られますが、購入直後に下落すると大きな損失を抱えるリスクもあります。

毎月積立(分散投資)は、ドルコスト平均法の効果で購入単価を平準化でき、下落局面でも安く買い増しできるメリットがあります。

- 一括投資はリターンもリスクも大きい

- 毎月積立はリスク分散と安定運用に有効

- 利益確定は目標リターンや資産配分の変化で判断

- ライフイベント時も見直しのタイミング

- 自分のスタイルに合った方法を選ぶ

利益確定のタイミングは、目標リターンに到達した時や資産配分が大きく崩れた時やライフイベントが発生した時などが目安です。

自分の投資スタイルやリスク許容度に合わせて最適な運用方法を選びましょう。

| 投資方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 一括投資 | 上昇時に高リターン | 下落時に大きな損失 |

| 毎月積立 | リスク分散・安定運用 | 急騰時のリターンは限定的 |

手数料や信託報酬・為替の影響もチェック!投資信託選びのポイント

FANG+インデックスファンドや投資信託を選ぶ際は、手数料や信託報酬や為替の影響を必ずチェックしましょう。

信託報酬はファンドごとに異なり、長期運用ではコスト差がリターンに大きく影響します。

- 信託報酬は長期運用で大きな差に

- 為替リスクもリターンに影響

- 購入時手数料や信託財産留保額も確認

- コストを抑えることで運用効率アップ

- 複数ファンドを比較して選ぶのが基本

FANG+は米ドル建て資産のため、為替変動による円安・円高リスクも考慮が必要です。

購入時手数料や信託財産留保額など見落としがちなコストも確認しましょう。

投資信託選びのポイントや為替リスクの管理方法について把握して、無駄なコストを抑えて運用効率を高めましょう。

結局FANG+投資は儲かるのか?メリット・デメリットと失敗事例から学ぶ

FANG+投資は高い成長性とリターンが魅力ですが、リスクも大きく必ずしも「誰でも儲かる」投資先ではありません。

過去の実績や今後の成長分野を踏まえつつ、メリット・デメリットを正しく理解し自分に合った運用方法を選ぶことが大切です。

失敗事例から学ぶことで同じ過ちを繰り返さないためのヒントも得られます。

ここからは、FANG+投資のメリット・デメリットや実際の失敗事例をもとに、後悔しない投資のポイントを解説します。

FANG+のメリット ― 圧倒的成長&世界市場でのパフォーマンス

FANG+の最大のメリットは、世界をリードする米国テック企業10社に分散投資できる点です。

出典:大和アセットマネジメント

これらの企業はAI・クラウド・半導体など、今後も成長が期待される分野で圧倒的な競争力を持っています。

- 世界をリードするテック米国テック企業10社に分散投資

- AI・クラウド・半導体など成長分野が中心

- 過去10年で圧倒的なリターンを記録

- 均等配分でリスク分散効果も高い

- 個別株より管理が簡単で初心者にもおすすめ

過去10年でFANG+インデックスは他の主要インデックスを大きく上回るリターンを記録しており、2025年現在も高いパフォーマンスを維持しています。

均等配分によるリスク分散効果や個別株投資よりも管理が簡単な点も魅力です。

世界経済の成長エンジンである米国テック企業の恩恵を、手軽に享受できるのがFANG+投資の強みです。

FANG+のデメリット ― 過去データ・今後の市場環境から読み解く

FANG+投資には大きなリターンの可能性がある一方でデメリットも存在します。

構成銘柄が米国テック企業に集中しているため、業界全体の逆風や規制強化や金利上昇などの影響を受けやすいです。

2022年には1ヶ月で20%以上下落した局面もあり値動きの激しさがリスクとなります。

- 米国テック企業に集中しているため業界逆風に弱い

- 値動きが激しく短期的な下落リスクが大きい

- 10銘柄のため個別企業の影響が指数全体に波及しやすい

- 新興国や他分野の成長を取り逃す可能性も

- 分散投資・リバランスでリスク管理が必須

10銘柄という少数精鋭の構成は、個別企業の業績悪化が指数全体に与える影響も大きくなります。

今後は新興国市場や他分野の成長も見逃せないため、FANG+だけに集中するのはリスクが高いと言えるでしょう。

分散投資やリバランスを徹底してリスク管理を怠らないことが重要です。

投資で後悔しないために今からできること:情報収集と原則固定の徹底

FANG+投資で後悔しないためには、常に最新の情報を収集して投資の原則を守ることが大切です。

相場環境や構成銘柄の業績や規制動向などを定期的にチェックし、必要に応じて資産配分や運用方針を見直しましょう。

- 最新の相場・業績・規制情報を定期的にチェック

- 分散・長期・積立・リバランスの原則を守る

- 必要に応じて資産配分や運用方針を見直す

- 感情に流されず冷静な判断を徹底

- 信頼できる情報源を活用する

分散投資・長期投資・積立投資・リバランスといった基本原則を徹底することで、短期的な値動きに惑わされず安定した資産形成が可能となります。

短期的な感情に流されずに冷静な判断を心がけることも重要です。

投資で後悔しないための具体的な行動や情報収集のポイントを把握しておきましょう。

【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ

ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。

ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。

電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。

ハピタスに登録する手順は以下の通りです。

- ハピタス登録の紹介リンクを押す

- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ

- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力

- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力

- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力

- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要

- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要

- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要

- 登録完了

まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。

▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼

ざくざく

ざくざく

移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。

QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。

▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼

ハピタスに登録するメリット

ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイントが貯まりやすい

- 1ポイント1円で分かりやすい

- ポイント保証制度が充実している

- ポイント交換手数料が無料

- サイトが見やすく使いやすい

ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。

たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。

ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。

ハピタスに登録するデメリット

ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。

- ポイント反映が遅い

- 会員ランクの昇格・維持が面倒

- コツコツ系コンテンツが少ない

- アプリ版ハピタスが使いにくい

- サイトページの読み込みが遅い

私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。

ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。

これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。

ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。

ハピタスでポイントを貯める方法

ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。

それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。

毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。

- ネットショッピング広告を利用する

- 無料体験系サービス広告を利用する

- リサイクル系広告を利用する

- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する

- 外食モニターコンテンツを利用する

- 友達紹介コンテンツを利用する

ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。

まとめ:FANG+は『もう遅い』のか?今後の投資判断と資産形成のヒント

- FANG+は今後も成長余地があるがリスクも大きい

- 分散・積立・リバランスなど基本を徹底することが重要

- 手数料や為替リスクも必ずチェック

- 他のインデックスや資産クラスも組み合わせて運用

- 最新情報を収集し柔軟に戦略を見直すことが成功のカギ

FANG+投資は「もう遅い」と感じる方も多いですが、今後もAIやテクノロジー分野の成長が期待されるため、戦略次第で十分にチャンスは残されています。

ただし、過去の高リターンに惑わされずリスク管理や分散投資・積立投資・リバランスなどの基本を徹底することが重要です。

手数料や為替リスクや運用コストにも注意し、自分のリスク許容度やライフプランに合わせた運用を心がけましょう。

今後の市場環境や新しい成長銘柄の動向にも注目し、柔軟に投資戦略を見直すことが成功への近道です。

「FANG もう 遅い」と悩む方も、正しい知識と戦略で後悔しない資産運用を目指しましょう。

▼ハピタス登録はこちらからがお得▼

▼ハピタスの証券広告特集▼